Введение

Купырь лесной (Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.) из семейства Сельдерейные (Apiaceae) –бореальный европейский вид, широко распространенный в лесах, особенно в смешанных, широколиственных и мелколиственных, по берегам водоемов, на лугах и в синантропных биотопах [1–3]. Этот вид имеет большое значение как в формировании видового разнообразия разных типов сообществ, так и в качестве пищевого, медоносного, лекарственного и декоративного растения [4; 5]. В пищу употребляют свежие и отварные корни, свежие листья добавляют в салаты и заваривают в виде чая [6]. Эфирное масло A. sylvestris используют для ароматизации напитков и пищевых продуктов, оно также является перспективным природным источником веществ инсектицидного и репеллентного действия [7]. Вегетативные органы A. sylvestris в виде настоев применяют в народной медицине как успокаивающее, обезболивающее, спазмолитическое, противовоспалительное, антисептическое, антиоксидантное, противогрибковое, антибактериальное и антигельминтное средство [6]. Фармакологическое действие органов этого вида обусловлено их химическим составом, например наличием лигнанов, флавоноидов, терпенов и их производных, витамина С [8; 9]. Широкий ареал, формирование большой массы вегетативных органов, концентрация разных групп биологически активных веществ, применение в неофицинальной медицине свидетельствует об актуальности проведения ресурсоведческого и морфологического исследования дикорастущего лекарственного растения A. sylvestris.

Цель исследования –выявить ресурсы и изучить морфологические особенности купыря лесного (Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.) в растительных сообществах Карелии и Мурманской области.

Материалы и методы исследования

Исследование выполнено в 2022–2024 гг. в г. Петрозаводске в прибрежных, синантропных, еловых биотопах, в окрестностях с. Деревянное в луговых и прибрежных биотопах (Республика Карелия), в г. Кандалакше в синантропных и еловых биотопах, в окрестностях с. Лувеньга в луговых биотопах (Мурманская область). Синантропные биотопы отличались условиями светового режима –хорошо освещенные и затененные кронами Sorbus aucuparia L. В естественных границах конкретных зарослей A. sylvestris заложено 14 трансект длиной от 12 до 24 м и описано 142 учетных площадок размером 1×1 м в выявленных маршрутным методом биотопах. В каждой заросли выявляли видовой состав сосудистых растений, фиксировали их проективное покрытие, измеряли высоту 10–25 растений A. sylvestris, делали прикопки глубиной до 15 см для взятия проб почвы для химического анализа. На каждой учетной площадке устанавливали проективное покрытие A. sylvestris, после чего у его растений срезали нижние листья и генеративные побеги с соцветиями длиной до 15 см. В лаборатории выбирали по 15 листьев из исследуемых биотопов для расчета их площади с помощью компьютерной программы Ruller и измерения линейкой длины главной жилки. Собранные листья и верхние части побегов взвешивали, сушили в хорошо проветриваемой лаборатории без проникновения прямых солнечных лучей и затем также взвешивали [10]. Содержание влажности в образцах почвы определяли методом высушивания до постоянной массы, кислотность –потенциометрическим методом [11] в трехкратных повторностях из каждого биотопа. Статистическую обработку результатов выполняли в программе Statgraphics for Windows, для установления достоверных различий параметров проводили регрессионный анализ. Достоверных различий в изучаемых параметрах A. sylvestris, произрастающего в условиях Карелии и Мурманской области, не установлено, поэтому для анализа полученные результаты объединили в выборки по биотопам.

Результаты исследования и их обсуждение

В еловых, прибрежных, луговых, синантропных биотопах с участием купыря лесного зарегистрировано 42 вида из 17 семейств (Asteraceae, Fabaceae, Ranunculaceae, Rosaceae, Poaceae и др.). Виды Achillea millefolium L., Aegopodium podagraria L., Angelica sylvestris L., Dactylis glomerata L., Filipendula ulmaria (L.) Maxim., Trifolium pratense L. занимают 15–25 % проективного покрытия. Проективное покрытие от 1 до 5 % определено у 17 видов, например, у Chamaenerion angustifolium (L.) Scop., Phleum pratense L., Ranunculus acris L., Tanacetum vulgare L., Veronica chamaedrys L. Высокие растения A. sylvestris с крупными нижними листьями затеняют другие виды, поэтому биотопы с его участием характеризуются небольшим видовым составом. Ряд исследователей [12] указывают, что этот вид в большей степени влияет на рост злаков, заглушая их надземными вегетативными побегами. При этом стержневая корневая система A. sylvestris, расположенная в глубине почвы в отличие от видов с поверхностной корневой системой, снижает конкуренцию видов за почвенные ресурсы [12].

По данным некоторых авторов [5] A. sylvestris активно расселяется на незадернованных или слабо задернованных богатых по плодородию почвах умеренного увлажнения, в хорошо освещенных или слабо затененных местообитаниях. Согласно проведенному исследованию в луговых биотопах A. sylvestris произрастает на более сухих почвах, так как их влажность в 2,5 ниже, чем в еловых, прибрежных и синантропных биотопах (табл. 1).

В ельниках разнотравных под кронами Picea abies (L.) H. Karst формируются сильнокислые почвы, что отмечают и другие авторы [13], в луговых и незатененных синантропных биотопах –кислые почвы, в прибрежных и затененных синантропных биотопах –слабокислые почвы. Почвы лугов образовались на естественных природных почвах с кислой реакцией в основном под влиянием таких природных процессов, как поступление органического вещества с опадением листвы и промывным водным режимом [11; 14].

Таблица 1

Характеристика почв биотопов с участием Anthriscus sylvestris

|

Биотопы |

Влажность почв, % |

Кислотность почв |

|

|

Синантропные |

незатененные |

35,7±6,3a |

5,2±0,1a |

|

затененные |

37,3±5,0a |

6,3±0,2b |

|

|

Прибрежные |

47,0±7,6a |

6,4±0,2b |

|

|

Луговые |

26,7±0,3b |

5,1±0,1a |

|

|

Еловые разнотравные |

44,5±7,0а |

3,5±0,1c |

|

Примечание. Значения параметров в столбцах с разными буквами значимо различаются (р < 0,05).

Источник: составлено авторами по результатам данного исследования.

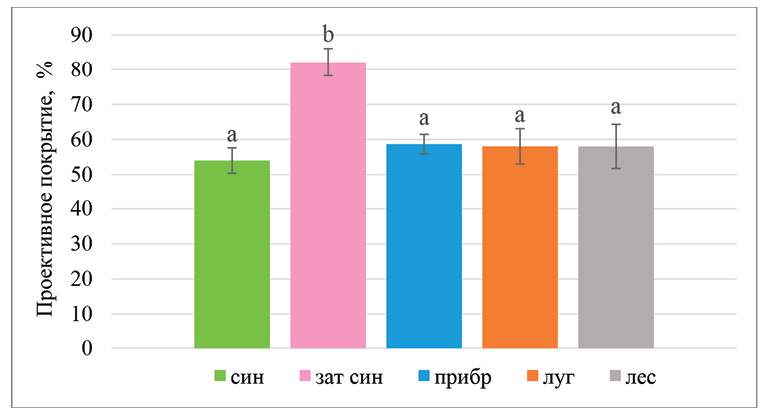

Рис. 1. Проективное покрытие Anthriscus sylvestris в биотопах: син –синантропные, зат син –затененные синантропные, прибр –прибрежные, луг –луговые, лес –лесные Примечание. Значения параметров с разными буквами значимо различаются (р < 0,05) Источник: составлено авторами по результатам данного исследования

Почвы на территории городов отличаются ростом профиля за счет интенсивного аэрального напыления, приводящего к уменьшению кислотности почв [14, с. 18], что отмечено по результатам проведенного исследования в затененных синантропных биотопах, где A. sylvestris занимает значительное проективное покрытие (82,2±4,0 %). В других исследуемых биотопах проективное покрытие вида снижается почти в 1,5 раза (рис. 1). По данным литературы [3] на влажных лугах значение этого параметра у A. sylvestris достигает 70–88 %, на суходольных лугах составляет 12–17 %, в синантропных биотопах –в среднем 23 %.

Наименьшие значения параметров ресурсоведческой оценки сырья A. sylvestris установлены в еловых разнотравных биотопах (табл. 2).

Ряд авторов [15] выявили отрицательное влияние Picea abies на рост и развитие изучаемого вида из-за подкисления почв в результате большого количества опада хвои под кронами деревьев. В затененных синантропных биотопах у A. sylvestris масса свежесобранных и воздушно-сухих генеративных побегов достоверно выше. Масса нижних листьев сырая и воздушно-сухая у растений вида в исследуемых биотопах изменяется в более узком диапазоне.

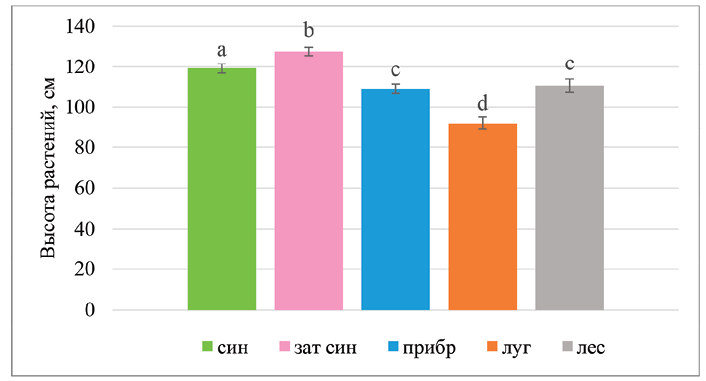

Наибольшая высота (127,6±2,0 см) у растений A. sylvestris определена в синантропных биотопах при затенении, а при высоком освещении в таких биотопах высота у растений снижается (рис. 2). Значимых отличий в значении этого морфологического параметра у вида в прибрежных и еловых биотопах не установлено. В луговых биотопах зарегистрированы наиболее низкие растения (92,1±3,2 см).

Таблица 2

Масса генеративных побегов и нижних листьев Anthriscus sylvestris в биотопах

|

Биотопы |

Масса сырая, г/м2 |

Масса воздушно-сухая, г/м2 |

|||

|

Генеративных побегов с соцветиями |

Нижних листьев |

Генеративных побегов с соцветиями |

Нижних листьев |

||

|

Синантропные |

незатененные |

64,4±5,0а |

50,0±7,6a |

19,0±1,6а |

10,8±2,4a |

|

затененные |

86,6±4,6b |

66,4±7,2a |

28,1±1,0b |

11,1±2,4a |

|

|

Прибрежные |

70,0±2,4аc |

46,4±5,6ab |

17,1±3,3а |

9,7±1,2а |

|

|

Луговые |

53,3±6,1ad |

34,5±9,6b |

14,6±2,6а |

6,0±0,6b |

|

|

Еловые разнотравные |

23,2±6,4p |

30,0±2,7b |

5,1±1,1c |

4,7±0,2bc |

|

Примечание. Значения параметров с разными буквами значимо различаются (р < 0,05).

Источник: составлено авторами по результатам данного исследования.

Рис. 2. Высота растений Anthriscus sylvestris в биотопах: син –синантропные, зат син –затененные синантропные, прибр –прибрежные, луг –луговые, лес –лесные Примечание. Значения параметров с разными буквами значимо различаются (р < 0,05) Источник: составлено авторами по результатам данного исследования

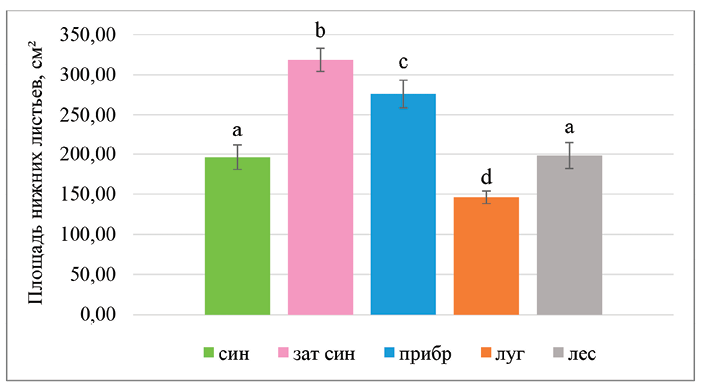

Рис. 3. Площадь нижних листьев Anthriscus sylvestris в биотопах: син –синантропные, зат син –затененные синантропные, прибр –прибрежные, луг –луговые, лес –лесные Примечание. Значения параметров с разными буквами значимо различаются (р < 0,05) Источник: составлено авторами по результатам данного исследования

В затененных синантропных биотопах A. sylvestris отличается и крупными по размерам нижними листьями –площадь 318,4±14,4 см2, длина главной жилки 21,3±0,3 см. Несколько меньшие листья обнаружены у растений в прибрежных экотопах (276,0±17,2 см2, 18,1±0,4 см соответственно). В данных биотопах нижние листья A. sylvestris затеняются листьями Aegopodium podagraria и Filipendula ulmaria, проективное покрытие которых достигало 20–25 %. В синантропных биотопах в условиях высокой освещенности и в еловых биотопах у A. sylvestris площадь листьев и длина их главных жилок одинаковая (рис. 3).

В луговых биотопах площадь листьев (146,2±7,8 см2) и длина главной жилки (12,7±0,3 см), как и высота растений, наименьшие. Уменьшение размеров листьев у растений в хорошо освещенных биотопах способствует снижению их транспирации. Изменение площади нижних листьев у A. sylvestris в разных условиях произрастания в основном происходит за счет их длины, которая варьирует от 10,0 до 21,6 см, а ширина изменяется от 9,0 до 15,0 см.

Заключение

В синантропных биотопах в условиях затенения под пологом крон древесных видов на умеренно увлажненных и слабокислых почвах A. sylvestris занимает большой процент проективного покрытия, формирует значительные ресурсы, отличается крупными по высоте растениями и крупными по площади нижними листьями. В еловых биотопах на умеренно увлажненных, но сильнокислых почвах проективное покрытие, ресурсы и морфологические параметры у вида существенно ниже. В хорошо освещенных синантропных, луговых и прибрежных биотопах на кислых и слабокислых почвах проективное покрытие у A. sylvestris сходное и накапливается большая масса сырья. При этом высота растений в синантропных биотопах больше, чем в прибрежных, а площадь нижних листьев и длина главной жилки меньше. В луговых биотопах на наиболее сухих почвах растения характеризуются наименьшими морфологическими параметрами. Таким образом, данное исследование показало перспективность дальнейшего изучения A. sylvestris в разных условиях произрастания для выявления ресурсов.

Конфликт интересов

Библиографическая ссылка

Морозова К.В., Евсеева Д.А. РЕСУРСЫ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КУПЫРЯ ЛЕСНОГО В СООБЩЕСТВАХ КАРЕЛИИ И МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2025. № 9. С. 10-14;URL: https://applied-research.ru/ru/article/view?id=13752 (дата обращения: 20.01.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/mjpfi.13752