В структуре профессиональной заболеваемости лидирующие места занимают заболевания от воздействия физических факторов, в том числе от локальной вибрации. Известно, что вибрационная болезнь (ВБ) отличается полисиндромальностью, высокой устойчивостью патологического процесса, низкой эффективностью лечения, а восстановление нарушенных функций во многом зависит от состояния компенсаторно-приспособительных механизмов организма. В работах многих исследователей вибрация, как неблагоприятный производственный фактор, рассматривается как стресс-индуцированное воздействие [1, 2].

В настоящее время возрастает интерес к изучению психосоциальных факторов и механизмов устойчивости к стрессу у работников различных профессий, в том числе и у больных с профессиональными заболеваниями, для организации оптимальных психопрофилактических и психогигиенических мероприятий в рамках превентивных программ, направленных на формирование более адаптивного (здорового) поведения. В этой связи оценка неблагоприятного воздействия вибрации должна быть тесно связана с изучением стресса и процессами адаптации, в том числе и психологическими ее аспектами.

Цель исследования – изучить психологический статус работающих в контакте с локальной вибрацией.

Материалы и методы исследования

Исследования выполнены среди сборщиков-клепальщиков летательных аппаратов, работающих в агрегатно-сборочном производстве авиастроительного предприятия и использующих в процессе работы ручные механизированные и пневматические виброинструменты, создающие высокие уровни локальной вибрации и шума, эквивалентные уровни которых за смену составляют соответственно 124 дБ и 114 дБА [3]. Исследования проводились среди лиц мужского пола в возрасте 25–50 лет: стажированные практически здоровые рабочие (n = 99) и больные ВБ (n = 29).

Для определения структурных компонентов личности применялся адаптированный вариант Миннесотского многопрофильного личностного опросника MMPI. Для измерения тревожности как черты личности и как состояния использовалась методика «Уровень ситуативной и личностной тревожности» Спилбергера-Ханина. Варианты копинг-поведения исследовали с помощью методики Э. Хайма (Heim E., 1988), механизмы психологической защиты – с помощью методики «Индекс жизненного стиля» (LSI).

Информация обрабатывалась стандартными методами вариационной статистики с помощью пакета прикладных программ EXCEL пакета Office 2003 (в ОС «Windows XP»), «Statistica for Windows – 6 версия».

Результаты исследования и их обсуждение

Оценка психологического статуса работающих показала, что группа практически здоровых рабочих представлена в основном лицами сангвинического (35,0 %) и флегматического (35,0 %) типов темперамента. Группу больных ВБ составили в основном лица с меланхолическим (53,8 %) и флегматическим (30,8 %) типами. Необходимо отметить, что лица с сангвиническим типом темперамента в этой группе отсутствовали. Степень стрессоустойчивости в целом для группы и здоровых рабочих, и больных ВБ, соответствовала уровню выше среднего (32,5 ± 0,4 и 33,7 ± 1,1 баллов соответственно).

Для группы практически здоровых рабочих характерен средний уровень личностной (39,1 ± 0,7 баллов) и реактивной (36,6 ± 0,8 баллов) тревожности. У больных ВБ отмечается достоверно более высокий, по сравнению с группой здоровых, уровень личностной и реактивной тревожности (46,1 ± 1,4 и 43,5 ± 2,3 баллов соответственно). Являясь своеобразным показателем индивидуальной чувствительности к стрессу, высокий уровень тревожности у больных ВБ может указывать на нарушение сбалансированности системы среда-человек и как следствие – механизмов психической адаптации к условиям труда.

Среди практически здоровых рабочих в 32,3 % случаев отмечается низкий уровень стрессоустойчивости, в 21,4 % – высокий уровень личностной, в 16,3 % – высокий уровень реактивной тревожности. Среди больных ВБ низкий уровень стрессоустойчивости выявлен у 33,4 %, для 45,8 % больных характерен высокий уровень личностной и реактивной тревожности. Таким образом, у значительной части как практически здоровых рабочих, так и, в большей степени, у больных ВБ можно предположить наличие синдрома психического напряжения, стержневым симптомом которого является тревожность. В плане риска нарушения здоровья особое внимание следует обратить на лиц с высоким уровнем личностной тревожности, особенно с сочетанием высоких уровней личностной и реактивной тревожности. Для них характерна дезинтеграция разных уровней регуляции, а хронический характер тревожности может рассматриваться как признак преморбидного состояния. Необходимо отметить, что доля лиц с низким уровнем личностной тревожности среди здоровых рабочих составила 30,6 %, среди больных ВБ низкотревожные лица отсутствовали.

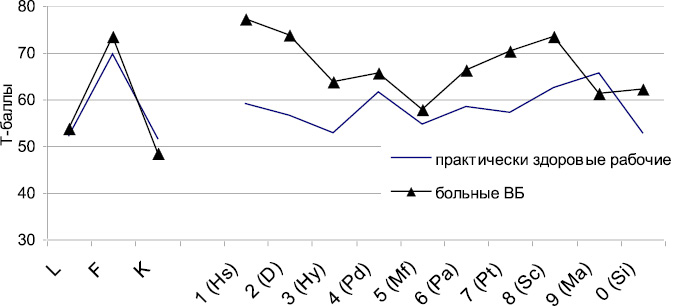

Результаты исследования структурных черт личности, полученных с помощью ММРI, представлены на рис. 1. Усредненный профиль MMPI группы практически здоровых рабочих приближен к средненормативному, показатели находятся в пределах 52,8–65,4 Т-баллов. При этом отмечается повышение показателей на шкалах Pd, Sc, Ma, что свидетельствует о внутренней напряженности, проблемах адаптации, затруднениях в межличностных отношениях.

Рис. 1. Усредненный профиль MMPI работающих в контакте с локальной вибрацией.

Примечание: наименование шкал: L – лжи, F – достоверности, K – коррекции,

1 (Hs) – ипохондрии, 2(D) – депрессии, 3 (Hy) – эмоциональной лабильности,

4 (Pd) – импульсивности, 5 (Mf) – мужественности, 6 (Pa) – ригидности, 7 (Pt) – тревожности,

8 (Sc) – индивидуалистичности, 9 (Ma) – оптимизма, 0 (Si) – социальной интроверсии

Усредненный профиль MMPI больных ВБ относится к пограничному типу с невротическим наклоном, об этом свидетельствует двойной пик Hs – D (76,5 и 74,1 Т), с подъемом на шкалах Pa (66,4 Т), особенно Pt (70,3 Т), Sc (73,3 Т), где показатели выходят за границы нормативного разброса. Наличие пика в профиле на шкале Hs с ведущей шкалой D отражает тревожные черты личности и может свидетельствовать о соматизации тревоги, осуществляемой через интрапсихическую переработку вегетативных проявлений, связанных с тревогой. Для данной группы характерна ипохондрическая сосредоточенность на своем соматическом состоянии, постоянно доминирующее опасение и беспокойство за свое здоровье, озабоченность и фиксированность на болезненных ощущениях, пессимистическая настроенность относительно медицинской помощи, тенденции к возникновению новых болезненных ощущений, жалобы на плохое самочувствие с преувеличением тяжести своего состояния и стремлением к сочувствию со стороны окружающих. Возможно формирование механизма защиты по типу «бегство в болезнь», рентная установка относительно заболевания со стремлением к социальной защищенности и статусу хронического больного.

У больных ВБ степень обусловленности изменений психоэмоционального статуса в связи с заболеванием варьирует от средней до практически полной, что доказывает развитие невротических реакций, связанных с недостаточностью физических и психических ресурсов индивида в ответ на стрессовое воздействие вибрации (таблица).

Степень обусловленности изменений психоэмоционального статуса у больных ВБ в связи с заболеванием

|

Изучаемые характеристики |

Относительный риск (RR) |

Этиологическая доля (EF) |

Степень обусловленности |

χ2 |

|

Тревожность личностная |

2,06 |

52 |

высокая |

3,39 |

|

Тревожность ситуативная |

2,98 |

66 |

высокая |

6,58* |

|

Шкала 1 MMPI |

11,42 |

91 |

практически полная |

37,51** |

|

Шкала 2 MMPI |

5,44 |

82 |

практически полная |

20,21** |

|

Шкала 3 MMPI |

8,46 |

88 |

практически полная |

15,00** |

|

Шкала 4 MMPI |

1,95 |

49 |

средняя |

2,57 |

|

Шкала 5 MMPI |

5,08 |

80 |

очень высокая |

7,98** |

|

Шкала 6 MMPI |

2,54 |

61 |

высокая |

5,40* |

|

Шкала 7 MMPI |

3,10 |

68 |

очень высокая |

7,41** |

|

Шкала 8 MMPI |

2,38 |

58 |

высокая |

7,90** |

|

Шкала 9 MMPI |

1,10 |

9 |

малая |

0,12 |

|

Шкала 0 MMPI |

5,08 |

80 |

очень высокая |

2,86 |

Примечания: * – различия достоверны между изучаемыми показателями больных ВБ и практически здоровых рабочих виброопасных профессий, р < 0,05; ** – различия достоверны между изучаемыми показателями больных ВБ и практически здоровых рабочих виброопасных профессий, р < 0,01.

Копинг-поведение, как стратегия действий личности, направленная на устранение ситуации психологической угрозы, и механизмы психологической защиты (МПЗ), направленные на ослабление психического дискомфорта в рамках неосознанной деятельности психики, рассматриваются как важнейшие формы адаптационных процессов и реагирования индивидов на стресс, в которых находит отражение мотивационно-поведенческий аспект взаимодействия биологических и психосоциальных факторов.

Практически здоровые чаще использовали конструктивные формы когнитивных стратегий (54,5 %), (неконструктивные – 15,9 % и относительно конструктивные – 29,5 %). Из адаптивных форм чаще встречались: «проблемный анализ» в 29,5 % случаев, «сохранение самообладания» – 18,2 %, которые считаются успешными в преодолении трудностей, направлены на анализ возникших проблем и путей выхода из них, на повышение самоконтроля и самооценки, усиливающих уверенность в возможности совладания с ситуацией угрозы, психологическое благополучие.

Больные ВБ чаще использовали неконструктивные формы когнитивных стратегий (37,9 %), в 34,4 % случаев встречались конструктивные типы когнитивных стратегий и в 27,6 % относительно конструктивные. Из адаптивных форм чаще встречался «проблемный анализ» (20,7 % случаев), из неконструктивных – пассивные формы поведения с отказом от преодоления

трудностей из-за неверия в собственные силы, умышленной недооценкой неприятностей – «диссимуляция» в 17,2 % случаев и «смирение» в 13,8 % случаев.

Среди вариантов эмоционального копинга, как у практически здоровых, так и у больных ВБ, преобладали адаптивные формы (81,8 % и 82,7 % соответственно), из которых чаще встречался «оптимизм» (79,5 % у практически здоровых и 75,8 % у больных), что предполагает эмоциональное состояние с активным возмущением и протестом по отношению к трудностям и уверенность в наличии выхода из любой, даже самой сложной ситуации. Относительно конструктивное копинг-поведение практически отсутствовало. В то же время у части практически здоровых (15,9 % случаев) и больных ВБ (17,3 % случаев) встречались неконструктивные формы эмоциональных стратегий – «подавление эмоций», «покорность», «самообвинение», характеризующиеся подавленным эмоциональным состоянием, переживанием злости и возложением вины на себя и других.

Как у практически здоровых рабочих, так и у больных ВБ выявлен широкий круг поведенческих стратегий – от активных (конструктивных), способствующих успешной адаптации, до пассивных (неконструктивных) при преодолении трудных ситуаций в различных сферах жизни, адаптации не способствующих. Из конструктивных типов копинг-поведния больными ВБ чаще использовались «обращение» (20,7 %), «сотрудничество» (11,4 %), что свидетельствует как о вступлении в сотрудничество со значимыми (более опытными) людьми, поиске поддержки в ближайшем социальном окружении, так и о предложении помощи близким в преодолении трудностей. Среди относительно конструктивных типов копинг-поведения лидирующие позиции занимали «отвлечение» (24,1 %) и «компенсация» (17,2 %), адаптивность которых зависит от значимости ситуации и отражает стремление к временному отходу от решения проблем. При временных и незначимых трудностях такое поведение может считаться адаптивным, помогая успешно преодолевать трудности, но при длительных и значимых стрессовых воздействиях оно может расцениваться как дезадаптивное, способствующее поддержанию эмоционального напряжения, связанного с этими воздействиями. Кроме того, больными выбирались «активное избегание» (10,3 %) и «отступление» (13,8 %), предполагающие пассивность, изоляцию, стремление уйти от активных интерперсональных контактов, отказ от решения проблем, обусловливающие дезадаптивное поведение.

Практически здоровые рабочие выбирали конструктивные и относительно конструктивные формы копинг-поведения (40,9 % и 43,2 % соответственно). Из успешных поведенческих стратегий преодоления встречались: «сотрудничество» – в 11,4 % случаев, «обращение» – в 25 %. Группа практически здоровых рабочих отличалась меньшим использованием неконструктивных форм копинг-поведения (в 15,9 % случаев), включавших «активное избегание» (11,4 %) и «отступление» (4,5 %).

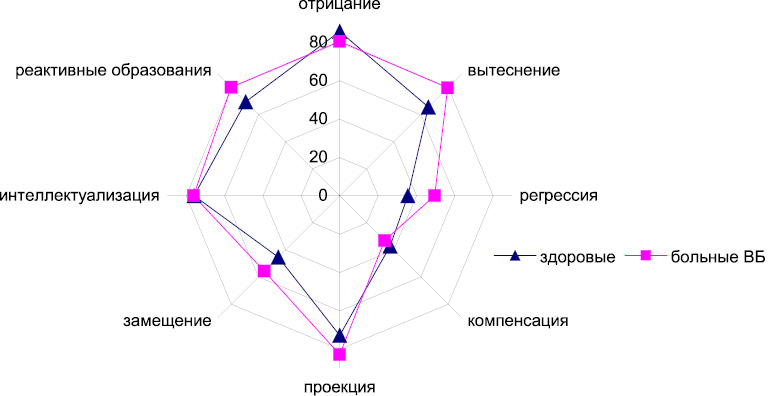

У практически здоровых работающих и больных ВБ установлена повышенная напряженность большинства МПЗ, выражающаяся в преобладании деструктивных психологических защит над конструктивными (рис. 2). Указанное может свидетельствовать о снижении способности адекватного эмоционального реагирования во фрустрирующих ситуациях и являться причиной формирования состояния фрустрированности как нарушения психологического баланса между сферой потребностей и реальностью.

Среди неконструктивных психологических защит в основном выделяются протективные (примитивные) по уровню зрелости МПЗ – «отрицание», «вытеснение», «реактивные образования», посредством которых отрицаются фрустрирующие, вызывающие тревогу обстоятельства, подавляются импульсы, не находится разрешения в поведении, при этом сохраняются эмоциональные и психовегетативные компоненты, трансформируются внутренние импульсы в субъектно понимаемую противоположность.

Следует отметить, что и практически здоровые рабочие, и больные ВБ пользуются наименее адаптивными МПЗ, затрудняющими осознание внутриличностных проблем. Так, для большинства практически здоровых рабочих характерны повышенные значения МПЗ «отрицания» (93,2 %), «интеллектуализации» (72,7 %), «реактивных образований» (63,6 %). Среди доминирующих типов психологической защиты у больных ВБ основными являются «отрицание» (86,2 %), «вытеснение» (75,9 %), «проекция» (79,3 %), «интеллектуализация» (72,4 %), «реактивные образования» (79,3 %).

Практически здоровые рабочие в 1,4 раза реже используют наименее дифференцированный и малоэффективный способ защиты – «вытеснение» (в 54,5 % случаев и 75,9 % случаев у больных ВБ, p < 0,05), в 1,3 раза реже механизм «проекция» (в 61,4 % случаев и 79,3 % случаев у больных ВБ, p < 0,05), в 1,2 раза реже механизм «реактивные образования» (в 63,6 % случаев и 79,3 % случаев у больных ВБ), который отождествляется с гиперкомпенсацией.

Ведущими конструктивными защитами как у практически здоровых рабочих, так и у больных ВБ были протективная по уровню зрелости «регрессия» (в 79,6 % и 72,6 % случаев соответственно) и дефензивные по уровню зрелости – «компенсация» (90,9 % и 89,7 % соответственно) и «замещение» (81,8 % и 69,0 % соответственно). Использование механизмов «регрессии» и «компенсации», относящихся к МПЗ манипулятивного типа, проявляется в демонстрации беспомощности, зависимости с целью уменьшения тревоги и ухода от требований реальной действительности, предотвращении выражения неприятных или неприемлемых мыслей, чувств или поступков чаще всего с помощью фантазирования (в функции манипуляции). «Замещение», связанное с преобразованием (искажением) содержания мыслей, чувств, поведения, характеризуется совладанием с неприемлемыми импульсами, эмоциями, личностными качествами посредством замены их на противоположные.

Таким образом, проведенные исследования свидетельствует о наличии у больных ВБ психологических проблем. На первый план в структуре личности выступает преобладание тревожно-мнительных черт, ипохондрическая сосредоточенность на своем соматическом состоянии, наблюдаются признаки невротизации, напряженность, неуверенность в себе, что может свидетельствовать о дезадаптации личности. Наличие профессионального заболевания в совокупности с психологическими проблемами является основой для формирования так называемого «замкнутого круга», суть которого заключается в том, что нарушения, возникшие в соматической сфере, вызывают патопсихологические реакции, которые в свою очередь могут являться причиной дальнейших соматических нарушений. Таким образом, формирование этого механизма не только ухудшает общее состояние больного, но также препятствует лечению и реабилитации больных. В связи с указанным необходимо включение в систему профилактических мероприятий методов психотерапевтической коррекции, направленных на защитное изменение значимости дезадаптивных компонентов отношений (когнитивных, эмоциональных, поведенческих) с целью ослабления их психотравмирующего воздействия.

Рис. 2. Выраженность типов психологических защит у обследованных

Библиографическая ссылка

Кулешова М.В., Панков В.А., Панков В.А. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС РАБОТАЮЩИХ В КОНТАКТЕ С ЛОКАЛЬНОЙ ВИБРАЦИЕЙ // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2014. № 11-5. С. 831-835;URL: https://applied-research.ru/ru/article/view?id=6240 (дата обращения: 19.02.2026).