Тяжелые металлы, попадая в почву из отходов промышленности, встраиваются в естественный круговорот химических элементов. Они участвуют в процессах образования почвы, поглощаясь почвой и соединяясь с гумусом. Огромное количество тяжелых металлов вымывается из поверхностных слоев почвы при разливе рек, озер, морей, увеличивая территорию загрязнения. Часть из них попадает в растения [1, 4, 5], которые могут накапливать их на поверхности или в тканях вследствие больших возможностей адаптации к изменениям химических свойств окружающей среды.

Важная роль растений, как в геохимическом круговороте микроэлементов, так и в поступлении загрязнений в пищевые цепи, была прекрасно показана для разнообразных экосистем и описана во множестве публикаций В.В. Ковальского [7], В.В. Добровольского [3], Алексеева-Попова Н.В. [2] и других авторов. Растения представляют собой промежуточное звено, через которое микроэлементы переходят из почв, а частично из воды и воздуха в организм человека и животных [2].

Аккумуляция тяжелых металлов в используемых в пищу частях растений создает угрозу жизнеспособности человека и животных, при этом большое значение имеет форма нахождения металлов в растительных тканях, поскольку это, вероятно, играет решающую роль в переносе их в другие организмы.

Башкирское Зауралье, территория которого богата многочисленными месторождениями полиметаллических руд, является зоной экологического риска в связи с повышенным уровнем ряда тяжелых металлов в объектах окружающей среды [9]. На естественно повышенный геохимический фон накладывается промышленное загрязнение основных «производителей» отходов – горнодобывающих и перерабатывающих предприятий. Наиболее проблемные виды отходов – вскрышные породы и хвосты обогащения СФ УГОК.

На территории данного региона расположены многочисленные горнорудные предприятия, на которых занято население. Помимо этого традиционным занятием является животноводство: население занято разведением крупного рогатого скота, овцеводством и коневодством. Большие территории Зауралья занимают пастбища, где в качестве зональной разнотравной растительности выступают степи. В разнотравно-ковыльных степях широко представлены злаки – кострец безостый (Bromopsis inermis Leys.), овсяница ложноовечья (Festuca pseudovina Hack. ex Wiesb), в низкотравно-тапчаковых степях в травостое доминируют Festuca pseudovina и тырса (Stipa capillata L.). Преобладающими почвами являются черноземы, которые составляют более 96 % почвенного покрова Башкирского Зауралья. Наиболее распространены выщелоченный, обыкновенный и южный подтипы, представляющие зональный ряд с севера на юг региона.

Одним из распространенных пастбищных растений Башкирского Зауралья является многолетнее травянистое растение из семейства Poaceae – кострец безостый (Bromopsis inermis (Leys.).

Целью исследований было изучить особенности аккумуляции меди растениями Bromopsis inermis (Leys.) в условиях техногенного загрязнения.

Материалы и методы исследований

Исследования проводились в г. Сибай Республики Башкортостан в зоне влияния крупного предприятия – Сибайского филиала Учалинского горно-обогатительного комбината (СФ УГОК).

На СФ УГОК перерабатываются серные, медные, медно-цинковые, сплошные и вкрапленные колчедановые руды. Медно-колчедановые руды содержат медь, цинк, золото, серебро, железо, серу и ряд других редких металлов. В качестве сопутствующих элементов постоянно присутствуют такие вредные элементы-примеси, как мышьяк, сурьма, ртуть, фтор и другие [6].

Сибайский карьер расположен в юго-западной части города, с северной и восточной стороны граничит с жилой зоной. Медная, медно-цинковая и серная руда добываются открытым способом в карьере при помощи буровзрывных работ, с погрузкой руды и вскрышных пород экскаваторами в автомобильный транспорт.

Порода отправляется на Сибайскую обогатительную фабрику (СОФ) железнодорожным и автомобильным транспортом, где подвергается дроблению. Из дробильного отделения измельченная руда направляется во флотационное отделение, где процессы ведутся во влажной среде, и выбросы в атмосферу отсутствуют. По окончании последовательно проведенных процессов измельчения, флотации и сгущения медного, цинкового и пиритного концентратов они поступают на флотацию и сушку в фильтровально-сушильное отделение обогатительной фабрики. Слив из сгустителей отправляется в хвостохранилище обогатительной фабрики, которое состоит из двух отсеков: западного площадью 267,5 тыс. кв. км и восточного – 359,5 тысяч кв. км. Общая площадь хвостохранилища составляет 62,7 гектаров. Оно расположено на расстоянии одного километра от села Калининское в 100 м от реки Карагайлы, хотя санитарно-защитная зона для него должна составлять 300 м. В хвостохранилище накоплено около 25 млн т отходов фабрики, представляющие опасные источниками загрязнения окружающей среды в результате их фильтрация в подземные водоносные горизонты и в почву, прилегающую к накопителям.

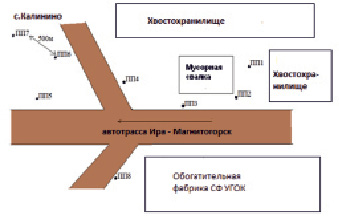

На пробных площадках, заложенных на расстоянии 500 м друг от друга, были отобраны почвенные образцы и растения (рис. 1).

Рис. 1. Расположение пробных площадок

Содержание тяжелых металлов (мг/кг) в растительном сырье Bromopsis inermis и почвенных образцах определяли методом атомной абсорбции в центральной лаборатории Сибайского филиала ОАО «Учалинский горно-обогатительный комбинат», г. Сибай РБ (№ POcc RU. 000155358).

Для выявления особенностей аккумуляции металлов в органах растения был вычислен коэффициент биологического накопления (КБН).

Статистическая обработка полученных данных была проведена с помощью пакетов статистических программ Excel и Statistica 6,0.

Химический состав почвы определяет микроэлементный состав произрастающих на ней растений [4]. Типы почв, их свойства, специфичность растущих в данной почве видов растений, климатические условия определяют миграцию металлов из почвы в растения. Некоторые из тяжелых металлов необходимы живым организмам для нормального функционирования, хотя их относят к сильным загрязнителям. Они являются микроэлементами, которые принимают участие в существенных биохимических реакциях. В природе и почвы и растения непременно содержат определенную долю тяжелых металлов. Избыточное его содержание приводит к увеличению негативного влияния на живые организмы. Валовой РГФ для меди установлен на уровне 49 мг/кг, для черноземов – 25 мг/кг, ПДКвал – 55 мг/кг, ПДКподв – 3 мг/кг [9].

Результаты исследования и их обсуждение

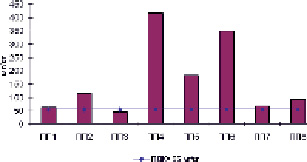

Исследования содержания валовых форм меди показало, что все почвенные образцы, отобранные в почвах в зоне воздействия СФ УГОК, характеризовались его повышенным содержанием, превышающим уровень ПДК, за исключением образца ПП3. Содержание меди в почвах ПП 1 составляло 1,1 ПДК, ПП 2 – 2 ПДК, ПП 4 – 7,6 ПДК, ПП5 – 3,3 ПДК,ПП 6 – 6,3 ПДК, ПП7 – 1,2 ПДК, ПП 8 – 1,7 ПДК (рис. 2).

Рис. 2. Валовое содержание меди в почвах в зоне воздействия СФ УГОК

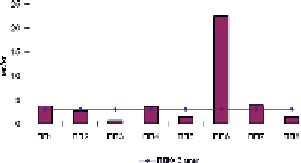

Наибольшее содержание подвижных форм меди, равное 7 ПДК, наблюдалось в почвах ПП6, расположенной в 500 м от с. Калинино (рис. 3). Почвенные образцы пробных площадок ПП1, ПП4, ПП7 характеризовались содержанием меди, незначительно превышающим уровень ПДК, а остальные образцы – не превышающим его. Таким образом, в почвах в зоне воздействия СФ УГОК не наблюдалось высокого содержания подвижной формы меди, превышающего уровень ПДК, кроме почвенного образца, взятого на расстоянии 500 м от него. Высокое содержание валовых форм меди, превышающих ПДК, отмечалось непосредственно у объекта.

Рис. 3. Содержание подвижных форм меди в почвах в зоне воздействия СФ УГОК

Растительное сырье является одним из путей поступления тяжелых металлов в организм человека. Однако в растениях, в том числе дикорастущих, содержание тяжелых металлов до сих пор не нормируется, поэтому предельно допустимую концентрацию (ПДК) для меди в растениях точно определить нельзя. По мнению разных авторов, эти значения колеблются в разных интервалах. Ю.В. Алексеевым [1] установлено, что нормальное содержание меди для растений – от 1 до 10 мг/кг сухой массы. Концентрация выше 20 мг/кг считается токсичной.

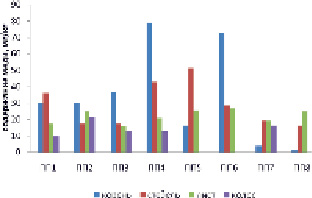

Недостатка меди в растениях не отмечено, превышение нормального содержания обнаружено в корнях ПП1, ПП2, ПП3, ПП4, ПП6, а в стеблях, листьях и колосках во всех пробных площадках (рис. 4). Превышение токсичности 20 мг/кг отмечено в корнях ПП1, ПП2, ПП3, ПП4, ПП6, стеблях – ПП1, ПП4, ПП5, в листьях – ПП2, ПП4, ПП5, ПП6, ПП8.

Рис. 4. Содержание меди в различных органах Bromopsis inermis (Leys)

Если КБН > 10, то вид считается концентратором изучаемого элемента. Если 10 > КБН ≥ 1, металл относится к элементам слабого накопления, если 1 > КБН ≥ 0,1 – к элементам слабого захвата.

Исследования КБН меди показало, что медь накапливается в органах Bromopsis inermis (Leys.) (таблица).

Аккумуляция меди в различных органах Bromopsis inermis (Leys.)

|

Пробные площадки |

корень |

стебель |

лист |

колос |

|

ПП1 |

8,00 |

9,63 |

4,60 |

2,53 |

|

ПП2 |

11,29 |

6,57 |

9,48 |

8,19 |

|

ПП3 |

58,20 |

27,40 |

25,00 |

20,80 |

|

ПП4 |

21,79 |

11,83 |

5,76 |

3,52 |

|

ПП5 |

11,64 |

37,18 |

18,55 |

– |

|

ПП6 |

3,24 |

1,27 |

1,19 |

– |

|

ПП7 |

1,00 |

4,94 |

4,94 |

4,13 |

|

ПП8 |

1,00 |

12,90 |

19,80 |

– |

Концентратором меди во всех органах Bromopsis inermis (Leys.) является в пробных площадках ПП3 и ПП5, а элементом слабого накопления в ПП1, ПП6 и ПП7.

Заключение

Таким образом, горнорудная промышленность оказывает негативное влияние на окружающую среду и способствует накоплению меди в растениях Bromopsis inermis (Leys.). В большинстве пробных площадок содержание меди не превышало токсический уровень, и являлся аккумулятором металла. Учитывая то, что с.Калинино очень близко расположено к зоне техногенного воздействия, можно заключить, что это представляет угрозу для здоровья его жителей, так как растения поглощают из почвы тяжелые металлы, аккумулируют их в тканях или на поверхности листьев, являясь, таким образом, промежуточным звеном в цепи «почва – растение – животное – человек».

Работа выполнена при поддержке гранта Правительства Республики Башкортостан молодым ученым и молодежным коллективам (постановление Правительства Республики Башкортостан от 03.02.2015 г. № 17).

Библиографическая ссылка

Ильбулова Г.Р., Ильбулова Г.Р., Биктимерова Г.Я., Семенова И.Н., Семенова И.Н. АККУМУЛЯЦИЯ МЕДИ РАСТЕНИЯМИ BROMOPSIS INERMIS (LEYS.) В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 12-8. С. 1471-1475;URL: https://applied-research.ru/ru/article/view?id=8176 (дата обращения: 23.12.2025).