В настоящее время Республика Саха (Якутия) является одним из субъектов Российской Федерации, которые участвуют в экспорте углеводородного сырья в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) [1]. На территории республики открыто более 30 месторождений нефти и газа, которые находятся в пределах Лено-Тунгусской и Лено-Вилюйской нефтегазоносных провинций востока Сибирской платформы. Непско-Ботуобинская нефтегазоносная область Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции (ЛТ НГП) является самой богатой по разведанным и прогнозным запасам углеводородов. К ней приурочено более 25 % всех начальных геологических суммарных ресурсов углеводородов провинции [2]. Природные газы месторождений ЛТ НГП характеризуются высоким содержанием этана, наличием гелия и практически полным отсутствием соединений серы. Эти обстоятельства обуславливают привлекательность разработки и эксплуатации этих месторождений с точки зрения высокой рентабельности и экологической чистоты газохимического производства [1]. Однако главной особенностью инженерно-геологических условий месторождений ЛТ НГП является повсеместное развитие многолетнемерзлых пород, залегающих до глубины 400–600 м. Известно, что при проходке скважинами и подземными выработками интервала криолитозоны возникают внезапные выбросы газов, которые некоторые исследователи связывают с крупными по объему газовыми скоплениями в многолетнемерзлых породах в свободной или гидратной формах [3–5]. Сложные геокриологические условия и гидратонасыщенность криолитозоны свидетельствуют о возможности возникновения различных осложнений – вплоть до серьезных аварийных ситуаций – на всех стадиях освоения месторождений в северных регионах [6, 7].

Месторождения нефти и газа ЛТ НГП характеризуются низкими пластовыми температурами при начальных пластовых давлениях 10–19 МПа [8]. Пластовые воды имеют высокую минерализацию (до 400 г/л) и относятся к хлоридно-кальциевому генетическому типу [9]. Термобарические условия на этих месторождениях соответствуют равновесным условиям образования гидратов, однако высокая минерализация остаточной поровой влаги практически препятствует гидратообразованию в коллекторах пласта. Тем не менее не исключается наличие гидратов в коллекторах продуктивных горизонтов нефтегазоносных провинций Восточной Сибири [10], поскольку высокая минерализация пластовых вод и наличие гелия в составе природного газа являются косвенными геохимическими маркерами выявления газогидратов в зоне возможного гидратообразования (ЗВГО) [11].

Целью работы являлось термодинамическое обоснование существования гидратов в продуктивных горизонтах Лено-Тунгусской НГП и техногенного гидратообразования при эксплуатации месторождений.

Материалы и методы исследования

Термобарические условия гидратообразования природных газов месторождений Лено-Тунгусской НГП (табл. 1) были рассчитаны на основании компонентного состава газа по методике Слоана, где используется уравнение состояния газа Редлиха – Квонга [12, 13].

Таблица 1

Месторождения Лено-Тунгусской НГП

|

Месторождение |

Пластовые условия |

|

|

температура, °С |

давление, атм |

|

|

Кедергинское ГМ |

11–12 |

95–96 |

|

Верхневилючанское НГМ |

4–19 |

161–184 |

|

Озерное ГМ |

12–13 |

133–135 |

|

Северо-Нелбинское ГКМ |

10–11 |

133–150 |

|

Буягинское ГКМ |

8–9 |

171–172 |

|

Бысахтахское ГКМ |

17–30 |

308–314 |

|

Верхнечонское НГКМ |

14–15 |

136–137 |

|

Иреляхское ГНМ |

10–11 |

161–162 |

|

Талаканское ГНМ |

12–13 |

116–126 |

|

Таранское ГНМ |

11–12 |

110–111 |

|

Центрально-Талаканское ГНМ |

11–13 |

97–102 |

|

Вилюйско-Джербинское НГМ |

5–20 |

160–175 |

|

Ихтекское НГКМ |

5–7 |

154–156 |

|

Маччобинское НГМ |

10–13 |

155–163 |

|

Нелбинское НГМ |

10 |

146–147 |

|

Таас-Юряхское НГКМ |

8–14 |

141–144 |

|

Ботуобинское НГКМ |

12–13 |

158–159 |

|

Нижнехамакинское НГКМ |

13–17 |

119–129 |

|

Среднеботуобинское НГКМ |

10–11 |

141–148 |

|

Чаяндинское НГКМ |

7–10 |

131–135 |

Расчеты показали, что, кроме отдельных скважин Бысахтахского ГКМ с более глубоким интервалом перфорации, гидратообразование возможно на каждом из месторождений.

Расчет равновесных условий гидратообразования в пластовых условиях рассмотрен на примере природных газов Среднеботуобинского и Бысахтахского месторождений, отличающихся по условиям залегания и компонентному составу газа.

Среднеботуобинское НГКМ приурочено к Среднеботуобинской и Курунгской структурам северо-восточного склона Непско-Ботуобинской антеклизы. Промышленная нефтегазоносность месторождения связана с карбонатными отложениями осинского и терригенными коллекторами ботуобинского и улаханского горизонтов. Газонефтяная залежь осинского горизонта приурочена к кавернозно-пористым доломитам и известнякам, залегающим в кровле подсолевого комплекса под мощной толщей каменных солей юрегинской свиты нижнего кембрия. Глубина залегания залежи варьируется в пределах 1450–1550 м. Пластовое давление в залежи ниже гидростатического и составляет 13,9–15,8 МПа, пластовая температура равна 8 °С. Основная нефтегазовая залежь приурочена к преимущественно кварцевым песчаникам ботуобинского горизонта. Глубина залегания этой залежи 1875–1925 м. Пластовое давление в залежи составляет 14–14,4 МПа, что ниже условного гидростатического, пластовая температура 12–14 °С [8].

Бысахтахское ГКМ расположено в зоне сочленения Березовской впадины с Джеюктинским выступом и приурочено к одноимённой положительной структуре северо-восточного простирания. Выделяются четыре продуктивных горизонта: бысахтахский, кудулахский и успунский в вендской части разреза и юряхский – в венд-нижнекембрийской части разреза. На Бысахтахском месторождении в зависимости от скважины пластовые температуры изменяются в интервале от 17 до 30 °С; а давления – от 166 до 315 атм [2].

Результаты исследования и их обсуждение

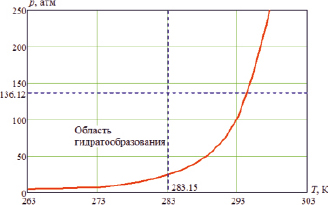

Расчет равновесных условий гидратообразования природного газа Среднеботуобинского месторождения (рис. 1) показывает, что пластовые условия находятся глубоко в гидратной области.

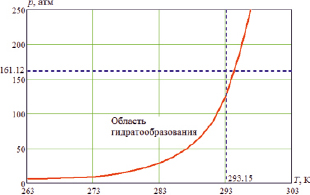

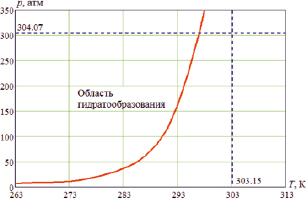

На Бысахтахском месторождении образование гидратов возможно только в отдельных скважинах, для которых пластовые температуры и давления лежат в области гидратообразования (рис. 2). В скважинах, которые характеризуются высокими пластовыми температурами и давлениями, гидратообразование исключается (рис. 3).

Сравнение равновесных условий гидратообразования показывает, что природный газ Бысахтахского ГКМ (рис. 2, 3) месторождения образует гидраты при более высоком давлении по сравнению с природным газом Среднеботуобинского НГКМ (рис. 1).

Природные газы месторождений, независимо от компонентного состава, образуют гидраты кубической структуры II с заполнением молекулами газа, как малых, так и больших полостей кристаллической решетки (табл. 2). В составе гидратов из компонентов природного газа преимущественно концентрируются углеводороды С2-С4.

Рис. 1. Равновесные условия гидратообразования для пластового газа Среднеботуобинского месторождения (1991 г., скважина № 160, интервал 1889–1899). Точка пересечения штриховых линий соответствует пластовому условию. Компонентный состав газа ( % мол.): СН4 – 85,15; С2Н6 – 7,41; С3Н8 – 2,40; н-С4Н10 – 0,74; изо-С4Н10 – 0,29; С5+ – 0,93; СО2 – 0,05; N2 – 2,61; Н2 – 0,14; Не – 0,28

Степень заполнения малых полостей θ1 не достигает максимального значения, так как часть полостей остается свободной. Высокое равновесное давление гидратообразования способствует более полному заполнению малых полостей в гидрате природного газа Бысахтахского месторождения по сравнению с гидратом природного газа Среднеботуобинского месторождения. Большие полости гидратов заполняются крупными молекулами гидратообразователей, поэтому степени заполнения θ2 обоих гидратов близки к единице. Гидратные числа, рассчитанные по степеням заполнения полостей, показывают, что состав гидрата Бысахтахского месторождения близок к стехиометрическому. Плотность гидратов природного газа Среднеботуобинского месторождения больше плотности гидратов природного газа Бысахтахского ГКМ и превышают плотность гексагонального льда (0,912 г/см3). Поскольку газовые гидраты цементируют породы и увеличивают их механическую прочность, изменяют их фильтрационные свойства и могут повлиять на бурение скважин на месторождениях [11, 14].

Рис. 2. Равновесные условия гидратообразования для пластового газа Бысахтахского месторождения (скважина № 187-02, интервал 1886–1896). Сплошная линия соответствует равновесным условиям гидратообразования. Точка пересечения штриховых линий соответствует пластовому условию. Компонентный состав пластового газа ( % мол.): СН4 – 90,423; С2Н6 – 5,580; С3Н8 – 1,484; н-С4Н10 – 0,409; изо-С4Н10 – 0,173; С5+ – 0,774; СО2 – 0,180; N2 – 0,879; Н2 – 0,069; Не – 0,079

Рис. 3. Равновесные условия гидратообразования для пластового газа Бысахтахского месторождения (скважина № 187-02, интервал 2620–2905). Сплошная линия соответствует равновесным условиям гидратообразования. Точка пересечения штриховых линий соответствует пластовому условию. Компонентный состав пластового газа ( % мол.): СН4 – 90,10; С2Н6 – 4,52; С3Н8 – 0,92; н-С4Н10 – 0,19; изо-С4Н10 – 0,09; С5+ – 1,41; СО2 – 0,87; N2 – 1,74; Н2 – 0,05; Не – 0,06

Таблица 2

Состав и свойства гидратов природных газов

|

Компонент |

Среднеботуобинское НГКМ |

Бысахтахское ГКМ |

|

|

Содержание компонентов в гидрате, % мол. |

|||

|

гидрат |

гидрат |

||

|

Метан |

63,41 |

74,40 |

|

|

Этан |

4,61 |

6,03 |

|

|

Пропан |

26,30 |

16,51 |

|

|

Изобутан |

4,51 |

1,98 |

|

|

н-бутан |

1,15 |

0,47 |

|

|

Диоксид углерода |

0,02 |

0 |

|

|

Азот |

0 |

0,32 |

|

|

Молярная масса, г/моль |

26,40 |

22,49 |

|

|

Степень заполнения полостей |

малых θ1 |

0,7619 |

0,9096 |

|

больших θ2 |

0,9946 |

0,9934 |

|

|

Гидратное число n |

6,75 |

6,04 |

|

|

Плотность гидратов, г/см3 |

0,939 |

0,931 |

|

Заключение

Низкие пластовые температуры месторождений Лено-Тунгусской НГП способствуют переходу углеводородов в гидратное состояние в продуктивных горизонтах. Наличие гидратов косвенно подтверждается высокой минерализацией пластовых вод и наличием гелия в природном газе. На месторождениях также возможно техногенное гидратообразование в призабойной зоне пласта и в стволах скважин. Основным методом борьбы с техногенным гидратообразованием до сих пор остается закачка термодинамических ингибиторов в скважины и призабойную зону пласта [9].

В связи с этим при разработке и эксплуатации каждого месторождения Лено-Тунгусской НГП необходимы исследования, направленные на составление технологических схем с учетом индивидуальных геолого-промысловых данных и физико-химических свойств пластовых флюидов, а также на поиск экономически эффективных путей сокращения эксплуатационных затрат по предупреждению техногенного гидратообразования.

Работа выполнена в рамках госзаказа Министерства науки и высшего образования РФ № 0377-2018-0002.

Библиографическая ссылка

Калачева Л.П., Рожин И.И. О ВОЗМОЖНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГИДРАТОВ ПРИРОДНОГО ГАЗА В УСЛОВИЯХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЛЕНО-ТУНГУССКОЙ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ ПРОВИНЦИИ // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2019. № 12-1. С. 55-59;URL: https://applied-research.ru/ru/article/view?id=12953 (дата обращения: 09.01.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/mjpfi.12953