Введение

Гипотиреоз – заболевание эндокринной системы, которое развивается при недостаточной выработке щитовидной железой гормонов тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3) [1; 2]. Данные гормоны регулируют экспрессию генов, отвечающих за энергетический обмен, синтез белков, терморегуляцию и клеточную дифференцировку [3; 4]. Их недостаток приводит к снижению скорости метаболических процессов, что проявляется в виде системных нарушений [5–7] и объясняет слабость больных и непереносимость физической нагрузки. Кроме того, нарушается транскрипция генов, кодирующих транспортные белки (например, альбумин), что усиливает гипопротеинемию и отеки [8–10].

Для изучения структурно-функциональных изменений в различных органах и тканях в настоящее время исследователями широко применяются как хирургические, так и нехирургические методы моделирования экспериментальных патологических состояний.

Так, из уровня техники известен способ моделирования гипотиреоза [11], включающий применение тиамазола (мерказолила), который вводят однократно в желудок в виде водно-крахмальной суспензии в суточных дозах 5–50 мг/кг массы тела крысы в течение 21 дня. Способ позволяет получить модель гипотиреоза с возможностью спонтанного восстановления функции щитовидной железы и с сохранением нарушения функции на необходимое для развития терапевтического эффекта лекарственных средств коррекции время.

Однако способ имеет ряд существенных ограничений. Прежде всего, использование тиамазола (антитиреоидного препарата с известным механизмом действия) в виде водно-крахмальной суспензии при внутрижелудочном введении может быть недостаточно точным, поскольку биодоступность препарата может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей животных, таких как моторика желудочно-кишечного тракта и кислотность содержимого, что снижает воспроизводимость модели. Кроме того, широкий диапазон дозировки (5–50 мг/кг) без четкого обоснования выбора конкретной дозы в тексте затрудняет стандартизацию метода и сравнение результатов между исследованиями. Также вызывает сомнение оценка спонтанного восстановления функции щитовидной железы: не указаны сроки, критерии и механизмы этого восстановления, а также отсутствуют данные о динамике уровней тиреоидных гормонов (Т3, Т4, ТТГ) на протяжении эксперимента, поэтому сложно объективно оценить степень выраженности и стабильность гипотиреоза. Еще одним недостатком является отсутствие контрольной группы, получавшей плацебо, что не позволяет исключить влияние стресса и других факторов, связанных с ежедневным внутрижелудочным введением, на общее состояние животных и метаболические показатели. В целом, хотя способ и позволяет добиться снижения функции щитовидной железы, его точность, воспроизводимость и клиническая релевантность требуют дополнительного обоснования и доработки.

Известен способ экспериментального моделирования гипотиреоза у лабораторных крыс [12], который включает содержание лабораторных крыс на рационе с низким содержанием йода по 20 г смеси в сутки индивидуально каждому животному в течение 30 дней, после чего осуществляют введение тиамазола в дозе 2,5 мг/100 г живой массы в течение 21 дня. Затем в восстановительный период животных также содержат на рационе с низким содержанием йода. Использование изобретения позволяет достичь гипофункции щитовидной железы, которая характеризуется снижением уровня тироксина и трийодтиронина в крови и повышением уровня тиреотропного гормона, а также сохранения данного состояния в восстановительный период после прекращения введения крысам тиреостатического средства.

Однако данный способ имеет ряд существенных недостатков. Во-первых, отсутствует информация о динамике гормональных показателей (Т3, Т4, ТТГ) на разных этапах эксперимента, что не позволяет точно оценить степень подавления функции щитовидной железы и эффективность модели. Во-вторых, применение низкойодного рациона в сочетании с мерказолилом может привести к слишком выраженному и не всегда физиологически обоснованному снижению тиреоидной активности, что делает модель менее релевантной для изучения клинических форм гипотиреоза у человека. В-третьих, использование дистиллированной воды для поения может повлиять на общее водно-электролитное состояние животных и, как следствие, исказить метаболические и гормональные параметры. Также не указаны сроки и критерии восстановления функции щитовидной железы, а отсутствие контрольной группы, не получавшей вмешательства, не позволяет исключить влияние стресса и изменений рациона на результаты исследования. Таким образом, хотя модель потенциально применима для оценки йодсодержащих препаратов, ее адекватность, точность и воспроизводимость требуют дополнительного обоснования и углубленного методологического анализа.

В связи с вышеизложенным нами предпринята попытка создания модели миниинвазивного хирургического гипотиреоза без удаления органа.

Цель исследования – экспериментально обосновать способ моделирования гипотиреоза у крыс.

Материалы и методы исследования

Для проведения эксперимента использовалось 15 взрослых крыс породы «Стандарт» массой 200–250 г. Все животные содержались в стандартных условиях вивария при температуре 22 °C, относительной влажности воздуха 55 % и 12-часовом световом цикле. Крысы получали стандартный рацион и воду ad libitum.

Гипотиреоз был индуцирован (смоделирован) путем прямого введения 0,9 % физиологического раствора хлорида натрия непосредственно в ткань щитовидной железы через малоинвазивный доступ путем пункции щитовидной железы иглой инсулинового шприца в теоретически рассчитанной и экспериментально подтвержденной дозе 2 мл.

Малоинвазивный доступ размером 1 см обеспечен вертикальным разрезом кожного покрова, подкожно-жировой клетчатки и мышечного слоя. После введения физиологического раствора непосредственно в ткань щитовидной железы вертикальный разрез ушивали послойно (мышечный слой, подкожно-жировая клетчатка, кожный покров) с последующим наложением асептической повязки на место оперативного вмешательства для создания асептических условий и предупреждения занесения инфекции.

Все оперативные вмешательства сопровождали с использованием золетил-ксилазинового наркоза по следующей схеме: золетил 0,3 мг в/м, ксиланит 0,8 мг в/м из расчета на 100 г массы тела животного продолжительностью от 30 мин до 1 ч, в зависимости от длительности оперативного малоинвазивного вмешательства. Наркоз верифицировали по исчезновению реакции на болевые раздражители (укол лапы лабораторного животного) и угнетению роговичного рефлекса. За период использования золетил-ксилазинового наркоза не было выявлено ни одного случая гибели крыс от остановки дыхания или нарушения сердечной деятельности, пробуждения во время операции зарегистрировано не было.

В течение 14 дней за крысами наблюдали. С целью выявления признаков гипотиреоза каждые три дня проводили взвешивание крыс для оценки динамики изменения массы тела и проводили тест «открытого поля» [13, с. 32]. Кроме того, на 1-й и 14-й дни эксперимента из хвостовой вены брали кровь для анализа уровня тироксина (T4), трийодтиронина (T3) и тиреотропного гормона (ТТГ). После окончания проведения эксперимента на 14-й день крысы были эвтаназированы, щитовидные железы извлечены и зафиксированы в 10 %-ном формалине для последующей гистологической обработки и микроскопического исследования.

Разрешение на проведение исследования дано локальным этическим комитетом (ЛЭК) ЧУОО ВО «Медицинский университет «Реавиз» (протокол ЛЭК номер 12 от 03.12.2024). Условия содержания в виварии лабораторных животных регламентированы РД-АПК 3.10.07.02-09 «Методические рекомендации по содержанию лабораторных животных в вивариях научно-исследовательских институтов и учебных заведений», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.04.2016 г. № 199н «Об утверждении правил надлежащей лабораторной практики», ГОСТ 33216-2014 «Руководство по содержанию и уходу за лабораторными животными».

Результаты исследования и их обсуждение

У крыс, получавших физиологический раствор, наблюдалось значительное увеличение массы тела (на 50–80 г) по сравнению с началом эксперимента. К концу 14-го дня разница в массе тела между периодами была 260–330 г. В тесте «Открытое поле» крысы с гипотиреозом проявляли сниженную активность и слабую тревожность по сравнению с началом эксперимента. Концентрация T4 и T3 в крови крыс была значительно снижена, а уровень ТТГ, напротив, повышен, что обусловлено патофизиологическими механизмами, связанными с недостаточной функцией щитовидной железы и вторичным повышением стимуляции со стороны гипофиза с целью компенсации гормональной недостаточности [14, с. 7]. Эти изменения отражают типичную картину гипотиреоза, индуцированного экспериментально, и свидетельствуют о нарушении синтеза тиреоидных гормонов на периферическом уровне (табл. 2), по сравнению с началом эксперимента (табл. 1).

Таблица 1

Результаты анализа крови на гормоны щитовидной железы и тиреотропный гормон до начала эксперимента (на 1-й день проведения эксперимента)

|

№ крысы |

Т3 (нмоль/л) по результатам исследования на 1-й день проведения эксперимента (норма = 1,5) |

Т4 (нмоль/л) по результатам исследования на 1-й день проведения эксперимента (норма = 25,0±5,5) |

Тиреотропный гормон (мг на 1 мг) белка по результатам исследования на 1-й день проведения эксперимента (норма = 30,0±5,0) |

|

1 |

1,48 |

27,3 |

32,1 |

|

2 |

1,52 |

20,1 |

28,4 |

|

3 |

1,45 |

29,8 |

35,6 |

|

4 |

1,55 |

22,5 |

26,7 |

|

5 |

1,5 |

26,0 |

30,0 |

|

6 |

1,53 |

31,2 |

33,3 |

|

7 |

1,47 |

19,0 |

31,5 |

|

8 |

1,51 |

24,5 |

29,2 |

|

9 |

1,5 |

28,0 |

30,5 |

|

10 |

1,49 |

23,7 |

27,8 |

|

11 |

1,54 |

25,5 |

34,0 |

|

12 |

1,46 |

18,9 |

25,1 |

|

13 |

1,54 |

30,4 |

31,9 |

|

14 |

1,5 |

24,8 |

29,6 |

|

15 |

1,51 |

26,3 |

30,8 |

Источник: составлено авторами на основе полученных данных в ходе исследования.

Таблица 2

Результаты анализа крови на гормоны щитовидной железы и тиреотропный гормон после завершения эксперимента (на 14-й день проведения эксперимента)

|

№ крысы |

Т3 (нмоль/л) по результатам исследования на 14-й день эксперимента (норма = 1,5) |

Т4 (нмоль/л) по результатам исследования на 14-й день эксперимента (норма = 25,0±5,5) |

Тиреотропный гормон (мг на 1 мг) белка по результатам исследования на 14-й день эксперимента (норма = 30,0±5,0) |

|

1 |

0,6 |

10,2 |

58,0 |

|

2 |

0,5 |

8,5 |

62,3 |

|

3 |

0,4 |

12,0 |

65,7 |

|

4 |

0,7 |

6,8 |

55,1 |

|

5 |

0,57 |

5,8 |

65,7 |

|

6 |

0,44 |

6,2 |

51,9 |

|

7 |

0,67 |

10,0 |

55,0 |

|

8 |

0,5 |

5,45 |

68,8 |

|

9 |

0,76 |

3,51 |

70,1 |

|

10 |

0,8 |

5,1 |

57,5 |

|

11 |

0,76 |

4,99 |

58,8 |

|

12 |

0,6 |

6,7 |

59,0 |

|

13 |

0,6 |

13,2 |

61,2 |

|

14 |

0,51 |

8,0 |

66,7 |

|

15 |

0,4 |

12,0 |

58,7 |

Источник: составлено авторами на основе полученных данных в ходе исследования.

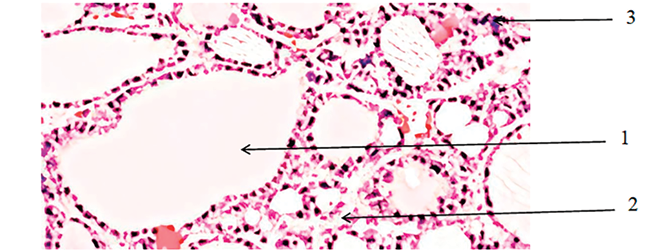

Морфология смоделированного гипотиреоза у крыс, окраска Г/Э, ув. Х 200: 1 – атрофия фолликулов, переполненных коллоидом с уплощением эпителия; 2 – разрастание соединительной ткани; 3 – лимфоцитарная инфильтрация Источник: фото микропрепарата получено авторами самостоятельно в ходе исследования

На гистологической картине отмечается атрофия фолликулов, переполненных коллоидом с уплощением эпителия. В строме наблюдается разрастание соединительной ткани с лимфоцитарной инфильтрацией (рисунок). Полученные результаты [15] подтверждают, что прямое введение физиологического раствора в щитовидную железу эффективно моделирует состояние гипотиреоза у крыс, вызывая характерные физиологические и морфологические изменения. Полученные данные могут быть полезны для дальнейшего изучения патогенеза гипотиреоза и разработки новых терапевтических стратегий.

Заключение

Таким образом, экспериментально подтверждено, что разработанный способ вызывает развитие гипотиреоза у крыс, что проявляется характерными физиологическими и морфологическими изменениями и может служить основой для дальнейших исследований в области эндокринологии и фармакологии. Полученные результаты подтверждают, что прямое введение 0,9 % физиологического раствора в щитовидную железу эффективно моделирует состояние гипотиреоза у крыс, вызывая характерные физиологические и морфологические изменения.

Библиографическая ссылка

Полиданов М.А., Кашихин А.А., Цуканова П.Б., Волков К.А., Капралов С.В., Масляков В.В., Хмара А.Д., Фрейтаг А.А., Майоров Р.В., Турлыкова И.А., Ванжа Я.Е., Базаров Д.В. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБА МОДЕЛИРОВАНИЯ ГИПОТИРЕОЗА У КРЫС // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2025. № 10. С. 18-22;URL: https://applied-research.ru/ru/article/view?id=13761 (дата обращения: 13.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/mjpfi.13761