Заболевания пародонта в настоящее время имеют очень высокую распространенность, приводят к серьезным негативным последствиям в состоянии здоровья населения и оказывают значительное влияние на качество жизни пациентов [1, 2]. Хронический генерализованный пародонтит приводит к потере зубов, нарушениям функций других органов и систем больного, что отрицательно сказывается на работоспособности и психоэмоциональной сфере человека [3, 4]. При болезнях пародонта наличие очагов хронической инфекции приводит к интоксикации организма, снижению иммунологической реактивности, микробной сенсибилизации, развитию аллергических состояний и других системных расстройств [5–7]. При развитии генерализованного пародонтита может наступить уменьшение или истощение функции антиоксидантной защиты (АОЗ), которое приводит к повышению активности перекисного окисления липидов (ПОЛ) мембранных фосфолипидов (ФЛ) и нарушению структуры биомембран, от которых зависят изменения на уровне внутриклеточного обмена в тканях, органах и организме [8].

В настоящее время в стоматологии успешно используется лекарственный ультрафонофорез (УФФ), представляющий собой сочетанное воздействие на организм ультразвука и вводимых с его помощью лекарственных препаратов (ЛП). Эти факторы усиливают действие друг друга, вызывают более выраженный и стойкий лечебный эффект. В качестве контактной среды используют водные растворы, мази, эмульсии, содержащие различные медикаментозные средства [9–11]. При этом ЛП вначале депонируются в коже и слизистых, а оттуда медленно поступают в кровь, к органам и тканям. Его применение не сопровождается повреждением биологических тканей, кроме того, к преимуществам УФФ следует отнести тот факт, что в отличие от электрофореза фонофоретически вводимое вещество попадает внутрь клетки за счет увеличивающейся проницаемости клеточных мембран [12, 13]. Это имеет решающее значение при необходимости стимуляции регенераторных процессов, что очень важно при лечении воспалительных заболеваний пародонта [14, 15].

Цель исследования: сравнительное изучение лечебно-стоматологического средства «Антоксид» в лечении больных с хроническим генерализованным пародонтитом.

Материалы и методы исследования

Всего обследовано и проведено лечение 72 больным с хроническим генерализованным пародонтитом средней степени тяжести в возрасте от 20 до 59 лет с давностью заболевания от 1 года до 10 лет, которые были распределены на 3 группы.

Распределение больных с хроническим генерализованным пародонтитом по группам в зависимости от способа лечения представлено в табл. 1.

Таблица 1

Распределение больных с хроническим генерализованным пародонтитом по группам в зависимости от способа лечения

|

Группы |

Кол-во больных |

Диагноз |

Методы лечения |

|

1 группа |

26 |

Пародонтит средней степени тяжести |

Лечение больных традиционным методом |

|

2 группа |

24 |

Пародонтит средней степени тяжести |

Лечение больных с использованием аппликаций «Антоксида» |

|

3 группа |

22 |

Пародонтит средней степени тяжести |

Лечение больных методом УФФ «Антоксида» |

Разработанное лечебно-стоматологическое средство «Антоксид» представляет собой гель, содержащий цинка хлорид, кобальта нитрат, меди сульфат, селена сульфат, желатин, карбоксиметилцеллюлозу, глицерин, натрия бензоат, краситель красный и воду, содержит оптимальное количество антиоксидных микроэлементов (патент Кыргызской Республики № 960. Общая системная патогенетическая терапия осуществлялась индивидуально с использованием общеизвестных и длительно применяющихся в клинической практике антибактериальных, противогистаминных и витаминных препаратов. Больным проводили тщательную санацию полости рта, устраняли местно раздражающие факторы и зубные отложения, по показаниям использовались ортопедические методы лечения (избирательное пришлифовывание и временное шинирование). После обязательной обработки полости рта антисептическими средствами и удаления зубных отложений, пациентов обучали правильной гигиене полости рта, умению осуществлять контроль качества чистки зубов.

Обследование больных осуществляли с использованием основных и дополнительных методов исследования. При оценке состояния тканей пародонта учитывали жалобы больных, обращали внимание на состояние десневого края, его цвет, подвижность и наличие смещения зубов, степень обнажения корня зуба, степень кровоточивости десен, глубину пародонтальных карманов, характер и выраженность воспалительного процесса, наличие над- и поддесневых зубных отложений, выявляли травматическую окклюзию. Для верификации диагноза – пародонтит использовался общепринятый диагностический комплекс состояния тканей пародонта: степень тяжести патологического процесса в пародонте оценивали по пародонтальному индексу (ПИ) (А. Russel, 1967), состояние гигиены полости рта определяли по индексу Федорова – Володкиной (1971), рентгенологические, биохимические и микробиологические методы исследования, определение плотности костной ткани (эхоостеометрия). О динамике проницаемости сосудистых стенок в тканях пародонта судили по результатам пробы В.И. Кулаженко (1960). Статистическая обработка материала проведена с использованием пакета статистической программы «Stаtistica».

Результаты исследования и их обсуждение

Все пациенты до начала лечения предъявляли полный спектр жалоб, характерных для хронического генерализованного пародонтита средней степени тяжести: зуд в деснах – 19,2 %, ноющие боли в десне – 46,1 %, неприятный запах из рта – 76,9 %, повышенная чувствительность шеек зубов – 26,9 %, кровоточивость десен и выделения из пародонтальных карманов – 96,2 %. При осмотре больных I группы выявлены: над- и поддесневые зубные отложения в 100 % случаев, подвижность зубов различной степени тяжести – 53,8 %. При объективном обследовании имелись отечные, рыхлые десны, неплотно прилегающие к шейкам зубов, имелась кровоточивость. Глубина пародонтальных карманов в среднем составила 5,18 ± 0,15 мм. Значения ГИ по Федорову – Володкиной фиксировались как «неудовлетворительные» или «плохие» и были в среднем 2,8 ± 0,17 баллов. Пародонтального индекса Расселя (ПИ) – 3,2 ± 0,2, показатель времени образования гематомы – 15 ± 0,22 секунды (при норме 50–60 секунд). Рентгенологическая картина костной ткани альвеолярных отростков выявила признаки остеопороза с резорбцией костной ткани межзубных перегородок на ½ длины корня. Показатели эхоостеометрии у больных I группы достоверно указывали на значительное снижение плотности костной ткани, и составили до лечения 16,7 ± 0,64 мкс. Анализ видового состава микрофлоры пародонтальных карманов показал, что среди выделенных микроорганизмов преобладали аэробные грамположительные кокки (зеленящий стрептококк, эпидермальный стафилококк, золотистый стафилококк) –76,9 %, кишечная палочка – 15,4 %, грибы рода Candida – 19,2 %. Результаты исследования показали, что после применения традиционного лечения «Мараславином» в виде инстилляций и аппликаций произошло изменение микробного пейзажа в сторону уменьшения в 3,4 раза, а грибов рода Candida в 2,5 раза (табл. 2).

Таблица 2

Микрофлора пародонтальных карманов до и после инстилляции «Мараславином»

|

№ п/п |

Выделенная микрофлора |

Количество проб |

Число штампов |

|||

|

До лечения |

После лечения |

|||||

|

Абс. |

(М ± m) % |

Абс. |

(М ± m) % |

|||

|

1 |

Staphylococcus aureus |

26 |

8 |

30,8 ± 0,3 |

1 |

3,8 ± 0,15* |

|

2 |

Staphylococcus epidermidis |

26 |

6 |

23,0 ± 0,12 |

– |

– |

|

3 |

Streptococcus pyogenes |

26 |

4 |

15,4 ± 0,4 |

6 |

23 ± 0,12* |

|

4 |

Streptococcus viridans |

26 |

2 |

7,7 ± 0,14 |

– |

– |

|

5 |

Escherihia coli |

26 |

4 |

15,4 ± 0,13 |

– |

– |

|

6 |

Candida albicans |

26 |

5 |

19,2 ± 0,36 |

2 |

7,6 ± 0,18* |

|

Всего |

26 |

29 |

– |

9 |

– |

|

Примечание. * – разница статистически значима (р < 0,001).

Таким образом, микробиологические исследования показали, что в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов и грибов рода Candida «Мараславин» оказывает выраженное антибактериальное действие, что в целом согласуется с данными литературы. Длительность курса лечения зависела в каждом индивидуальном случае от исходного клинического состояния тканей пародонта больного (табл. 3).

Таблица 3

Результаты лечения больных традиционным методом в ближайшие сроки

|

Сроки наблюдения |

Кол-во больных |

Показатели |

|||

|

ГИ |

ПИ |

Проба Кулаженко (сек) |

Глубина пародонтального кармана (мм) |

||

|

До лечения |

23 |

2,8 ± 0,2 |

3,2 ± 0,2 |

15 ± 0,2 |

5,2 ± 0,2 |

|

3 процедуры |

23 |

2,4 ± 0,1 |

2,7 ± 0,4 |

21 ± 0,3* |

4,2 ± 0,2* |

|

12 процедур |

20 |

2,0 ± 0,4 |

1,9 ± 0,7 |

33 ± 0,3** |

3,4 ± 0,3** |

Примечание. *, ** – разница статически значима в сравнении до лечения (р < 0,001).

В целом у 57,7 % больных ремиссия была достигнута на 12 посещение. Улучшились показатели ГИ, ПИ, пробы Кулаженко, уменьшилась глубина пародонтальных карманов (табл. 3). В целом по данной группе исследования ремиссия заболевания была достигнута у 23 пациентов (90,2 %). Клинико-рентгенологическое обследование 20 пациентов традиционной группы показало: через 6 месяцев у 40 % имелись минерализованные зубные отложения, дискомфорт, кровоточивость десен и ноющие боли отмечали 35 %. Через 12 месяцев после лечения выявлено увеличение показателей ГИ и ПИ 60 % случаев (табл. 4).

Таблица 4

Отдаленные результаты лечения больных I группы

|

Сроки наблюдения |

Кол-во больных |

Показатели |

|||

|

ГИ |

ПИ |

Проба Кулаженко (сек) |

Глубина пародонтального кармана (мм) |

||

|

До лечения |

26 |

2,8 ± 0,5 |

3,2 ± 0,1 |

15 ± 0,3 |

5,2 ± 0,1 |

|

6 месяцев |

20 |

1,2 ± 0,1* |

1,4 ± 0,3* |

25 ± 0,5* |

3,2 ± 0,2* |

|

12 месяцев |

20 |

1,4 ± 0,1** |

1,6 ± 0,1** |

20 ± 0,3** |

3,6 ± 0,2** |

Примечание. *, ** – разница статически значима в сравнении до лечения (р < 0,01).

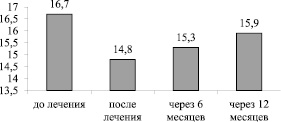

Рис. 1. Динамика показателей эхоостеометрии у пациентов 1 группы

Рентгенологические данные через 6 месяцев выявили стабилизацию процесса, контуры резорбированных перегородок приобрели более четкие очертания. Через 12 месяцев жалобы отсутствовали, данные рентгенограммы не улучшились. Информативными в этой связи являются данные эхоостеометрии (рис. 1).

Анализ данных эхоостеометрии показал: через 6 месяцев после проведенной терапии отмечалось достоверное увеличение плотности костной ткани до 15,3 ± 0,4 мкс против 16,7 ± 0,64 мкс. А к 12 мес. наметилась тенденция к ухудшению этого показателя – 15, 9 ± 0,3.

Таким образом, после проведенного лечения с применением «Мараславина» ремиссия достигнута в 90,2 % случаях, через 6 месяцев – 88,4 %, а через 12 месяцев – 80,4 %.

Изучена эффективность использования аппликаций «Антоксида» в комплексной терапии у 24 пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом. Жалобы при поступлении: кровоточивость десен – 58,3 %, неприятный запах из рта – 50 %, зуд и ноющие боли – 29,1 %, подвижность зубов II–III степени – 62,5 %. Минерализованные зубные отложения обнаружены у 100 %, глубина пародонтальных карманов – 6,1 ± 0,6 мм. Значения ГИ колебались в пределах 3,4 ± 0,56 баллов и определялись как «неудовлетворительные», ПИ составил 3,6 ± 0,32. Проба Кулаженко была достоверно уменьшена до 20 ± 0,3 секунд.

Рентгенологический анализ определил неравномерную атрофию и снижение высоты межальвеолярных перегородок в среднем на 1/3 с преобладанием горизонтального типа резорбции, отмечались признаки остеопороза и очаговой крупнозернистой резорбции. Эхоостеометрия определила снижение плотности костной ткани до 17,3 ± 0,34 мкс.

С целью изучения антибактериальных свойств «Антоксида» были проведены микробиологические исследования бактерицидных свойств пасты в отношении пародонтопатогенной микрофлоры зубодесневых карманов. В качестве тест-культуры были использованы Staphylococcus aureus, Escherihia coli, Pseudomonas aeroginosa, Candida albicans, выделенные у больных (табл. 5).

Таблица 5

Микрофлора пародонтальных карманов до и после применения «Антоксида»

|

№ п/п |

Выделенная микрофлора |

Количество проб |

Число штампов |

|||

|

До лечения |

После лечения |

|||||

|

Абс. |

(М ± m) % |

Абс. |

(М ± m) % |

|||

|

1 |

Staphylococcus aureus |

24 |

6 |

24 ± 0,2 |

– |

– |

|

2 |

Staphylococcus epidermidis |

24 |

5 |

20 ± 0,2 |

– |

– |

|

3 |

Streptococcus pyogenes |

24 |

3 |

12 ± 0,4 |

1 |

4,2 ± 0,1* |

|

4 |

Streptococcus viridans |

24 |

1 |

4 ± 0,1 |

– |

– |

|

5 |

Escherihia coli |

24 |

6 |

24 ± 0,1 |

– |

– |

|

6 |

Candida albicans |

24 |

4 |

16 ± 0,2 |

1 |

4,2 ± 0,2* |

|

Всего |

24 |

25 |

– |

2 |

– |

|

Примечание. * – разница статически значима (р < 0,001).

Таблица 6

Бактерицидная активность «Антоксида» в отношении пародонтопатогенных штаммов микроорганизмов

|

Исследуемый материал |

Цельный |

Разведения |

Физиологический раствор (контроль) |

|

|

1:2 |

1:4 |

|||

|

Staphylococcos aureus |

0 |

0 |

0 |

Сплошной рост |

|

Escherihia coli |

0 |

0 |

0 |

Сплошной рост |

|

Pseudomonas aeruginosa |

0 |

0 |

0 |

Сплошной рост |

|

Candida albicans |

0 |

0 |

Единичн. |

Сплошной рост |

Результаты исследования показали, что после применения «Антоксида» методом аппликаций обнаружены единичные колонии и их количество уменьшилось в 3 раза, а грибов рода Candida – в 4 раза (табл. 6).

Так, минимальная ингибирующая концентрация (МИК) «Антоксида» составила 50 %, но в связи с тем, что микрофлора пародонтальных карманов весьма вариабельна, «Антоксид» следует использовать в чистом виде без разведения. На курс лечения пациентов 2 группы в течение 20–25 дней уходило 10–12 процедур, купирование клинических симптомов выявлено через 3 сеанса. В динамике через 3, а еще нагляднее через 7 сеансов улучшились показатели ИГ, ПИ, пробы Кулаженко и уменьшение глубины пародонтального кармана (табл. 7).

Таблица 7

Результаты лечения больных 2 группы в ближайшие сроки

|

Сроки наблюдения |

Кол-во больных |

Показатели |

|||

|

ГИ |

ПИ |

Проба Кулаженко (сек) |

Глубина пародонтального кармана (мм) |

||

|

До лечения |

24 |

3,4 ± 0,6 |

3,6 ± 0,3 |

20 ± 0,3 |

6,1 ± 0,6 |

|

Через 3 процедуры |

24 |

2,0 ± 0,2* |

1,8 ± 0,3* |

25 ± 0,3* |

3,9 ± 0,1* |

|

Через 10 процедур |

20 |

1,2 ± 0,1** |

1,6 ± 0,1** |

40 ± 0,3** |

3,0 ± 0,4** |

Примечание. *, ** – разница статически значима в сравнении до лечения (р < 0,05).

Ближайшие результаты исследования пациентов 2 группы свидетельствуют об относительной нормализации клинических показателей в более короткие сроки: ремиссия наступала на 10 сутки и достигала 94,7 % против ремиссии на 12 сутки в I группе исследования. Отдаленные результаты проведенного лечения учитывались через 6 и 12 месяцев. Обследование 19 пациентов 2 группы наблюдения показало, что у 5 пациентов (26,3 %) появились мягкие и твердые зубодесневые отложения, отмечался дискомфорт и другие симптомы обострения хронического генерализованного пародонтита. В целом через 6 месяцев используемые клинические показатели были в пределах нормы (табл. 8).

Таблица 8

Результаты лечения больных 2 группы в отдаленные сроки

|

Сроки наблюдения |

Кол-во больных |

Показатели |

|||

|

ГИ |

ПИ |

Проба Кулаженко (сек) |

Глубина пародонтального кармана (мм) |

||

|

До лечения |

24 |

3,4 ± 0,6 |

3,6 ± 0,3 |

20 ± 0,3 |

6,1 ± 0,6 |

|

6 месяцев |

19 |

1,3 ± 0,2* |

1,2 ± 0,2* |

43 ± 0,1* |

3,0 ± 0,5* |

|

12 месяцев |

19 |

1,4 ± 0,2** |

1,3 ± 0,2** |

48 ± 0,4** |

2,6 ± 0,5** |

Примечание. *, ** – разница статически значима в сравнении до лечения (р < 0,05).

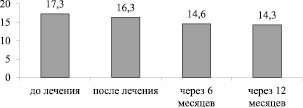

Ремиссия во 2 группе через 6 месяцев составила 89,8 %, через 12 месяцев – 89,9 %. Данные эхоостеометрии свидетельствовали об уплотнении костной ткани через 6 месяцев (14,6 ± 0,23 мкс) и стабилизации показателей эхоостеометрии через 12 месяцев (14,3 ± 0,5 мкс) (рис. 2).

Рис. 2. Динамика показателей эхоостеометрии у пациентов 2 группы

Рентгенологически через 6 месяцев у большинства пациентов наблюдалась стойкая стабилизация патологического процесса, о чем свидетельствуют видимые уплотнения контуров межзубных перегородок и более четкие их очертания. Через 12 месяцев рентгенологические показатели оставались в пределах допустимой нормы (без признаков резорбции).

Исследование ближайших и отдаленных результатов лечения 22 больных с хроническим генерализованным пародонтитом средней степени тяжести выполнено с использованием ультрафонофореза «Антоксида». Изучение клинических индексов показывает на значительный патологический процесс и неудовлетворительное состояние гигиены полости рта: ГИ составил 3,7 ± 0,44 балла, ПИ был 3,9 ± 0,12 балла, глубина пародонтального кармана – 5,7 ± 0,5 мм, достоверное снижение времени образования гематомы – 18 ± 0,11 секунды. Рентгенологические данные показывают появление крупнопетлистой структуры кости, резорбцию костной ткани межальвеолярных перегородок зуба и неравномерную атрофию кости у зубов разных групп. Показатели эхоостеометрии свидетельствовали о снижении плотности костной ткани и увеличении по сравнению с нормой показателей эхоостеометрии в среднем до 16,4 ± 0,5 мкс.

После купирования воспаления, проводили УФФ с «Антоксидом» по 5–7 минут на каждую челюсть, курсом 6–8 воздействий через день, после накладывали десневую твердеющую повязку «Парасепт». На 3 посещение наступало купирование пародонтального симптомокомплекса, заметная положительная динамика клинических показателей у пациентов 3 группы исследования наступала, а заметное улучшение со стабилизацией показателей наблюдалось на 7 посещение. Лечение больных пародонтитом с использованием УФФ «Антоксида» в течение 15–20 дней состояло из 7–10 процедур (для сравнения в 1 группе 20–25 дней – 12–14 процедур, во 2 группе 20–25 дней – 10–12 процедур).

Ближайшие результаты исследования (на 3 и 7 посещение): стойкая ремиссия – 96,1 %), улучшение общего самочувствия у 100 % обследуемых, лишь 9,1 % пациентов отмечают дискомфорт в полости рта, и им была рекомендована операция гингивопластика и консультация у терапевта. Данные ближайших результатов лечения больных 3 группы представлены в табл. 9.

Таблица 9

Ближайшие результаты лечения больных 3 группы исследования

|

Сроки наблюдения |

Кол-во больных |

Показатели |

|||

|

ГИ |

ПИ |

Проба Кулаженко (сек) |

Глубина пародонтального кармана (мм) |

||

|

До лечения |

22 |

3,7 ± 0,4 |

3,9 ± 0,1 |

18 ± 0,1 |

5,7 ± 0,5 |

|

3 процедуры |

22 |

1,8 ± 0,1* |

1,5 ± 0,2* |

28 ± 0,2* |

3,3 ± 0,4* |

|

10 процедур |

22 |

1,0 ± 0,2** |

1,3 ± 0,1** |

55 ± 0,3** |

1,5 ± 0,3** |

Примечание. *, ** – разница статически значима в сравнении до лечения (р < 0,05).

Анализ ближайших результатов сочетанного использования средства «Антоксид» и УФФ, выявил сокращение сроков лечения и нормализацию клинических показателей. При исследовании через 6 и 12 месяцев у 18 пациентов: не обнаружены зубные отложения, воспаление маргинальной десны в 16,7 % случаях. У большинства пациентов – 83,3 % десна имела здоровый бледно-розовый цвет (табл. 10).

Таблица 10

Показатели состояния пародонта больных 3 группы в динамике

|

Сроки наблюдения |

Кол-во больных |

Показатели |

|||

|

ГИ |

ПИ |

Проба Кулаженко (сек) |

Глубина пародонтального кармана (мм) |

||

|

До лечения |

22 |

3,7 ± 0,4 |

3,9 ± 0,1 |

18 ± 0,1 |

5,7 ± 0,5 |

|

6 месяцев |

18 |

1,2 ± 0,2* |

1,1 ± 0,4* |

55 ± 0,2* |

2,1 ± 0,1* |

|

12 месяцев |

18 |

1,2 ± 0,1** |

1,0 ± 0,2** |

50 ± 0,2** |

2,2 ± 0,2** |

Примечание. *, ** – разница статически значима в сравнении до лечения (р < 0,05).

Анализ табл. 10 показал: через 6 месяцев средняя глубина пародонтального кармана у пациентов обследуемой группы составила 2,1 ± 0,14 мм, ГИ – 1,2 ± 0,23 балла, ПИ – 1,1 ± 0,4 балла, стойкость капилляров не претерпела изменений и составила 55 ± 0,15 секунд. Через 12 месяцев вышеуказанные показатели не изменились.

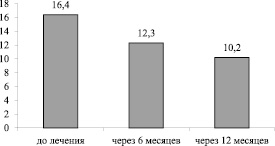

Результаты эхоостеометрии через 6 и 12 месяцев составляли 12,3 ± 0,33 мкс и 10,2 ± 0,12 мкс соответственно, что указывает на улучшение минерализации костной ткани (рис. 3).

Рис. 3. Динамика показателей эхоостеометрии у пациентов 3 группы

Рентгенологические данные в отдаленные сроки указывали на оссификацию резорбированных межальвеолярных перегородок и уплотнение их контуров. После проведенного лечения ремиссия через 6 месяцев составила 92,4 %, а через 12 месяцев показатель снизился до 90,3 %.

Таким образом, позитивные изменения состояния больных в динамике и результатов комплекса клинико-лабораторных методов исследования позволяют утверждать, что использование «Антоксида» в сочетании с ультрафонофорезом является этиопатогенетически обоснованным и эффективным компонентом системной терапии пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом средней степени тяжести. Полученные данные позволяют рекомендовать предложенный метод лечения для использования в стоматологической клинической практике.

Выводы

1. Клиническая эффективность изучаемых методов лечения оценивалась на основании анализа ближайших и отдаленных результатов клинико-рентгенологического обследования и дополнительных методов исследования. Установлено, что разработанные режимы лечебного воздействия на ткани пародонта с использованием лечебного средства «Антоксид» продемонстрировали высокую клиническую эффективность.

2. Анализ рентгенологических и эхоостеометрических данных, как наиболее информативных для определения истинного состояния тканей пародонта, достоверно выявил купирование патологического процесса после проведенного лечения.

3. Лечебный эффект «Антоксида» связан с его выраженным антиоксидантным действием, обусловленным ингибирующим действием на процессы липопереокисления в клеточных мембранах за счет повышения ферментативной системы АОЗ и увеличения общей АОА крови.