Основным сырьем для производства пива является солод, который может быть источником и благоприятной питательной средой для развития микроорганизмов [1]. Солод обсеменяется бактериями, дрожжами и плесневыми грибами. Основная часть микроорганизмов в нормальных условиях не способна развиваться в пиве. Развитие большинства бактерий и грибов подавляется одним или несколькими факторами: антимикробными свойствами хмеля; снижением рН во время брожения с 5,5–5,2 в сусле до 3,8–4,0 в пиве; образованием СО2 и анаэробными условиями; увеличением содержания этанола. Отсутствие защитных факторов приводит к предрасположенности сусла к порче. Пиво, обладающее антимикробными свойствами и низким содержанием несброженных сахаров, является относительно стабильной средой, но в анаэробных условиях некоторые микроорганизмы (молочнокислые, уксуснокислые микроорганизмы, энтеробактерии) способны развиваться на полисахаридах и других органических соединениях, оставшихся после брожения. Сильное инфицирование возможно в неохмеленном или слабоалкогольном пиве, где отсутствует один из защитных факторов, следовательно, высокая обсемененность исходного солода может быть фактором риска для готового пива.

Зерно ячменя перед проращиванием обсеменено природной микрофлорой, в ходе замачивания и проращивания зерна наблюдается рост и размножение микрофлоры, находящейся на поверхности зерна. Споры плесневых грибов прорастают, дрожжи и бактерии начинают размножаться, контаминация по сравнению с сухим ячменем может возрастать по отдельным микроорганизмам более чем в 1000 раз [2].

Развитие плесневых грибов рода Fusarium в ходе проращивания связывают с эффектом гашинга готового пива, кроме того, накопление микотоксинов, продуцируемых плесневыми грибами (зеараленона, 4-дезоксиниваленола, афлатоксинов и других), негативно влияет на здоровье человека. Реальная оценка действия микотоксинов пива на организм человека сложна, так как в процессе брожения дрожжи могут метаболизировать их в другие соединения.

Последующая сушка свежепроросшего солода приводит к снижению бактериальной обсемененности солода; так при сушке в токовой солодовне продуктами сгорания антрацита количество аэробных и грамотрицательных бактерий может быть снижено по сравнению с исходным ячменем. Более высоким, чем в ячмене до соложения, является лишь содержание молочнокислых бактерий.

Чем выше общая микробная обсемененность солода, тем больше вероятность присутствия патогенных микроорганизмов и мицеллиальных грибов, продуцирующих микотоксины.

Длительное хранение сухого солода в неблагоприятных условиях (при повышенной относительной влажности воздуха и умеренных температурах) также может влиять на содержание микроорганизмов и качество готового пива.

Затирание солода является важной стадией в производстве пива [3]. При затирании следует обеспечить возможно более полное извлечение составных веществ солода и несоложеных материалов [4], обеспечивающих нормальное протекание последующих технологических этапов и необходимые органолептические свойства готового пива. На процесс затирания влияет множество факторов: степень измельчения солода, температурный режим, рН и продолжительность процесса, минеральный состав воды, используемой для затирания, и, конечно, качество используемого солода, регламентируемого для первого класса по ГОСТ 29294-2014 «Солод пивоваренный ячменный. Технические условия». Таким образом, задачей солодоращения является получение богатого ферментами солода, относительно чистого микробиологически, с хорошим растворением содержимого зерна, а для пивоваренного солода – с минимальными потерями крахмала [5].

В данной работе провели оценку изменения обсемененности сухого солода при хранении в условиях высокой относительной влажности воздуха и влияния качества выдержанного в неблагоприятных условиях солода на приготовление сусла.

Материалы и методы исследования

Основными показателями качества солода являются влажность, экстрактивность, длительность осахаривания, которые влияют на такие характеристики сусла, как плотность, содержание экстракта, рН. Кроме того, характеристикой солода можно считать и бактериальную обсемененность, которая по литературным данным достаточно высока и находится в пределах (0,7–7,7)×106 клеток/г [2].

Неблагоприятные условия хранения трех образцов светлого ячменного солода имитировали выдержкой дробленого солода в открытых банках, помещенных в эксикаторы над слоем воды, при температуре в лаборатории 18–25 °С. Продолжительность выдержки составляла до 24 суток. Пробы солода отбирали на 3, 5, 10, 15, 20 и 24 сутки хранения, проверяли их влажность и микробную обсемененность и проводили затирание солодов конгрессным методом. Для затирания использовали воду с оптимальным для перехода экстрактивных веществ солода в сусло содержанием Са2+ и Мg2+. Для этого смешивали водопроводную и дистиллированную воду так, чтобы общая жесткость воды составляла 2,9 мг-экв/л, кальциевая – 2,5 мг-экв/л, магниевая – 0,4 мг-экв/л [6]. После проведения затирания определяли пикнометрически плотность сусла, полученного фильтрованием затора, и рассчитывали экстрактивность на воздушно-сухое и сухое вещество солода; также оценивали рН, содержание общего и восстанавливающих сахаров, микробиологическую обсемененность сусла.

Оценку микробиологической обсемененности солода и сусла выполняли прямым подсчетом микробных клеток с помощью камеры Горяева. Из пробы солода готовили водную вытяжку, охлажденное фильтрованное сусло разбавляли водой и проводили подсчет микробных клеток с помощью микроскопа МИКМЕД-5.

Кроме того, для установления родовой принадлежности и общего числа остаточных микроорганизмов сусла, полученного из солода с выдержкой 10 суток при высокой влажности воздуха, проводили посев на плотную среду МПА и термостатирование в течение 72 ч с последующим подсчетом колоний.

Результаты исследования и их обсуждение

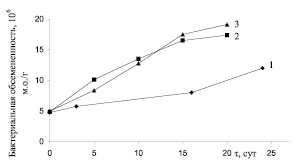

Содержание влаги в образцах ячменного солода при продолжительном хранении в условиях высокой относительной влажности воздуха (близкой к 100 %) возрастало в 3–4 раза: с 3,92–4,73 % до 14,10–17,73 %. Бактериальная обсемененность исходных образцов находилась в пределах (4,75–5,00)×106 клеток/г, в ходе хранения на 16–20 сутки она достигала (8,00–19,12)×106 клеток/г, то есть увеличивалась до 4-х раз (рис. 1).

Рис. 1. Влияние времени выдерживания в неблагоприятных условиях солода на его бактериальную обсемененность: 1 – образец I, 2 – образец II, 3 – образец III

Как следует из рис. 1, на рост обсемененности солода влияют как начальная, так и конечная влажность. Образец с меньшей влажностью содержит меньше микробов. Набор влаги объясняется гигроскопичностью образца, которая характеризуется в свою очередь гигроскопической точкой, то есть такой температурой, при которой не происходит поглощения и испарения влаги. Для образца 1 гигроскопическая точка явно ниже, чем у остальных.

Показатели качества фильтрованного сусла, приготовленного на солодах с разным сроком хранения, приведены в табл. 1 и на рис. 2.

Таблица 1

Характеристики пивного сусла

|

Продолжительность выдержки солода, сут |

Влажность солода, % |

Содержание в сусле, % |

Экстрактивность солода, % |

|||

|

экстракта |

общего сахара |

восстанавливающих сахаров |

на воздушно-сухое вещество |

на сухое вещество |

||

|

I образец |

||||||

|

0 |

4,53 |

6,498 |

4,72 |

4,48 |

55,91 |

58,56 |

|

3 |

7,10 |

6,424 |

4,79 |

3,70 |

55,41 |

57,97 |

|

16 |

14,10 |

5,754 |

4,77 |

3,99 |

49,70 |

57,86 |

|

24 |

14,71 |

5,561 |

4,86 |

4,42 |

47,97 |

56,25 |

|

II образец |

||||||

|

0 |

3, 92 |

7,748 |

5,01 |

4,93 |

67,52 |

70,27 |

|

5 |

9.19 |

7,072 |

4,90 |

4,32 |

61,58 |

67,81 |

|

10 |

12,91 |

7,011 |

4,86 |

4,20 |

61,29 |

70,37 |

|

15 |

14,47 |

6,998 |

4,20 |

3,50 |

61,28 |

71,65 |

|

20 |

17,73 |

6,572 |

4,79 |

4,48 |

57,52 |

69,92 |

|

III образец |

||||||

|

0 |

4,73 |

8,305 |

4,49 |

3,87 |

72,89 |

76,50 |

|

5 |

10,00 |

7,895 |

4,65 |

4,03 |

69,43 |

77,15 |

|

10 |

11,27 |

6,887 |

3,60 |

3,41 |

60,00 |

67,63 |

|

15 |

13,46 |

6,739 |

3,58 |

3,19 |

58,78 |

67,92 |

|

20 |

16,27 |

6,015 |

3,28 |

3,09 |

52,24 |

62,39 |

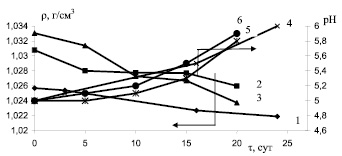

Рис. 2 наглядно доказывает, что увлажнение солода при хранении помимо образования микрофлоры вызывает уменьшение плотности сусла и, как следствие, уменьшение экстрактивности солода, что безусловно скажется на эффективности последующих стадий брожения и дображивания, а также повышает остаточное количество микроорганизмов и повышает рН сусла до 6, что в итоге может повлиять на направление брожения.

Рис. 2. Зависимость плотности (1–3) и рН сусла (4–6), полученного фильтрованием затора от продолжительности выдержки солода в неблагоприятных условиях: 1, 4 – образец I, 2, 5 – образец II, 3, 6 – образец III

Переход растворимых веществ в сусло, полученное из солодов с разным сроком выдержки при высокой влажности воздуха, в пересчете на воздушно-сухое вещество уменьшается, так как экстрактивных веществ в солоде становится меньше за счет того, что при затирании одинаковой массы солода с возрастающей влажностью уменьшается содержание сухих веществ солода. Экстрактивность солода в пересчете на сухое вещество также снижается, для первого и второго образцов незначительно, а для третьего – существенно, с 76,5 до 62,39 %. Возможно, это связано с ростом бактериальной обсемененности и использованием микроорганизмами сухих веществ солода, преимущественно переходящих в экстракт, в качестве питательной среды. Чем длительнее выдержка солода при неблагоприятных условиях, тем значительнее снижение экстрактивности в пересчете на сухое вещество. Высокая относительная влажность воздуха (практически 100 %) и температура 18–25 °С достаточно благоприятны при хранении солода для развития микроорганизмов, особенно плесневых грибов (Aspergillus, Penicillium, Fusarium), потребляющих в качестве питательных веществ прежде всего сахара и аминокислоты.

Количество общего сахара и восстанавливающих сахаров (глюкозы, мальтозы, мальтотриозы) в сусле при затирании первого образца солода практически не зависит от условий его хранения, а для второго и третьего образцов отмечается снижение как общего содержания сахаров (в том числе крахмала и декстринов), так и снижение содержания восстанавливающих сахаров. Содержание восстанавливающих сахаров составляет в среднем 90 % общего сахара.

Обсемененность образцов солода увеличивалась при хранении в 3–4 раза, последующие затирание и фильтрование затора, включающее нагрев перед фильтрованием до 78 °С, вызывают гибель части микробных клеток. В табл. 2 приведены результаты определения бактериальной обсемененности (число микроорганизмов) исходного солода и сусла после фильтрования затора.

Таблица 2

Бактериальная обсемененность солода и сусла после фильтрования

|

Время выдержки солода, сут. |

Число микроорганизмов, млн клеток/г |

Доля погибших микроорганизмов, % |

|

|

в навеске солода |

в сусле после фильтрования |

||

|

0 |

250 |

50 |

80 |

|

5 |

420 |

70 |

83 |

|

10 |

630 |

73 |

88 |

|

15 |

870 |

75 |

91 |

|

20 |

950 |

83 |

91 |

Как видно из табл. 2, общее число микроорганизмов в сусле с ростом начальной обсемененности солода также возрастает (до полутора раз относительно исходной пробы солода), а доля погибших микроорганизмов увеличивается от 80 (для исходного образца) до 91 %. Содержание микроорганизмов в сусле после фильтрования значительно и пропорционально зависит от начальной обсемененности солода. Посев пробы сусла на плотную питательную среду МПА показал, что остаточная микрофлора сусла образует округлые белые блестящие колонии с гладкой поверхностью, родовая принадлежность колоний предположительно микрококки.

Выводы

Таким образом, хранение солода при неблагоприятных условиях (в условиях повышенной влажности и умеренных температур) негативно сказывается на процессе переработки солода и качестве готового продукта. Чем продолжительнее срок хранения солода, тем существеннее снижение экстрактивности и содержания сахаров в сусле и выше бактериальная обсемененность сусла, в том числе и вероятность развития микрофлоры, опасной для здоровья человека.