В определенных условиях твердые тела, так и горные породы, под нагрузкой не разрушаются, и это свойство твердых материалов именуется прочностью. Предел прочности при сжатии и растяжении, величины сопротивления сдвигу (угол внутреннего трения, коэффициент внутреннего трения, сила сцепления) являются основными характеристиками прочности горных пород. Показатели механических свойств часто используются как сравнительные показатели крепости горных пород в области инженерной геологии при решении ряда геологических и механических задач [1, 2].

Под прочностью при одноосном сжатии для горных пород понимается постоянная величина. Но, как показывают опыты, метод определения прочности зависит от многих параметров (размеров исследуемых образцов – отношения высоты к диаметру h/d, скорости нагpyжения, жесткости установки и т.д.). Следовательно, нужно создать постоянство условий исследования. Сопоставимые результаты для разных горных пород можно получить только при одинаковых условиях [3].

Целью исследования является определение точных и сопоставимых данных показателей прочностных свойств для исследуемых горных пород.

Метод определения прочности при одноосном сжатии

При лабораторных испытаниях для определения прочности при одноосном сжатии использовали известный стандартный метод (ГОСТ 21153.2-84). Этот способ предназначен для определения характеристик горных пород применительно к расчетам планирования горных работ, а также для проведения научно-исследовательских и сравнительных испытаний. Для определения прочностных свойств горных пород были использованы горные породы золоторудного месторождения Ширальджин (Таласская область) отобранные из горных выработок, гранит и метасоматит (место отбора пробы – рассечка 3/2; с интервалом отбора ПК 1 + 4,6 м и ПК 4 + 1,0 м). Из этих горных пород были изготовлены образцы цилиндрической формы. Образцы для проведения испытаний изготовлены из кернов, их торцевые поверхности отшлифованы на специальном шлифовальном станке. Параметры исследуемых образцов соответствуют стандарту и отвечают следующим требованиям: разность между диаметрами торцевых поверхностей не более 1,0 мм; торцевые поверхности образца параллельны друг другу и плоские; боковые поверхности перпендикулярны, отклонение от перпендикулярности составляет не более 0,5 мм.

Экспериментальное исследование горных пород выполнялись в постоянных условиях при помощи гидравлического пресса ЦДМ-100 (рис. 1).

Рис. 1. Оборудование (пресс ЦДМ-100) для исследования образцов горных пород на одноосное сжатие

Образцы устанавливались между плитами пресса, и на плоские торцы образца было оказано давление стальными плитами. В соответствии с требованием ГОСТа, при проведении эксперимента скорость нагружения поддерживалась постоянно до разрушения образца и составляла от 0,1 до 0,5 МПа·с-1. После разрушения образца записывали максимальные величины силы, зафиксированные на силоизмерителе. Чтобы определить значения предела прочности при одноосном сжатии, для каждого исследуемого образца использовали следующую формулу:

где Pmax – максимальная разрушающая сила, зафиксированная на силоизмерителе; S – площадь поперечного сечения образца [4–6].

Результаты экспериментальных исследований

Лабораторные исследования по определению прочности при одноосном сжатии образцов горных пород показали, что характер разрушения образцов гранита и метасоматита динамический, иногда при разрушении образовались традиционные конусы.

В табл. 1 показаны результаты определения прочностных свойств горных пород при одноосном сжатии.

Таблица 1

Результаты определения прочности при одноосном сжатии для образцов правильной формы гранита и метасоматита

|

№ п/п |

Название горной породы |

№ образца |

Высота/ диаметр образца, мм |

Площадь поперечного сечения образца, см2 |

Разрушающая нагрузка, кг |

Предел прочности на одноосное сжатие, МПа |

Примечание |

|

1 |

Гранит |

1 |

72,5/45,5х41 |

18,66 |

14 600 |

76,7 |

|

|

2 |

71,7/29,3х42 |

12,31 |

12 600 |

100,4 |

|||

|

3 |

61,7/32,4х48,5 |

15,71 |

6700 |

41,8 |

трещина |

||

|

4 |

60/38,5х60,5 |

23,39 |

20 000 |

84,2 |

|||

|

2 |

Метасоматит |

1 |

58/34,8 |

9,31 |

7000 |

73,7 |

|

|

2 |

51,2/34,8 |

9,31 |

6 100 |

64,2 |

Метод определения прочности при одноосном растяжении

Прямые и косвенные методы применяются для определения прочности образцов при растяжении. Все эти методы рассчитаны для определения предела прочности твердых материалов и горных пород при одноосном растяжении по поперечному сечению образца. С помощью этих методов (непосредственным разрывом, круглых пластинок кольцевым штампом центральным изгибом, полых образцов под давлением изнутри, плиты и диски) можно исследовать образцы из минералов, горных пород различных форм и размеров [7–9].

Среди косвенных методов для определения предела прочности горных пород при растяжении в лабораторных исследованиях масштабно используется Бразильский метод (ГОСТ 21153.3-85) [10, 11].

Для определения прочностных свойств с помощью Бразильского метода применяются образцы цилиндрической формы. Образцы цилиндрической формы из твердых материалов (горных пород) загружаются в устройство при продольном растяжении. Приложенную перпендикулярно к образцу максимальную разрушающую силу можно определить в приборе. Растягивающие напряжения, которые возникают в образце под действием разрушающей силы, приводят к разрушению испытываемых образцов [12].

При исследовании применяли Бразильский метод для образцов из горных пород золоторудного месторождения Ширальджин (Таласская область), гранита и метасоматита.

Лабораторные исследования проводили в испытательной машине-пресса ЦДМ-30 (рис. 2 и 3).

Рис. 2. Установка (пресс ЦДМ-30) для испытания образцов горных пород на одноосное растяжение (Бразильский метод)

Рис. 3. Образец горной породы до разрушения

Образец из исследуемых горных пород устанавливали между плоскими шлифованными стальными плитами так, что ось его была параллельна плоскостям пресса, и прикладывали силу. Скорость нагружения выбиралась в зависимости от прочностных свойств исследуемых горных пород и поддерживалась постоянно до разрушения. При проведении опыта для образцов из гранита и метасоматита скорость нагружения изменяли в пределах 0,1–0,3 МПа/с. После разрушения образца устанавливали нагрузку, соответствующую разрушению. Затем определяли размеры разрушения образцов по длине l и диаметру d в двух направлениях.

Предел прочности при растяжении определили по следующей формуле, используя экспериментально полученные данные:

где S – площадь поверхности разрушенного образца (раскола), F – максимальная разрушающая сила при нагружении.

После определения прочностных характеристик при сжатии и растяжении применяли теорию прочности Мора. С ее помощью можно определить следующие прочностные свойства: сцепление, угол внутреннего трения, а также сопротивление горных пород к сдвигу, сжатию и растяжению.

Разрушение образцов происходит под действием разрушающих и сжимающих нагрузок. При этом исследуемые образцы находятся под углом к оси главного напряжения. Главное напряжение определяется по следующей формуле как сумма силы сцепления, равному нормальному напряжению и умноженному на коэффициент внутреннего трения:

.

.

При условии f = tgφ можно получить следующее равенство:

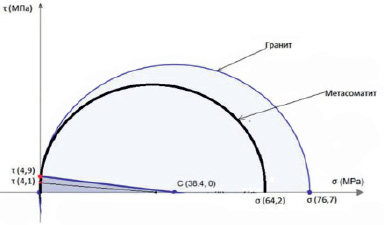

По теории Мора также можно графически изображать зависимость сцепления и угла внутреннего трения. В случае, когда строит круги Мора с помощью прочностей на одноосное сжатие и растяжение, сцепление и угол внутреннего трения можно вычислить по формулам [13]:

С помощью указанных формул определялись показатель сцепления и угол внутреннего трения.

Результаты экспериментального определения прочности исследуемых горных пород при одноосном растяжении

При испытании разрушение исследуемых образцов на одноосное растяжение, в основном, происходило по плоскостям продольного сечения образцов. Образцы раскалывались по-разному, виды наиболее характерных разрушений образцов из гранита и метасоматита представлены на рис. 4.

Рис. 4. Виды разрушения образцов горных пород по Бразильскому методу при одноосном растяжении

Таблица 2

Результаты определения прочности при одноосном растяжении образцов горных пород правильной цилиндрической формы (Бразильский метод), сцепления и угла внутреннего трения

|

№ п/п |

Название горной породы |

№ образца |

Диаметр / высота образца, мм |

Площадь раскола образца, см2 |

Разрушающая нагрузка, кг |

Предел прочности на одноосное растяжение, МПа |

Сцепление, МПа |

Угол внутреннего трения, градус |

|

1 |

Гранит |

1 |

35/33 |

11,55 |

900 |

4,9 |

9,7 |

61 |

|

2 |

39,5/20 |

7,9 |

1170 |

9,3 |

15,2 |

56 |

||

|

2 |

Метасоматит |

1 |

35/39 |

13,65 |

960 |

4,4 |

9,0 |

62 |

|

2 |

35/49 |

17,15 |

2040 |

7,4 |

11,6 |

55 |

||

|

3 |

35/35 |

12,25 |

600 |

3,0 |

7,0 |

65 |

||

|

4 |

35/46 |

16,1 |

1050 |

4,1 |

8,1 |

61 |

Значения сцепления и угла внутреннего трения для образцов исследуемых горных пород правильной цилиндрической формы приведены в табл. 2.

По результатам определения прочности при одноосном сжатии и растяжении для исследуемых горных пород построены круги Мора (рис. 5).

Рис. 5. Круги Мора для гранита и метасоматита

Выводы

В данной работе исследовались образцы метасоматита и гранита, для которых были определены прочностные свойства и деформационные характеристики. По деформационным характеристикам средние значения модуля упругости, модуля объемной упругости, модуля сдвига для метасоматита составили 1,8х104 МПа; 1,02х104 МПа; 0,76х104 Мпа соответственно и гранита 1,8х104 МПа; 1,08х104 МПа; 0,75х104Мпа соответственно. Средние значения прочности цилиндрических образцов при одноосном сжатии для гранита находились в пределах от 60 до 200 МПа, для метасоматитов – от 61 до 70 МПа. Граниты и метасоматиты разрушались при больших нагрузках, характер разрушения некоторых образцов – динамический. Установлено, что пределы прочности на одноосное сжатие и растяжение, а также сцепление изменяются прямо пропорционально друг другу. Это свидетельствует о том, что тангенс угла внутреннего трения не изменяется, т.е. постоянен.