Патологические неонатальные желтухи характеризуются повышением уровня билирубина выше физиологических норм, что может привести к токсическому влиянию на головной мозг [1–3]. У недоношенных детей более высокий риск тяжелой желтухи с билирубин-индуцированной нейротоксичностью, чем у доношенных детей, обусловлен повышенной выработкой билирубина, морфофункциональной незрелостью печени при поглощении и конъюгации билирубина и повышенной энтерогепатической циркуляции билирубина из-за незрелости кишечника и отсроченного энтерального кормления [4, 5]. Риск тяжелой желтухи и нейротоксичности НБ у недоношенных детей выше, чем у доношенных новорожденных [6, 7]. Исследование различий течения патологической гипербилирубинемии среди доношенных и недоношенных детей началось сравнительно недавно [8]. Переход на критерии живорожденности ВОЗ, повышение перинатальной заболеваемости и смертности в Кыргызстане обусловливает актуальность исследования патологических неонатальных желтух.

Цель исследования: изучить клинико-лабораторные особенности течения неонатальных патологических желтух у недоношенных и доношенных детей для расширения и усовершенствования лечебно-профилактических программ.

Материалы и методы исследования

Объектом исследования явились новорожденные с патологической желтухой, которые были разделены на группы: 1-я группа – недоношенные новорожденные (198 детей), 2-я группа – доношенные новорожденные (205 детей).

Оценка тяжести состояния в клинике проводилась по изменению показателей билирубина (зона нормального уровня билирубина, зона показания к фототерапии, зона показаний к заменному переливанию крови) в соответствии с номограммой Бутани в различные сроки гестации до 14 дней. После двух недель предлагается подразделение желтух по уровню общего билирубина на 3 степени тяжести: 1 степень (до 80 мкмоль/л), 2 степень (от 80 до 300 мкмоль/л) и 3 степень (более 300 мкмоль/л). Клинико-лабораторные показатели проявления желтухи оценивались по шкале Крамера, уровню ретикулоцитов, гемоглобина, билирубина сыворотки крови. Определение уровня билирубина также проводилось с помощью транскутанной билирубинометрии аппаратом Билитест-2000. Диагностика внутриутробных инфекций (ВПГ, ЦМВ, хламидии, микоплазмы, токсоплазмы, краснухи) проводилась с помощью ИФА. Все данные, полученные в ходе исследования, были статистически обработаны с помощью прикладного пакета SPSS 16.0. Достоверными результатами считаются при показателе р < 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

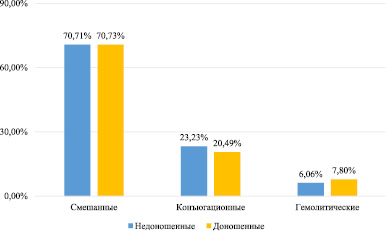

При анализе структуры установлено преобладание (77,07 %, р < 0,001), желтух смешанного генеза. Далее следуют желтухи конъюгационного и гемолитического генеза (рис. 1).

Рис. 1. Структура неонатальных желтух

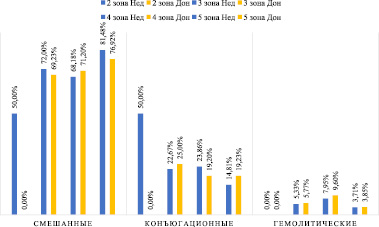

Анализ тяжести гипербилирубинемии по шкале Крамера определил, что как у недоношенных, так и у доношенных детей преобладают р < 0,001) желтухи смешанного генеза (рис. 2).

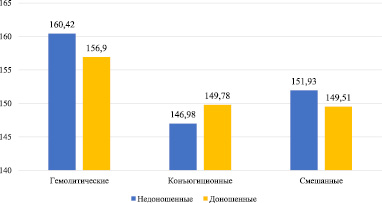

При анализе периферической крови установлено, что уровень гемоглобина в крови у недоношенных и доношенных детей не превышает возрастных нормативов (р > 0,05) при желтухах различного генеза (рис. 3).

Рис. 2. Оценка по шкале Крамера тяжести желтух у больных детей

Рис. 3. Уровень гемоглобина в крови у детей

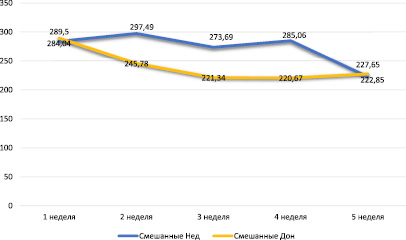

Поскольку в структуре неонатальных патологических желтух преобладают желтухи смешанного генеза (71,07 %, р < 0,001), нами проведен анализ динамики непрямого билирубина у доношенных и недоношенных детей в первые пять недель жизни. У недоношенных детей идет рост НБ на первой (р < 0,05) и второй (р < 0,01) неделях жизни. Далее идет достоверное (р < 0,05) снижение вплоть до пятой недели. Иная динамика НБ у доношенных детей. С первой по пятую неделю жизни идет динамичное снижение (табл. 1).

Таблица 1

Динамика НБ при желтухах смешанного генеза

|

НБ (мкмоль/л) |

Недоношенные |

Доношенные |

|

1-я неделя |

284,04 ± 13,57* |

289,5+13,3** |

|

2-я неделя |

297,49 ± 15,05** |

245,78+13,84* |

|

3-я неделя |

273,69 ± 13,87* |

221,34 ± 13,7 |

|

4-я неделя |

285,06 ± 18,15* |

220,67 ± 11,3 |

|

5-я неделя |

222,85 ± 12,25 |

227,65 ± 7,85 |

Примечание. * – р < 0,05; ** – р < 0,01; *** – р < 0,001.

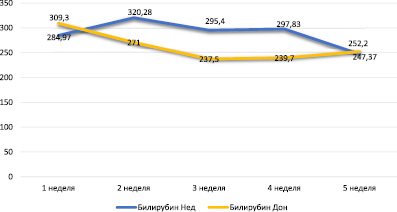

При сравнительном анализе непрямой гипербилирубинемии между группами установлено достоверное (р < 0,05) преобладание НБ у недоношенных детей практически во все недели наблюдения, особенно на 2-й неделе (р < 0,01) жизни. (рис. 4).

Рис. 4. Динамика НБ в крови больных детей

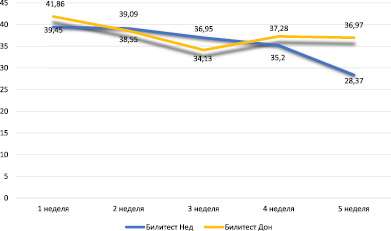

При анализе динамики показателей ОБ у детей при желтухах смешанного генеза двумя методами исследования установлена идентичная динамика: у недоношенных детей достоверный рост (р < 0,01) на второй неделе жизни, со снижением (р < 0,05) в каждую последующую неделю. У доношенных детей на протяжении всего срока наблюдения отмечается значительное стабильное (от р < 0,01 до р < 0,05) снижение ОБ (табл. 2).

Таблица 2

Динамика сывороточного билирубина и показателей билитеста при желтухах смешанного генеза

|

Группа |

Недоношенные |

Доношенные |

||

|

ОБ |

В крови мкмоль/л |

Билитест ЕД |

В крови мкмоль/л |

Билитест ЕД |

|

1-я неделя |

284,97 ± 13,1 |

39,45 + 1,55 |

309,3 ± 14,1** |

41,86 + 1,29 |

|

2-я неделя |

320,28 ± 12,59** |

39,09 + 2,27 |

271,0 ± 13,0* |

38,55 + 0,97 |

|

3-я неделя |

295,4 ± 14,17* |

36,95 + 2,58 |

295,4 ± 14,17** |

34,13 + 1,49 |

|

4-я неделя |

297,83 ± 18,43* |

35,2 + 2,59 |

237,5 ± 13,59 |

37,28 + 0,85 |

|

5-я неделя |

247,37 ± 12,47 |

28,37 + 1,78 |

252,2 ± 6,3 |

36,97 + 0,76* |

Примечание. * – р < 0,05; ** – р < 0,01; *** – р < 0,001.

При сравнительном анализе методов биохимического определения ОБ в крови и транскутанной билирубинометрии динамика показателей практически идентична (рис. 5, 6).

Рис. 5. Динамика ОБ в крови больных детей

Рис. 6. Динамика ОБ при транскутанной билирубинометрии у больных детей

Следовательно, особенностью затяжных неонатальных желтух является гипербилирубинемия за счет его непрямой фракции, более выраженная у недоношенных детей. Выявлены достоверные различия в динамике затяжных неонатальных желтух у недоношенных и доношенных детей. У недоношенных детей после двухнедельного роста (р < 0,01) отмечается снижение (р < 0,05) в каждую последующую неделю. У доношенных детей в динамике отмечается стабильное (от р < 0,01 до р < 0,05) снижение ОБ на протяжении всего срока наблюдения. Установлена идентичность показателей билирубинометрии биохимическим и транскутанным методами, что является основой для ориентировочного контроля над динамикой затяжных неонатальных желтух на всех этапах наблюдения за больными детьми.

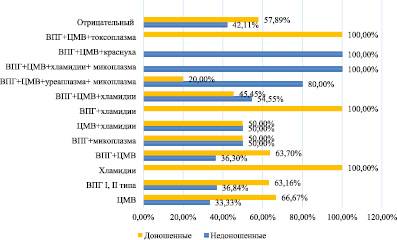

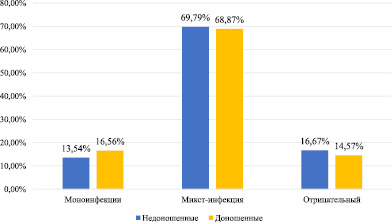

При анализе обследования на ВУИ: ВПГ, ЦМВ, хламидии, микоплазмы, уреоплазмы и микст-инфекции (247 больных). Положительный результат выявлен у 209 (91,67 %, р < 0,001) детей. По группам с высокой степенью достоверности (р < 0,001) преобладает микст-инфекция, в большинстве случаев сочетания ВПГ и ЦМВ (р < 0,001). Моноинфекции представлены ЦМВ и ВПГ практически в равных соотношениях (р > 0,05) в целом и по группам (рис. 7).

Рис. 7. Этиоструктура ВУИ у больных

Рис. 8. Соотношение структуры ВУИ в группах

При сравнительном анализе установлено, что моноинфекция между основными группами отмечается практически в равных соотношениях (р > 0,05), а микст-инфекции достоверно (р < 0,05) преобладают в группе недоношенных детей. Отсутствие ВУИ в 2 раза чаще наблюдается у доношенных детей (рис. 8).

Заключение

Особенностью структуры неонатальных патологических желтух является преобладание желтух смешанного генеза. В этиологии ВУИ достоверно чаще отмечаются микст-инфекции с выраженным полиморфизмом у недоношенных детей. Уровень гемоглобина и количество эритроцитов наблюдались в равных соотношениях при желтухах различного генеза у доношенных и недоношенных детей. Исследования позволяют констатировать, что у всех больных отмечаются достоверно высокие показатели общего билирубина и его непрямой фракции при желтухах различного генеза, более выраженные у недоношенных детей. В практической медицине идентичные показатели билирубинометрии позволяют рекомендовать более доступный, щадящий и безопасный метод транскутанной билирубинометрии.