Введение

Одним из наиболее распространенных заболеваний влагалища является бактериальный вагиноз (БВ). В соответствии с клиническими протоколами по диагностике и лечению заболеваний, которые сопровождаются патологическими выделениями из половых путей женщин, под термином «бактериальный вагиноз» понимают клинический полимикробный невоспалительный синдром, возникающий в результате замены нормальной микробиоты влагалища на большое количество многочисленных видов облигатных и факультативных анаэробных микроорганизмов, таких как Bacteroides/Prevotella spp., Mobiluncus spp., Veillonella spp., G. vaginalis и др. Существует мнение, что БВ – самостоятельная нозологическая форма заболевания [1, с. 10]. Однако в настоящее время исследования свидетельствуют о высоком уровне провоспалительных цитокинов во влагалищном секрете пациенток с БВ, что дает основание для отказа от термина «невоспалительный» по отношению к БВ, а отсутствие лейкоцитарной реакции объясняется продукцией гарднереллами сиалидаз, которые препятствуют миграции лейкоцитов к очагу воспаления и способствуют уклонению от иммунного ответа хозяина [2, 3].

Распространенность БВ неоднозначна. Согласно современным зарубежным публикациям, БВ имеет общую распространенность от 23 до 29% в европейской популяции (у беременных – от 7 до 22%) [2, 4]. В настоящее время отмечается высокая частота рецидивов БВ, которые достигают 80% в течение 1 года [2, 5]. Сведения о заболеваемости БВ российских женщин в статистических отчетах Минздрава России и научных публикациях не обнаружены.

Коронавирусы могут вызывать у людей заболевания различной степени тяжести: от обычных простудных до более тяжелых состояний, в том числе пневмонии, при которой требуются антибактериальные препараты [2, 6]. При среднетяжелых (пневмония без дыхательной недостаточности), тяжелых (пневмония с развитием дыхательной недостаточности или появлением инфильтратов в легких в виде «матового стекла») и очень тяжелых (критическая) формах (пневмония, сепсис, септический шок, полиорганная недостаточность) COVID-19 нельзя обойтись без назначения массивной антибактериальной терапии, а это, в свою очередь, обусловливает риск развития дисбиотических процессов, в том числе и бактериального вагиноза, у женщин репродуктивного возраста.

Цель работы заключалась в определении факторов, влияющих на время манифестации бактериального вагиноза у женщин репродуктивного возраста после перенесенного COVID-19.

Материалы и методы исследования

В рамках данного исследования был проведен рандомизированный анализ данных анкетирования 127 пациенток с бактериальным вагинозом. Впервые, не опираясь ни на какие исследования, всем пациенткам, болеющим бактериальным вагинозом, после перенесенной коронавирусной инфекции была проведена этиотропная (антибактериальная) терапия с помощью комплексного препарата широкого спектра действия с антибактериальным, противогрибковым и противовоспалительным эффектами по 1 вагинальной таблетке 1 раз в сутки на ночь продолжительностью 10 дней. Кроме того, в I группе использовали препарат Суперлимф в дозе 25 ЕД вагинально ежедневно, всего 10 введений, во II группе – Суперлимф в дозе 10 ЕД вагинально ежедневно, на курс 20 введений [4]. По результатам оценки наиболее часто встречающихся анамнестических факторов женщины были распределены на 2 группы: 100 пациенток с бактериальным вагинозом, имевших в анамнезе коронавирусную инфекцию (группа сравнения) и 27 пациенток, которые болели бактериальным вагинозом без предшествующего COVID-19 (контрольная группа). Основным критерием включения в данное исследование являлся подтвержденный клинически (критерии Амсель) и лабораторно диагноз БВ. Возраст пациенток, участвующих в исследовании, колебался от 19 до 33 лет, средний возраст соответствовал 28 годам. На основании анкетирования для построения прогнозной модели применяли регрессионный анализ. С помощью критерия Стьюдента были выделены статистически значимые переменные и построена линейная функция. Метод описательной статистики использовали для обобщения и описания основных характеристик данных. При построении прогностической модели учитывались 16 факторов – возраст, образование, ИМТ, возраст начала половой жизни, вид контрацепции, частота половых контактов в неделю, количество половых партнеров, виды сексуальных контактов, соматическая патология в анамнезе, патология щитовидной железы, оперативные вмешательства, перенесенные гинекологические заболевания, возраст менархе, условия жизни, физические нагрузки, число простудных заболеваний в год.

Все пациенты подписывали информированное согласие на участие в исследовании.

Результаты исследования и их обсуждение

При анализе социальных характеристик обследуемых авторы отметили, что 47,4% пациенток имели высшее образование, 18,2% – среднее и 19,7% – среднее специальное образование. У 14,6% пациенток неполное высшее образование. Возраст начала половой жизни оценивался по группам: <14, от 14 до 16 и 18 лет и старше. Большая часть пациенток (64,6%) начала половую жизнь в возрасте старше 18 лет, треть– в возрасте от 14 до 16 лет, и только 1,6% – в возрасте менее 14 лет. Основным способом предохранения являлся прерванный половой акт – 34,6%. Менее распространены барьерная контрацепция (29,9%) и КОК (24,4%). Внутриматочную контрацепцию используют 11% женщин в этой группе. Частота половых контактов в группе обследуемых до двух раз в неделю – у 32,3% обследуемых, нерегулярно и реже одного раза – у 29,1% и 22% соответственно, и у 16,54% – один раз в неделю. Количество половых партнеров в целом (последовательно) 2 или 3 у пациенток встречаются примерно с одинаковой частотой (30%, 71%, 26% и 26,8% соответственно). У 10,24% пациенток было 4 партнера и у 6,3% – 5 партнеров. Соматическую патологию в анамнезе имеют 73,2% пациенток. Наиболее распространенными явились заболевания почек и мочевыводящих путей (26,8%), хронический тонзиллит (18,1%) и заболевания системы пищеварения (12,6%). Ожирение встречалось у 7,9% пациенток. У 14,2% пациенток диагностированы патология щитовидной железой: в 6,3% случаев это гипотиреоз, в 3,2% – гипертиреоз и высокие АТПО. Оперативные вмешательства в анамнезе выявлены у 22,8% пациенток: аппендэктомия (3,9%), односторонняя цистэктомия (2,4%), около 2% – гистероскопия и полипэктомия, 1% – левосторонняя тубэктомия в сочетании с гистероскопией. Отягощенный гинекологический анамнез имеют 47% пациенток, наиболее часто – кандидозный вульвовагинит (13,39%) и аднексит (9,45%). Бактериальный вагиноз в прошлом был у 7,87%, эндометриоз – у 5,51% пациенток. У обследуемых женщин преобладает сидячая работа (965,4%), гораздо реже встречается работа, сопряженная со статичным вертикальным положением тела (19,7%). Все пациентки каждый год имели простудные заболевания в среднем 2 раза (45,7%) и 3 раза (22,8%). Часто болеющими (более 4 раз) оказались 19% обследуемых. При анализе данных была выдвинута гипотеза, что сочетание факторов может влиять на время манифестации бактериального вагиноза. Бактериальный вагиноз у женщин с коронавирусной инфекцией манифестировал в срок от 0 до 14 недель. Большинство заболевших обратились в срок от 2 до 4 недель после COVID-19 (41%), в срок от 4 до 6 недель – 18%, от 6 до 8 недель – 20%, от 8 до 10 недель – 13%, в 14 недель – 1% случаев бактериального вагиноза.

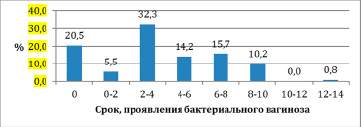

Интересным оказался факт распределения пациенток в зависимости от ИМТ по срокам манифестации бактериального вагиноза (рисунок).

Исследование проводилось с учетом вышеперечисленных 16 факторов. По имеющимся статистическим данным регрессионным методом построена прогностическая модель. Вид модели – линейная без свободного члена, что позволяет точнее учесть влияние включенных факторных переменных.

Результаты регрессионного анализа группы из 127 человек получились следующими: значение коэффициента при переменной «Группа Covid» – 2,6; значение коэффициента при переменной «Количество половых партнеров» – 0,1; коэффициент множественной корреляции – 0,92; коэффициент детерминации – 0,85; критерий Фишера – 362,2; критерий Фишера крит. – 3,1; критерий Стьюдента для коэффициента при переменной «Группа Covid» – 14,2; критерий Стьюдента для коэффициента при переменной «Количество половых партнеров» – 2,2; критерий Стьюдента крит. – 1,98; нижняя граница доверительного интервала для переменной «Группа Covid» – 2,3; верхняя граница доверительного интервала для переменной «Группа Covid» – 3; нижняя граница доверительного интервала для переменной «Количество половых партнеров» – 0; верхняя граница доверительного интервала для переменной «Количество половых партнеров» – 0,3.

Доля пациенток с разными значениями ИМТ по срокам проявления БВ после COVID-19 в группе 127 человек, где % – доля пациенток, у которых бактериальный вагиноз проявился на определенном сроке после COVID-19, 0 – этот срок ставили пациенткам, не болевшим COVID-19

Прогностически важными для расчета времени манифестации бактериального вагиноза явились факт перенесенного ковида и количество половых партнеров:

y=2,6×a+0,1×d,

где у – время, через которое развился бактериальный вагиноз, a – факт перенесенного COVID-19 (1 – переболели COVID-19, 0 – не болели COVID-19), d – количество половых партнеров.

Коэффициенты модели показывают влияние переменных на результат. Факт заболевания COVID-19 является наиболее существенным фактором – коэффициент при переменной COVID-19, показывающий влияние переменной на результат, равен 2,6 и является наибольшим в модели. Качество построенной прогнозной модели подтверждено рядом показателей. Коэффициент детерминации модели равен 0,86. Это означает, что изменения факторов, включенных в модель, на 86% определяют изменение времени заболевания бактериальным вагинозом после перенесенного COVID-19. Значимость включенных в модель переменных подтверждается критерием Стьюдента. Для оценки значимости расчетное значение Стьюдента каждого коэффициента регрессии сравнивалось с критическим значением. В итоговой модели каждый коэффициент регрессии ta=14,2, td=2,2, больше критического tкр=1,98. С учетом того, что факт перенесенного COVID-19 являлся наиболее значимым фактором, была построена прогностическая модель для оценивания вероятного срока заболевания бактериальным вагинозом в группе пациенток, перенесших COVID-19. Так как обследовалась только группа женщин, перенесших коронавирусную инфекцию, то состав модели закономерно изменился. В результате регрессионного анализа в состав прогностической модели из 16 факторов значимыми оказались следующие факторы: количество половых партнеров, индекс массы тела:

y = 0,08b+0,35d,

где y – срок заболевания бактериальным вагинозом после COVID-19 (неделя), b – ИМТ (индекс массы тела), d – количество половых партнеров.

Модель оценивает срок, в течение которого после заболевания новой коронавирусной инфекцией проявится бактериальный вагиноз, в неделях. Результат моделирования, как и в первой таблице, выражен в числовых значениях, которые выражают номер интервала. Между сроком заболевания бактериальным вагинозом после COVID-19 и индексом массы тела существует положительная корреляционная связь. При увеличении ИМТ на 1 единицу время манифестации бактериального вагиноза после COVID-19 увеличивается. Такая же тенденция прослеживается при увеличении количества половых партнеров. Модель построена с точностью 95%, что означает, что ошибка прогноза не более 5%. Коэффициент детерминации равен 0,86. Это означает, что изменение значений факторных переменных, включенных в модель, обусловливает изменения срока заболевания бактериальным вагинозом на 86%. Критическое значение критерия Стьюдента равно 1,98. Расчетные значения критерия Стьюдента по всем коэффициентам по модулю больше критического tb=2,8, td=3,7, соответственно, коэффициенты значимы. Доверительные интервалы демонстрируют небольшую величину дисперсии и остаются в пределах одного знака. Таким образом, авторы видят, что у наибольшего количества пациенток с ИМТ в пределах нормы бактериальный вагиноз проявился в интервале от 2 до 8 недель. При этом у 40% пациенток бактериальный вагиноз проявился в срок от 2 до 4 недель.

Ряд авторов (Т.В. Честнова, А.В. Марийко, А.А. Руднев) свидетельствуют, что длительное самостоятельное применение антибактериальных и противогрибковых препаратов, бесконтрольное использование антибактериальных местных средств для санации влагалища, частая смена половых партнеров, игнорирование средств защиты являются одними из самых значимых факторов развития заболевания [7]. P. Hay доказал наличие достоверной причинно-следственной связи между рецидивами БВ и незащищенными половыми контактами с частой сменой полового партнера или использованием нетрадиционных форм сексуальных отношений [8]. Также факторами риска развития бактериального вагиноза Paulette Bagnall и Denise Rizzolo считают частое необоснованное применение тампонов и прокладок, ослабление иммунитета, нарушение гормонального баланса (стресс, авитаминоз) [9]. Использование внутриматочных контрацептивов, несоблюдение личной гигиены (нерегулярная смена белья и редкие водные процедуры) значительно повышают вероятность развития БВ. Одним из факторов, способствующих развитию БВ, является дисбактериоз кишечника, что доказывается в исследовании E.M. Garcia, V. Kraskauskiene, J.E. Koblinski [10]. В исследовании авторы выяснили, что на время манифестации бактериального вагиноза основное влияние оказывают следующие факторы: перенесенная коронавирусная инфекция, ИМТ и количество половых партнеров, что подтверждается регрессионным анализом. Прогнозирование сроков манифестации бактериального вагиноза после перенесенной коронавирусной инфекции позволит проводить профилактические мероприятия и предотвращать развитие данного гинекологического заболевания.

Заключение

Впервые примененный при лечении бактериального вагиноза после перенесенной инфекции COVID-19 препарат Суперлимф показал свою эффективность. Авторы на основании данного исследования сделали вывод, что показанием для лечения бактериального вагиноза, вызванного коронавирусной инфекцией, одновременно с этиотропной терапией является локальное иммуномодулирующее средство, содержащее экзогенные цитокины, действующие на рецидивирующие сочетанные вирусно-бактериальные инфекции влагалища, которые сопровождаются нарушением баланса про- и противовоспалительных цитокинов. Бактериальный вагиноз является крайне многогранным и сложным заболеванием влагалища. Пандемия коронавирусной инфекции поставила перед медицинским сообществом глобальные задачи в борьбе с осложнениями и реабилитацией постковидных проявлений. На данный момент во множестве работ рассмотрена акушерская патология, связанная с COVID-19. Исследования, посвященные прогнозированию акушерско-гинекологических заболеваний, позволят своевременно проводить превентивные мероприятия и избегать хронизации процесса.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.