Введение

Выгорание – это психический синдром, включающий эмоциональное истощение и снижение личных достижений, возникающий среди людей из определенного окружения [1]. Синдром эмоционального выгорания у студентов-медиков проявляется во внутренних и внешних изменениях. К внешнему фактору относятся социально-психологические особенности деятельности и учебной среды, большой объем учебного материала, адаптация, восприятие ситуаций во время практики. К внутренним факторам относятся повышенное восприятие и эмпатия, что связано со спецификой профессии [2].

Цель исследования – оценить эмоциональное выгорание студентов-медиков, обучающихся на разных факультетах.

Материалы и методы исследования

В опросе «Подвержены ли Вы риску эмоционального выгорания» приняли участие 456 чел., из них 228 девушек и 228 юношей – студентов первого и второго курсов лечебного, стоматологического и педиатрического факультетов КемГМУ.

Студентам нужно было внимательно прочитать вопросы анкеты и выбрать один вариант ответа, который они посчитают наиболее подходящим:

1. +2 – всегда или обычно так;

2. +1 – иногда случается;

3. 0 – не уверен в ответе;

4. -1 – бывает редко;

5. -2 – нет, никогда.

С учетом знака«+» или«-» подсчитывается сумма баллов.

Если сумма получилась меньше или равна 0, у студента нет эмоционального выгорания.

Результат от 0 до +10 – студент находится в группе риска. Необходимо предпринять профилактические меры: больше общаться со своими друзьями, вводить полезные привычки, стараться отдыхать и по возможности добавлять разнообразие в свою работу.

Результат от +11 до +20 – свидетельствует о проявлении эмоционального выгорания, следует уделить внимание своему образу жизни. Постарайтесь оценить, почему результат получился именно такой и что можно предпринять, чтобы изменить ситуацию. Может помочь чтение книг по психологии или, возможно, Вам потребуется консультация психолога.

Результат от +21 до +35 баллов – Вам необходима консультация специалиста по подбору оптимального режима жизни и работы. Велика вероятность того, что синдром эмоционального выгорания уже проявляется у Вас в виде плохого самочувствия.

Свыше 35 баллов – надо немедленно менять сферу деятельности, иначе это грозит Вам серьезными нарушениями вашего состояния. Консультация специалиста в данном случае обязательна [3].

Во время проведения опроса учитывались критерии: отсутствие менструации у девушек, не в период сессии, студенты не болели ОРВИ и хроническими заболеваниями, ухудшающими жизнедеятельность. 196 чел. курят сигареты (электронные сигареты), 260 чел. не курят.

Приведем пример содержания анкеты, включающей шесть заданий, разработанных в соответствии с данными требованиями:

1. Я уверен, что от меня ничего в жизни не зависит, человек – жертва обстоятельств.

1) Всегда или обычно так

2) Иногда случается

3) Не уверен в ответе

4) Бывает редко

5) Нет, никогда

2. С каждым днем учиться мне все труднее и труднее.

1) Всегда или обычно так

2) Иногда случается

3) Не уверен в ответе

4) Бывает редко

5) Нет, никогда

3. Я никак не могу сосредоточиться на важных делах.

1) Всегда или обычно так

2) Иногда случается

3) Не уверен в ответе

4) Бывает редко

5) Нет, никогда

4. Мне кажется, я теряю интерес к жизни.

1) Всегда или обычно так

2) Иногда случается

3) Не уверен в ответе

4) Бывает редко

5) Нет, никогда

5. У меня болит голова.

1) Всегда или обычно так

2) Иногда случается

3) Не уверен в ответе

4) Бывает редко

5) Нет, никогда

6. Мне трудно уснуть вечером и трудно проснуться утром.

1) Всегда или обычно так

2) Иногда случается

3) Не уверен в ответе

4) Бывает редко

5) Нет, никогда

После подсчета индивидуальных баллов была составлена сводная таблица, математическая обработка проводилась в программе Microsoft Excel.

Результаты исследования и их обсуждение

В таблице представлены средние значения по полу и факультетам. У юношей первого курса стоматологического факультета можно отметить самый низкий уровень эмоционального выгорания (-0,7 баллов), а у девушек второго курса лечебного факультета –самый высокий (9,1 баллов). Такой результат можно объяснить тем, что у разных факультетов разная программа обучения. Студенты стоматологического факультета получают образование в течение пяти лет, студенты педиатрического и лечебного факультетов – шести, так как охватывают практически все направления медицины.

Уровень эмоционального выгорания (в баллах) по результатам опроса среди юношей и девушек первого и второго курсов лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов

|

Лечебный факультет |

Педиатрический факультет |

Стоматологический факультет |

||||

|

1 курс |

2 курс |

1 курс |

2 курс |

1 курс |

2 курс |

|

|

Юноши |

0,03 |

1 |

-2,5 |

1,76 |

-0,7 |

1,03 |

|

Девушки |

-0,8 |

9,1 |

2 |

5,8 |

-0,3 |

7,7 |

Источник: составлено авторами.

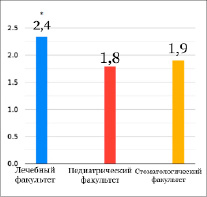

Уровень эмоционального выгорания (в баллах) студентов лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов. Примечание. * означаются достоверные отличия показателей лечебного факультета от других факультетов с р = 0,05 Источник: составлено авторами

Будущие педиатры изучают анатомию, физиологию и патологии взрослого организма и организма детей разного возраста. В работе педиатров важно отметить сложности диагностики, так как дети часто не могут описать свои симптомы, поэтому важна внимательность. На стоматологическом факультете заостряется внимание на изучении одной области человеческого тела, а студенты лечебного факультета более углубленно изучают все, что касается взрослого организма, не забывая о детском. Будущие стоматологи должны обладать развитой мелкой моторикой и быть внимательными к деталям. Особенностью педиатрического и лечебного профиля является работа с тяжелыми и умирающими пациентами, что может сказываться на психоэмоциональном состоянии будущих врачей. Стоит отметить, что программа дисциплин у разных факультетов тоже различается. У лечебного и педиатрического факультетов, в отличие от стоматологического, меньше уделено внимание практическим навыкам, но объем получаемой теоретической информации гораздо шире. Студентов педиатрического факультета с самого начала обучения настраивают на особенности детской психологии, а также психологии родителя, что значительно усложняет их практику.

Большое количество студентов медицинского вуза подвержено эмоциональному выгоранию, при этом самое благоприятное эмоциональное состояние наблюдается среди студентов педиатрического факультета, а самое неблагоприятное – у студентов лечебного факультета (рисунок).

Девушки чаще сталкиваются с эмоциональным выгоранием (3,9 балл), чем юноши (0,1 балла). Отношение юношей и девушек к учебе – сложная тема, зависящая от множества факторов, и утверждать о каких-то существенных и универсальных различиях некорректно. Однако некоторые тенденции и стереотипы существуют, хотя они не являются абсолютными и меняются со временем и в зависимости от культуры и социально-экономического контекста. Существуют стереотипы о различном стиле обучения у юношей и девушек. Например, считается, что девушки чаще используют запоминание, а юноши – понимание и анализ. Мотивация к учебе может быть различной у юношей и девушек из-за разных социальных ожиданий и ролевых моделей. Девушки могут быть более ориентированы на получение хороших оценок и соответствие ожиданиям окружающих, в то время как юноши могут быть более ориентированы на практическое применение знаний. Однако это также не является универсальным правилом. Мотивация зависит от множества факторов, включая семью, школу, личные цели и увлечения. Девушки и юноши по-разному выстраивают отношения с преподавателями. Девушки могут быть более склонны к сотрудничеству, участвовать в дискуссиях, задавать вопросы, в то время как юноши могут быть более независимы в своем обучении [4].

Уровень самооценки может влиять на отношение к учебе. Студенты с высокой самооценкой верят в свою способность успешно справляться с учебными задачами. Они считают себя способными к обучению, что повышает их уверенность в достижении поставленных целей. Люди с высокой самооценкой лучше переносят критику, так как не воспринимают ее как личное оскорбление, они анализируют критику конструктивно и используют ее для улучшения своих знаний и навыков.

Низкая самооценка порождает сомнения в своей способности успешно учиться. Такие студенты могут считать себя недостаточно умными или талантливыми, что снижает их веру в возможность достижения успеха. Неуверенность в себе приводит к пассивному участию в учебном процессе. Студенты могут препятствовать своему успеху, например, пропуская занятия или не готовясь к экзаменам, так как считают, что все равно не смогут добиться хороших результатов [5].

На вопрос «Мне трудно уснуть вечером и трудно проснуться утром» девушки чаще юношей отвечали «всегда или обычно так» (75 % девушек и 52 % юношей). На вопрос «Меня все время что-то тревожит» девушки чаще юношей выбирали ответ «Всегда или обычно так» (66 % девушек и 43 % юношей). Это можно объяснить повышенным чувством ответственности у девушек. Различия между процентами не так велики, и это подтверждается тем, что в университете, в отличие от школы, юноши лучше преуспевают по учебной программе.

Эмоционального выгорания можно избежать, для этого существует множество доступных способов. Например, обычный уход за собой, включающий в себя достаточный сон, регулярные физические нагрузки, медитации, прогулки на свежем воздухе и время для восстановления сил, позволит снизить уровень стресса в повседневности [6]. Студенты-медики должны активно обращаться за поддержкой к друзьям, родственникам, наставникам, преподавателям или специалистам в области психического здоровья, если чувствуют в этом необходимость, не боясь просить о помощи. Эффективное распределение времени и расстановка приоритетов помогут студентам избежать чувства перегруженности. С этой целью можно использовать ежедневники, разделение больших задач на мелкие, различные приложения для тайм-менеджмента, дневники, составление расписания и т.д. Исследования показывают, что внедрение программ психологического консультирования и наставничества со стороны преподавателей и студентов является важным шагом в предотвращении синдрома эмоционального выгорания [7]. Рекомендации Роспотребнадзора по вопросам эмоционального выгорания и его профилактики подчеркивают важность системной помощи. Следует учитывать, что поддержка студентов и медицинских работников с синдромом эмоционального выгорания может оказываться не только профессионалами (психологами, социологами, специалистами по реабилитации и др.), но и самими студентами, имеющими навыки самопомощи, которые также играют значительную роль [8]. В комплекс таких навыков может входить самоанализ, определение триггеров и разработка стратегий борьбы с ними.

Заключение

Выявлено, что студенты второго курса лечебного факультета более подвержены эмоциональному выгоранию, чем студенты педиатрического и стоматологического факультетов первого и второго курсов соответственно. У юношей менее выражены симптомы эмоционального выгорания, чем у девушек (на всех факультетах).