Введение

Актуальность проблемы, связанной с заболеваниями придаточных пазух носа и осложнениями риногенного генеза в виде распространения в параорбитальные клетчатки, не исчерпывает значимость своевременной диагностики и тактики ведения пациента, что связано с близостью локализации данных анатомических структур [1]. Риногенные внутриорбитальные осложнения, в свою очередь, характеризуются внезапным ухудшением общего состояния пациента и опасностью возникновения летального исхода. Согласно научным данным, в последние годы отмечается значительное увеличение их числа, что обусловлено агрессивностью микрофлоры, а также ведущей ролью возбудителей в развитии острых и обострений хронических синуситов вирусной природы [2]. Внедрение в клиническую практику и доступность таких методов диагностики, как компьютерная и магнитно-резонансная томография, позволяют своевременно выявлять различные патологии околоносовых пазух и их осложнения [3]. На основании этого за последние десятилетия частота выявления риносинусогенных орбитальных осложнений, как гнойных, так и негнойных, снизилась и составляет от 0,1 до 0,6%. Характер течения патологического процесса в глазницах при синусите может варьироваться. В случае обострения хронической формы или острого процесса возможно развитие воспалительного отека клетчатки глазницы, вероятно вызванного нарушением венозного оттока. Такие проявления, как правило, купируются посредством рациональной противовоспалительной и антибактериальной терапии. Орбитальные осложнения сопровождаются характерными общими и локальными симптомами, выраженность которых определяется особенностями патологического процесса в пазухах, видом осложнения и его локализацией в орбите. Наименее выраженная симптоматика наблюдается при периостите орбиты, тогда как тяжесть состояния увеличивается с прогрессированием процесса, что приводит к формированию инфильтрата в глазнице, субпериостального и ретробульбарного абсцессов, а также флегмоны орбиты. Поскольку диагностика данной патологии относится к сфере компетенции не только оториноларинголога, но и невролога, нейрохирурга и офтальмолога, комплексное обследование и совместное ведение пациента специалистами различных областей медицины мо0гут способствовать благоприятному исходу [4, 5].

В нормальном состоянии, даже при развитии выраженного гнойного воспалительного процесса в пазухе, костные стенки синуса препятствуют его распространению за пределы пораженной области. Разрушение стенок синуса вследствие воспалительных изменений при хронических синуситах, а в редких случаях – при острых, способствует контактному распространению инфекции. Также возможен гематогенный механизм, связанный с развитием флебитов лицевых, решетчатых и глазничных вен [6].

Анатомо-топографические особенности расположения орбитальных вен предрасполагают к возникновению флебита, что объясняется их близостью к околоносовым пазухам, наличием естественных отверстий и щелей в области орбиты, тонкими костными стенками, разветвленной сосудистой сетью, спецификой строения венозной системы головы и шеи, отсутствием клапанов и прямым соединением с венозными синусами мозга. Эти анатомические и физиологические факторы способствуют развитию как внутриорбитальных, так и внутричерепных осложнений.

При выявлении патологических изменений в окологлазничной области, таких как субпериостальный абсцесс, флегмона орбиты или отек глазницы, обязательно проводится рентгенологическая диагностика околоносовых пазух. Это обусловлено тем, что в 60–80% случаев основной причиной проникновения инфекции в глазницу являются воспалительные процессы в соседних структурах, особенно в носовой полости и околоносовых пазухах.

При орбитальных осложнениях, таких как реактивный отек орбитальной клетчатки, диффузное асептическое воспаление тканей глазницы и остеопериостит, возникающих в результате острого синусита и протекающих без образования гноя, применяется консервативная терапия. Она включает санацию посредством пункции и эффективного дренирования содержимого из пораженных пазух, а также проведение соответствующего курса антибиотикотерапии в оптимальных дозировках. Для эмпирической антибиотикотерапии необходимы данные о возбудителях данной нозологии, так как микрофлора является основным фактором, определяющим течение воспалительного процесса, прогноз и лечение. В большинстве случаев синуситы развиваются на фоне острых респираторных вирусных инфекций, сопровождающихся возникновением острого воспаления или обострением хронических патологий околоносовых пазух, а также присоединением бактериальной флоры. Вторичный этиологический фактор воспалительного отека обусловлен теми же микроорганизмами, что и при синуситах, – Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, а в отдельных случаях встречается Staphylococcus aureus [6, 7].

Поэтому антибиотиком для терапии можно назначить ингибитор-защищенные антибиотики пенициллинового ряда или же цефалоспорины 2–4-го поколений. По научным данным, в большинстве случаев при тромбозах синусов выявляется S.aureus.

При рецидивирующих течениях синуситов и негнойных формах орбитальных осложнений также возможен периодический курс антибиотикотерапии с дренированием пораженной пазухи; в случае частых рецидивов, если не отмечается заметное улучшение, тактико-техническим решением является хирургический метод лечения.

Целью исследования явилось продемонстрировать наблюдения бессимптомного и фульминантого проявления синуситов с внезапной клиникой внутриорбитальных осложнений.

Материалы и методы исследования

В качестве демонстрации клинического примера приводится случай собственного практического наблюдения успешного лечения острого гнойного гемисинусита распространения воспалительного процесса из полости околоносовых пазух в орбитальную клетчатку.

Результаты исследования и их обсуждение

Под наблюдением находился пациент женского пола А., 16 лет, с жалобами на головную боль, покраснение, опущение и припухлость верхнего века левого глаза, полное сужение глазной щели. По данным анамнеза больного беспокоила головная боль нестерпимого характера в течение 2 дней, на следующий день утром появилась припухлость левого глаза, пациент полностью не мог открыть левый глаз. В течение суток отмечает прогрессирующие отек и выбухание параорбитальной области слева. Ни с чем не связывает свое данное состояние, при детальном опросе жалоб на выделения из носа не было, также заложенность носа отрицает. Обратился к офтальмологу по месту жительства, был направлен на стационарное лечение в отделение микрохирургии глаза № 1 Национального госпиталя при МЗ КР, пациент был осмотрен дежурным врачом и госпитализирован в отделение с предварительным диагнозом «флегмона орбиты слева». В процессе обследования с целью выявления первичного очага выполнена рентгенография придаточных пазух носа в двух проекциях, которая показала выраженное снижение пневматизации левой лобной пазухи и клеток решетчатого лабиринта. Пациент осмотрен оториноларингологом, после чего был направлен в ЛОР-отделение для дальнейшей диагностики и лечения.

Общий анализ крови указывает на воспалительный процесс: лейкоцитоз до 18,3×109/л, нейтрофилез, скорость оседания эритроцитов (СОЭ) – 40 мм/ч. Показатели биохимического анализа крови находились в пределах нормы.

При внешнем осмотре левый глаз был полностью сомкнут, верхнее и нижнее веки выраженно отечны, покрасневшие, глазная щель закрыта и большим усилием удавалось приоткрыть ее максимально на 0,2 см. При этом имелась жалоба на распирающую боль в глубине орбиты; подвижность глазного яблока во всех направлениях сохранена (рис. 1).

Пальпация области околоносовых пазух не вызывала болевых ощущений, однако при простукивании наблюдалась болезненность в проекции лобной пазухи слева. При эндоскопическом исследовании носоглотки были выявлены умеренная гиперемия и отечность слизистой левой половины носовой полости, а также небольшое количество слизисто-гнойного секрета в общем и среднем носовых ходах. Носовая перегородка расположена по средней линии. Глотка и уши без видимых патологических изменений. Менингеальные симптомы отсутствуют.

Рис. 1. Состояние глазной щели в 1-е сутки поступления в стационар

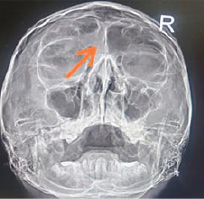

Рис. 2. Рентген придаточных пазух носа в прямой проекции

Обзорная рентгенография придаточных пазух носа показала выраженное снижение воздушности левой лобной пазухи в прямой проекции (рис. 2), а также уровень жидкости, обнаруженный в боковой проекции (рис. 3). Вероятно, именно этот фактор способствовал развитию флебита вены орбиты вследствие блока и распространения воспалительного процесса в ее полость.

Рис. 3. Рентген придаточных пазух носа в боковой проекции

Пациенту женского пола было предложена операция: трепанопункция лобной пазухи. Был получен отказ, в связи с чем было решено применить тактику ведения консервативной терапии в динамике. Согласно практическим данным авторов, детям, имеющим воспалительную патологию околоносовых пазух, при наличии реактивного отека век и клетчатки орбиты в первые дни назначается системная антибактериальная, протеолитическая, антикоагулянтная и топическая сосудосуживающая терапия.

В качестве эмпирической антибиотикотерапии был назначен сультамп (ампициллин + сульбактам). Средняя продолжительность антибиотикотерапии составила 10 дней. Также из антикоагулянтов назначен фраксипарин 0,3 х 2 раза в день в течение 7 дней. Для разжижения гнойного секрета и усиления мукоцилиарного клиренса из ферментных препаратов назначают синупрет по 2 капсулы 3 раза в день в течение 20 дней, а также АЦЦ в дозировке 600 мг по 1 таблетке 1 раз в сутки на протяжении 10 дней. Топическую терапию осуществляли с помощью ксилометазолина, а после его введения проводили промывание полости носа по методу Проетца физиологическим раствором. Также проводили анемизацию слизистой оболочки полости носа 0,18%-ным раствором адреналина каждые 2 часа с целью создания оттока крови из пазухи.

Рис. 4. Состояние глазной щели на 3-и сутки пребывания в стационаре

На фоне проводимой комплексной терапии наблюдалась положительная динамика: на 3-и сутки лечения пациент слегка начал открывать глаз (рис. 4), а также субъективно отмечал уменьшение ощущения тяжести в области левого глаза, снижение интенсивности боли в глубине орбиты.

Локально: при пальпации придаточных пазух носа боль не отмечалась, при перкуссии отмечается чувствительность в области левой лобной пазухи. При эндоскопии носоглотки: отек слизистой оболочки полости носа значительно уменьшился, свободного отделяемого в полости носа нет.

Рис. 5. Состояние глазной щели на 7-е сутки

Пациент получал лечение в течение 2 недель, постепенно отек глаз спал, слизистая полости носа на момент выписки слегка гиперемирована, не отечна, носовые ходы широкие, патологического отделяемого нет. Пациента выписали домой из отделения в удовлетворительном состоянии. Хронология отражена в рисунках (рис. 1, 4, 5, 6).

Рис. 6. Состояние глазной щели на 11-е сутки

На приведенном выше клиническом примере был рассмотрен случай риносинусогенного флебита вен левой орбиты, возникшего вследствие разрушения стенок лобной пазухи на фоне слабо выраженного воспалительного процесса в ее полости. В связи с этим авторы сочли целесообразным представить в данной работе некоторые сведения о проблеме внутричерепных осложнений, так как в последние годы взгляды на механизмы развития этого заболевания, а также подходы к его терапии существенно изменились [2, 3].

Заключение

Анализируя данный случай, можно сделать заключение, что важны дифференцированный подход, а также точная идентификация при диагностике воспалительных процессов орбитальной клетчатки с учетом анатомической взаимосвязи клетчаточных пространств.