Введение

Обучение обращению с огнестрельным оружием требует не только отработки технических навыков, но и учета индивидуальных психофизиологических особенностей обучаемого, таких как уровень стресса, внимание, эмоциональная устойчивость и скорость принятия решений в нестабильных условиях [1; 2]. Традиционные методы подготовки, как правило, основаны на стандартизированных программах и не обеспечивают должной гибкости в учете индивидуальных различий, что может снижать общую эффективность обучения.

Одним из перспективных направлений повышения качества подготовки является использование интеллектуальных систем [3, с. 13], способных анализировать широкий спектр входных данных и адаптировать процесс обучения под конкретного пользователя [4; 5]. В рамках данного исследования рассматривается применение экспертно-консультативной системы на основе нечеткой логики [6; 7], которая позволяет обрабатывать как количественные, так и качественные параметры, включая психофизиологические характеристики обучающихся и параметры тренировочных сценариев различной сложности [8].

Работа посвящена разработке модели прогнозирования эффективности обучения в интеллектуальном тренажере для работы с огнестрельным оружием. Такая модель учитывает индивидуальные особенности обучаемого и сценарные факторы, обеспечивая обоснованные рекомендации по адаптации учебного процесса и повышению его результативности [9; 10].

Цель исследования – разработать и протестировать модель прогнозирования эффективности обучения в интеллектуальном тренажере с учетом психофизиологических и сценарных факторов с применением экспертно-консультативной системы на базе нечеткой логики.

Материалы и методы исследования

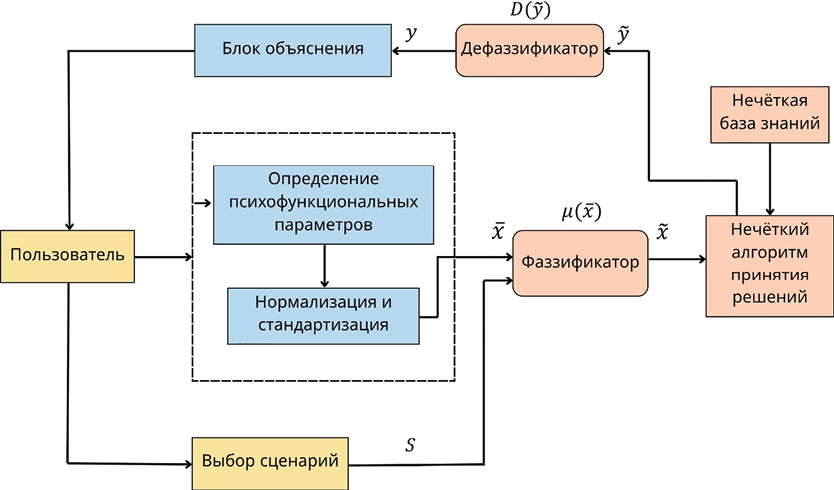

Экспертно-консультативная система с применением нечеткой логики является ядром интеллектуального тренажера. На рис. 1 представлена разработанная авторами структурно-функциональная схема экспертной системы.

В рамках интеллектуальной модели, направленной на адаптацию процесса обучения к индивидуальным особенностям, особое значение приобретает вектор психофизиологических параметров, обозначаемый как X = (x1, x2, x3, x4), где каждая компонента отражает ключевые характеристики текущего функционального состояния пользователя:

− x1 – уровень стресса (С), как интегральный показатель эмоционального напряжения и реактивности нервной системы;

− x2 – работоспособность (Р), отражающая общий психофизиологический ресурс, включающий в себя показатели внимания, устойчивости к утомлению и когнитивной активности;

− x3 – вегетативный баланс (ВБ), определяющий соотношение активности симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы и характеризующий уровень внутренней физиологической стабильности;

− x4 – индивидуальная минута (ИМ) по методу Франца Халберга, представляющая собой субъективно-временной параметр, отражающий индивидуальные различия в ощущении и интерпретации времени, что имеет значение при управлении учебным темпом и когнитивной нагрузкой.

Рис. 1. Структурно-функциональная схема экспертной системы Источник: составлено авторами по результатам данного исследования

База нечетких знаний

|

№ |

С |

Р |

ВБ |

ИМ |

СС |

УР |

|

1 |

низкий |

высокая |

сбалансирован |

нормальная |

средняя |

высокий |

|

2 |

средняя |

средний |

сбалансирован |

нормальная |

средняя |

средний |

|

3 |

высокая |

низкая |

дисбаланс |

медленная |

высокая |

низкий |

|

4 |

высокая |

средний |

гипербаланс |

быстрая |

низкая |

высокий |

|

5 |

низкий |

средняя |

сбалансирован |

нормальная |

высокая |

средний |

|

6 |

высокая |

высокий |

гипербаланс |

быстрая |

высокая |

средний |

|

7 |

низкая |

низкий |

сбалансирован |

нормальная |

низкая |

средний |

Источник: составлено авторами на основе полученных данных в ходе исследования.

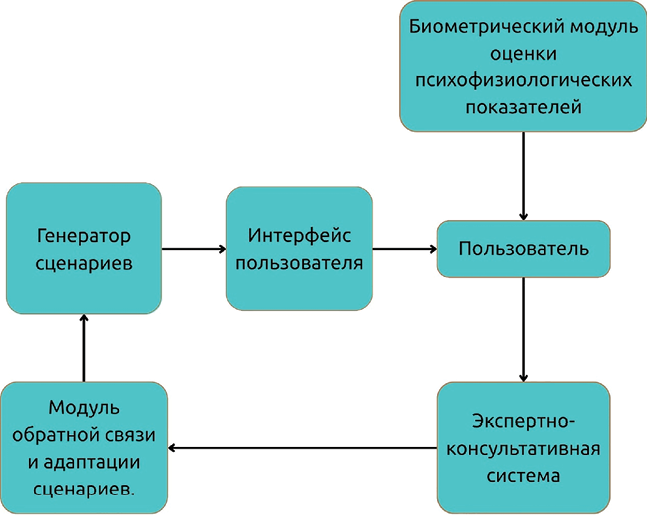

Рис. 2. Основные модули функциональной схемы интеллектуального тренажера Модули функциональной схемы интеллектуального тренажера, составленной авторами в ходе проведенного исследования

Таким образом, вектор X представляет собой обобщенную модель психофизиологического профиля обучаемого на текущий момент и используется как входной набор признаков для дальнейшего анализа и принятия решений в интеллектуальной системе. Указанные параметры определяются с использованием валидизированной психометрической методики – цветового теста Люшера [11], результаты которого проходят этап числовой калибровки и преобразования с применением специализированного алгоритма интерпретации. Это позволяет обеспечить сопоставимость данных между пользователями и их динамическую отслеживаемость в процессе обучения.

Совместно с номинальной величиной уровня сложности сценария (СС) в диапазоне от 1 до 3 данные психофизиологические показатели подаются на вход фаззификационного блока интеллектуальной системы. Основной функцией данного блока является преобразование количественных входных параметров в соответствующие лингвистические переменные, формализованные с применением нечетких множеств, что позволяет учитывать как индивидуальные особенности пользователя, так и структурную неопределенность входной информации.

Такой подход обеспечивает возможность гибкого моделирования сложных взаимосвязей между внутренним состоянием обучаемого и внешними условиями обучения, создавая базу для адаптивного управления процессом обучения с учетом когнитивно-психофизиологических характеристик субъекта.

В таблице представлены примеры правил из базы знаний. Общая база содержит 81 нечеткое правило, каждое из которых разработано и утверждено экспертами в данной предметной области на основе их профессионального опыта и анализа практических данных.

Использовался алгоритм Мамдани для вывода результата и дефаззификации с центроидным методом [12; 13. с. 217].

Полученное нечеткое множество по выходу преобразуется в числовое значение – уровень результата (УР) обучения – агрегированная функция принадлежности выходного значения.

Блок объяснения выполняет ключевую функцию интерпретации и обоснования полученных прогнозных решений, формируемых на основе нечеткой логики. Его задача заключается в предоставлении пользователю развернутых пояснений, отражающих причинно-следственные связи между входными психофизиологическими параметрами, условиями сценария и итоговым выводом системы. Благодаря использованию базы нечетких знаний данный модуль обеспечивает прозрачность логических рассуждений, тем самым повышая доверие к интеллектуальной системе и ее адаптивным рекомендациям.

На рис. 2 показаны основные модули интеллектуального тренажера, разработанного авторами данной статьи, включающие следующие компоненты:

− генератор сценариев с параметрами сложности (уровень задач, временные ограничения, наличие отвлекающих факторов);

− биометрический модуль оценки психофизиологических показателей;

− экспертно-консультативная система на основе нечеткой логики для прогнозирования эффективности обучения;

− модуль обратной связи и адаптации сценариев.

Результаты исследования и их обсуждение

Анализ психофизиологических данных и показателей выполнения заданий выявил ключевые факторы, существенно влияющие на эффективность обучения в интеллектуальной тренажерной системе. Среди психофизиологических показателей наибольшую корреляцию с успешностью выполнения задач продемонстрировали работоспособность и вегетативный баланс. Участники с более высоким уровнем работоспособности и сбалансированной вегетативной нервной системой показали значительно лучшие результаты при выполнении сложных сценариев, связанных с обращением с огнестрельным оружием.

Уровень стресса выступил важным фактором, модифицирующим результаты обучения. Умеренный стресс способствовал повышению концентрации и вовлеченности, тогда как чрезмерный стресс негативно сказывался на точности и скорости реакции. Эти результаты согласуются с законом Йеркса – Додсона [14; 15], который описывает оптимальный уровень возбуждения для достижения максимальной производительности. Параметр индивидуальной минуты, отражающий базовую физиологическую вариабельность, также позволил получить ценные данные о специфике адаптации обучающихся и их устойчивости к усталости.

Сложность заданий варьировалась в рамках интеллектуального тренажера, и результаты показали, что адаптивная подстройка уровня сложности сценариев значительно улучшает усвоение материала и перенос навыков. При использовании прогностической модели, которая в реальном времени корректировала параметры тренировки на основе психофизиологической обратной связи, обучающиеся демонстрировали более высокую скорость освоения навыков и общую успешность по сравнению с контрольной группой без адаптации.

Применение нечеткой логики для построения модели позволило эффективно интегрировать разнородные данные и учитывать неопределенность и вариабельность физиологических реакций человека. Такой подход обеспечил более точное прогнозирование эффективности обучения по сравнению с традиционными линейными моделями. Валидизация модели с использованием методов кросс-валидации показала точность выше 85 %, что подтверждает ее устойчивость и применимость в реальных условиях тренировки.

Учет как физиологических, так и сценарных факторов позволяет реализовать динамическую персонализацию тренировочного процесса. Такая адаптивность особенно важна при подготовке по обращению с огнестрельным оружием, где критически важны точность и умение принимать решения в стрессовых ситуациях. Модель, обеспечивая корректировку интенсивности и сложности упражнений в режиме реального времени, позволяет оптимально распределить когнитивную нагрузку и повысить эффективность усвоения навыков.

В целом проведенное исследование демонстрирует, что интеграция психофизиологического мониторинга и адаптивных алгоритмов на основе сценариев существенно повышает качество и эффективность профессиональной подготовки. В дальнейшем планируется расширить модель за счет включения дополнительных биометрических данных и применить ее в других сферах с высокими требованиями к надежности и оперативности обучения.

Выводы

1. В настоящем исследовании разработана модель прогнозирования эффективности обучения, основанная на интеграции психофизиологических параметров обучающихся и характеристик тренировочных сценариев. Такая интеграция позволяет реализовать индивидуализированный подход к подготовке, ориентированный на актуальное функциональное состояние каждого пользователя.

2. Использование экспертно-консультативной системы, функционирующей на базе нечеткой логики, обеспечило возможность комплексной обработки как количественных, так и качественных показателей. Это позволило формализовать знания экспертов и сформулировать достоверные прогнозы обучаемости в условиях неполноты и неопределенности исходной информации.

3. Результаты численного моделирования подтвердили высокую степень согласованности между предсказанным уровнем усвоения навыков и фактическими результатами обучаемых, что свидетельствует о высокой валидности и прикладной значимости предложенной модели в контексте тренажерной подготовки.

4. Внедрение разработанной модели в интеллектуальные тренажеры, ориентированные на обучение действиям с огнестрельным оружием, способствует повышению эффективности учебного процесса за счет персонализированной адаптации сценариев, учета индивидуального психофизиологического статуса и точной оценки динамики профессионального роста обучаемого.