Введение

Промышленная деятельность – один из ключевых источников загрязнения окружающей среды, оказывающий значительное воздействие как на атмосферный воздух, так и на водные ресурсы. Согласно последним оценкам, выбросы угарного газа, окислов азота, мелкодисперсных частиц и различных химических соединений с промышленных объектов продолжают расти, несмотря на ужесточение нормативных требований [1; 2]. Эффективный мониторинг этих выбросов становится необходимым не только для соблюдения санитарных норм и технических регламентов, но и в рамках общей стратегии устойчивого развития и промышленной безопасности [3; 4].

Классические методы экологического контроля – включая линейную регрессию, методы наименьших квадратов, контрольные карты Шухарта и CUSUM – широко применяются на производстве в силу своей простоты, понятности и возможности оперативной интерпретации результатов [5; 6]. Однако такие подходы часто демонстрируют ограниченную эффективность при работе с нелинейными зависимостями, шумами в данных, а также при необходимости учитывать множество переменных одновременно [7].

С развитием технологий обработки данных и вычислительных мощностей в сферу экологического мониторинга активно внедряются методы искусственного интеллекта. Особенно перспективным направлением считается использование искусственных нейронных сетей, таких как многослойный перцептрон, рекуррентные сети с долгой краткосрочной памятью, а также гибридные архитектуры, сочетающие свёрточную и временную обработку сигналов [3; 8; 9]. Они позволяют выявлять сложные причинно-следственные связи между производственными параметрами и уровнями загрязнения, а также предсказывать потенциальные превышения нормативов задолго до их фактического наступления [4; 10].

Таким образом, сравнительный анализ классических и нейросетевых методов в задачах мониторинга выбросов в воздух и воду представляет собой актуальное научно-прикладное направление. Выполненное исследование позволяет определить границы применимости разных моделей и обосновать целесообразность перехода к гибридным интеллектуальным системам контроля в промышленной экологии.

Цель работы – определить и сравнить эффективность классических статистических методов и современных моделей искусственного интеллекта при мониторинге и прогнозировании выбросов загрязняющих веществ в промышленных условиях, а также выявить оптимальные сценарии их применения в зависимости от объёма и структуры данных.

Материалы и методы исследования

Исследование проводилось на основе синтетически сгенерированных данных, моделирующих поведение системы контроля промышленных выбросов на условном объекте тяжёлой промышленности. Временной интервал составил 90 суток, временная дискретность – 1 час, что обеспечило объём данных в 2160 точек на каждый параметр.

Основное внимание уделено показателям загрязнения воздуха (CO, NOₓ, PM) и воды (химическое потребление кислорода (ХПК), нефтепродукты, тяжёлые металлы) [11]. В рамках исследования модели сравниваются по точности, устойчивости к шуму, требуемому объёму данных и способности выявлять превышения установленных предельно допустимых концентраций (ПДК).

Выбросы разделены на две категории:

• Атмосферные загрязнители:

• CO (угарный газ),

• NOₓ (окислы азота),

• PM2.5 (взвешенные частицы ≤2.5 мкм).

• Водные загрязнители:

• химическое потребление кислорода (ХПК),

• нефтепродукты,

• ионы тяжёлых металлов (свинец, ртуть).

Дополнительно учитывались условия окружающей среды и технологические параметры: температура, влажность, производственная нагрузка, режим работы оборудования.

Данные анализировались с использованием двух принципиально разных подходов: классических статистических методов и современных нейросетевых архитектур.

1. Классические методы

• Множественная линейная регрессия

Позволяет оценивать влияние входных параметров на загрязнение, при условии линейной зависимости. Применяется для базового контроля.

• LASSO-регрессия

Регуляризованный метод с автоматическим исключением нерелевантных факторов. Устойчив к мультиколлинеарности.

• Пороговый контроль (ПДК)

Простая логика превышения граничных значений, закреплённых в нормативных документах.

• Контрольные карты Шухарта и CUSUM

Применяются для выявления статистических сдвигов во времени [8; 9].

2. Искусственные нейронные сети (ИНС)

• Многослойный перцептрон (MLP)

Использован с двумя скрытыми слоями по 128 нейронов, ReLU-активация, оптимизатор Adam. Архитектура справляется с базовыми нелинейными зависимостями.

• Рекуррентная нейронная сеть LSTM

Применялась для учёта временной структуры загрязнений, позволяет анализировать задержки и периодические колебания выбросов.

• Гибрид CNN-LSTM

Сочетает свёрточные фильтры (выделение пространственных признаков) и LSTM-блоки. Применяется при наличии взаимосвязанных параметров, таких как погодные и производственные условия [11; 12].

Однако важно отметить:

• простые модели требуют меньше данных и вычислений;

• нейросети чувствительны к переобучению и шуму;

• классические методы более прозрачны для инженеров и регуляторов.

Каждая модель проходила обучение, валидацию и тестирование по стандартной схеме:

• обучающая выборка – 70%,

• валидационная – 15%,

• тестовая – 15%.

Оценка качества осуществлялась с помощью следующих метрик:

• RMSE (среднеквадратичная ошибка) – наиболее чувствительна к пиковым выбросам;

• R² (коэффициент детерминации) – степень соответствия модели данным.

Результаты исследования и их обсуждение

В таблице показаны ключевые метрики моделей прогнозирования выбросов для наглядного их сравнения.

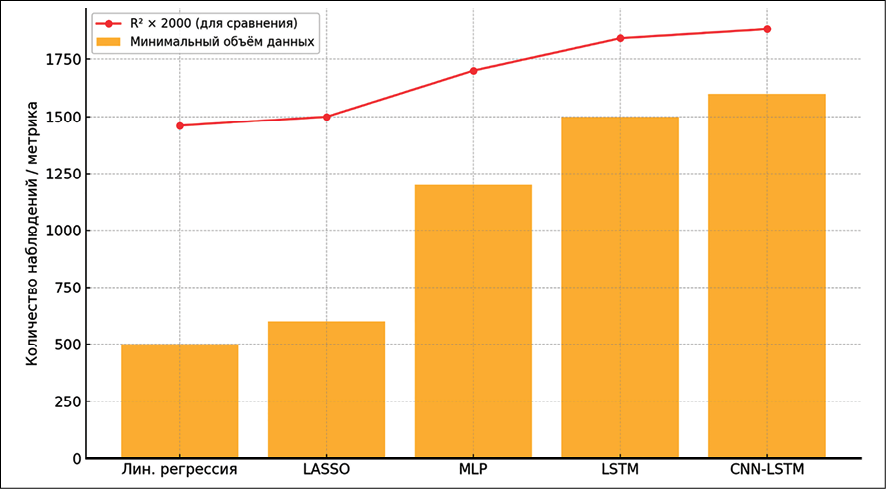

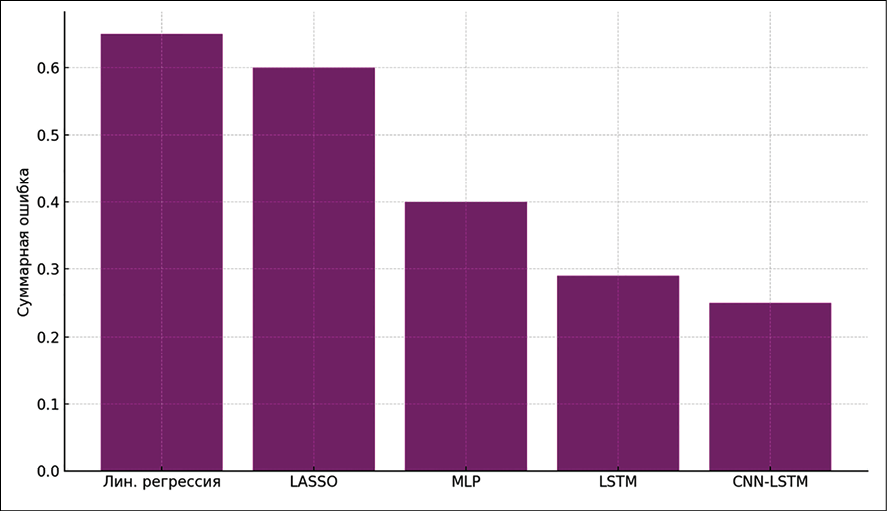

Для подробного анализа различий подходов были построены графики, представленные на рис. 1 и 2. На первом показана зависимость эффективности моделей от количества внесенных замеров, а на втором дано сравнение индекса совокупных потерь – объединённого показателя, учитывающего и ошибку прогноза (RMSE), и недостигнутую долю объяснённой дисперсии (1 – R²).

Результаты моделирования показали значительные различия в эффективности методов, особенно в условиях нелинейных связей между технологическими параметрами и уровнем загрязнений.

Сравнительная характеристика моделей прогнозирования выбросов

|

Метод |

RMSE (CO), мг/м³ |

R² (CO) |

Требуемый объём данных (набл.) |

|

Линейная регрессия |

0.38 |

0.73 |

500 |

|

LASSO-регрессия |

0.35 |

0.75 |

600 |

|

MLP |

0.25 |

0.85 |

1200 |

|

LSTM |

0.21 |

0.92 |

1500 |

|

CNN-LSTM |

0.19 |

0.94 |

1600 |

Примечание: составлено авторами на основе полученных данных в ходе исследования.

Рис. 1. Влияние объема данных на эффективность моделей Примечание: составлено авторами на основе полученных данных в ходе исследования

Рис. 2. Сравнение суммарной ошибки подходов Примечание: составлено авторами на основе полученных данных в ходе исследования

1. Точность прогнозов

Наиболее важным критерием в задачах экологического мониторинга является точность. Нейросетевые модели (особенно LSTM и CNN-LSTM) обеспечили наименьшие значения RMSE по всем ключевым загрязняющим веществам.

Такая высокая точность объясняется способностью ИНС улавливать сложные паттерны, включая нелинейные зависимости и временные лаги, что особенно полезно при мониторинге выбросов в реальном времени [13; 14].

2. Выявление пиков и предикция превышений ПДК

Классические модели часто сглаживали резкие выбросы, в то время как нейронные сети (особенно LSTM) успешно фиксировали их на этапе до наступления превышения. Это критично для раннего предупреждения аварийных ситуаций.

3. Устойчивость к объёму данных

Классические модели демонстрировали стабильные результаты даже при 500–600 наблюдениях, что делает их применимыми в условиях ограниченных данных (например, на малых предприятиях).

ИНС требовали от 1200 наблюдений для MLP и свыше 1500 для LSTM/CNN-LSTM – иначе модель склонна к переобучению или резкому снижению точности на тестовой выборке [15].

4. Интерпретируемость и объяснимость

Линейная и LASSO-регрессии легко визуализируются и обосновываются в технической документации. ИНС в свою очередь требуют применения дополнительных техник, таких как SHAP, Grad-CAM или LIME, для объяснения влияния входов на прогноз [5].

5. Проблемы переобучения и валидации

В случае отсутствия регуляризации нейронные сети демонстрировали переобучение:

• ошибка на обучающей выборке снижалась до RMSE = 0.10,

• но на валидационной – возрастала до RMSE = 0.35–0.40.

Внедрение Dropout (0.2–0.3), Batch Normalization и EarlyStopping позволило стабилизировать кривые потерь и повысить обобщающую способность модели [2; 10].

Заключение

В условиях ужесточения экологического законодательства и роста общественного внимания к промышленным выбросам задача повышения эффективности систем экологического мониторинга становится всё более актуальной. Выполненное исследование позволило выявить ключевые преимущества и ограничения классических и нейросетевых подходов к прогнозированию выбросов загрязняющих веществ в воздух и воду. На основании моделирования и сравнительного анализа можно сделать следующие выводы.

1. Нейросетевые модели (LSTM, CNN-LSTM) демонстрируют значительно более высокую точность (RMSE и R²) по сравнению с классическими методами, что делает их использование предпочтительным для задач, требующих чувствительности к сложным нелинейным и временным зависимостям, таких как прогноз краткосрочных выбросов, определение пиков и опережающая диагностика превышений ПДК.

2. Классические методы остаются востребованными благодаря своей устойчивости при небольшом объёме данных, простоте настройки и интерпретируемости результатов. Классические методы особенно эффективны на этапе первичного экологического аудита, а также в условиях ограниченных вычислительных ресурсов.

3. Для эффективной работы нейросетей необходимы:

• достаточный объём данных (1500 + наблюдений);

• механизмы регуляризации (Dropout, BatchNorm, EarlyStopping);

• валидационные процедуры для предотвращения переобучения;

• методы объяснимого ИИ для интеграции в существующие системы контроля.

4. Наилучшей практикой может стать гибридный подход, при котором:

• нейросети используются для предиктивной аналитики и прогнозирования,

• а классические модели – для документированной верификации, интерпретации и подтверждения прогнозов в отчётных системах.

Таким образом, выбор модели должен определяться конкретными условиями предприятия: доступностью и структурой данных, требованиями к интерпретируемости, вычислительными возможностями и конечной целью мониторинга (контроль, предсказание, предупреждение).

Интеграция ИНС в промышленную экологию – не только технологическое усовершенствование, но и шаг к более устойчивому и адаптивному экологическому управлению.