Плагиогранитоиды имеют важное значение в определении геодинамической обстановки формирования, петрологии и рудогенерирующей роли. Геохимическое изучение их позволяет реставрировать и геодинамическую обстановку их формирования и выявить потенциал рудоносности. Актуальность исследования их связана с тем, что с плагиогранитоидами парагенетически и пространственно связаны различные типы золотого оруденения: золото-черносланцевое, золото-медно-скарновое, медно-золото-порфировое и другие [5]. Цель исследования – изучить геохимические особенности плагиогранитоидов Саракокшинского массива для выявления их петрологии и генезиса.

Петрология и геохимия плагиогранитоидов саракокшинского массива

В Саракокшинском массиве (Є3) картируются габброиды и плагиогранитоиды. Первые по различным петрогеохимическим показателям дискриминируются в различные типы. Тоналиты формируют вторую фазу внедрения, а плагиограниты – третью.

Тоналиты амфибол-пироксеновые, амфиболовые, биотит-амфиболовые и плагиограниты биотитовые, в различной степени разгнейсованные, альбитизированные и калишпатизированные. В целом, породы плагиогранитного ряда характеризуются неравномернозернистыми структурами и непостоянным минеральным составом с присутствием реликтов клинопироксена (диопсид, салит), переменными количествами плагиоклаза ряда олигоклаз-андезин-лабрадор, кварца, часто образующего крупные порфировидные скопления, а также биотита, амфибола, представленного обыкновенной роговой обманкой и, реже, паргаситом, магнетита и титаномагнетита (до 10 %). Набор акцессорных минералов включает сфен, апатит, циркон, рутил, ксенотим, гранат. Детальное петрографическое описание пород выполнено ранее [1, 2]. Химический состав плагиогранитоидов приведен в табл. 1.

Тоналиты и плагиограниты характеризуются повышенными содержаниями натрия, железа, ванадия, никеля, хрома, марганца, превышающие кларковые значения. В то же время в них меньшие количества титана, фосфора, калия. Нормированные отношения (La/Yb)N варьируют от 4,75 до 6,7 и указывают умеренную дифференциацию редкоземельных элементов (РЗЭ). В целом магматиты Сараокшинского массива лизки к островодужным породам с обогащением литофильными элементами (LILE) и деплетированы на высокозарядные (HFSE) элементы (Nb, Ta and Ti).

Таблица 1

Представительные анализы гранитоидов Саракокшинского массива (оксиды, масс. %, элементы, г/т)

|

Компоненты |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

SiO2 |

65,47 |

65,71 |

69,14 |

70,61 |

70,9 |

71,7 |

72,22 |

|

TiO2 |

0,40 |

0,43 |

0,35 |

0,36 |

0,39 |

0,26 |

0,31 |

|

Al2O3 |

13,26 |

15,51 |

12,58 |

12,89 |

14,92 |

12,91 |

12,41 |

|

Fe2O3 |

2,86 |

2,73 |

1,68 |

3,53 |

4,29 |

1,7 |

0,98 |

|

FeO |

4,54 |

2,95 |

4,95 |

2,13 |

0,44 |

2,12 |

4,99 |

|

MnO |

0,17 |

0,15 |

0,14 |

0,05 |

0,06 |

0,08 |

0,1 |

|

MgO |

3,0 |

1,71 |

1,67 |

1,14 |

0,81 |

0,78 |

1,12 |

|

CaO |

3,65 |

4,74 |

3,69 |

2,85 |

3,1 |

1,69 |

2,49 |

|

Na2O |

4,1 |

3,82 |

3,27 |

4,24 |

3,72 |

4,7 |

3,4 |

|

K2O |

0,31 |

0,58 |

0,8 |

0,8 |

0,45 |

1,5 |

0,5 |

|

P2O5 |

0,1 |

0,13 |

0,06 |

0,06 |

0,09 |

0,09 |

0,05 |

|

V |

195 |

197 |

102 |

104 |

108 |

105 |

101 |

|

Cr |

65 |

63 |

45 |

49 |

51 |

48 |

41 |

|

Ni |

52 |

56 |

42 |

46 |

48 |

44 |

41 |

|

Be |

1,4 |

1,8 |

2,5 |

2,9 |

3,1 |

2,8 |

3,3 |

|

Sc |

22 |

24 |

16 |

17 |

19 |

15 |

12 |

|

Li |

12 |

11 |

18 |

20 |

19 |

17 |

19 |

|

Sr |

200 |

210 |

190 |

195 |

192 |

196 |

191 |

|

Ba |

185 |

180 |

181 |

178 |

179 |

180 |

176 |

|

Rb |

15,5 |

16 |

16,8 |

16,5 |

17 |

16,8 |

16,6 |

|

Nb |

0,9 |

0,8 |

1,5 |

1,4 |

1,5 |

1,3 |

1,2 |

|

Zr |

88 |

90 |

165 |

168 |

170 |

165 |

172 |

|

Hf |

1,1 |

1,3 |

2,7 |

3,0 |

3,2 |

2,8 |

3,5 |

|

Ta |

0,3 |

0,32 |

0,28 |

0,29 |

0,28 |

0,3 |

0,29 |

|

La |

14,2 |

13,8 |

11,1 |

9,3 |

10,4 |

11,1 |

10,5 |

|

Ce |

20,1 |

19,6 |

18,3 |

16,2 |

17,3 |

17,8 |

15,8 |

|

Pr |

6,1 |

6,4 |

2,5 |

2,8 |

2,7 |

3,4 |

2,7 |

|

Nd |

9,3 |

9,2 |

8,5 |

8,1 |

8,0 |

8,8 |

8,2 |

|

Sm |

8,2 |

8,1 |

4,5 |

4,3 |

4,2 |

5,3 |

4,4 |

|

Eu |

1,5 |

1,4 |

1,9 |

1,0 |

1,1 |

1,4 |

1,2 |

|

Gd |

6,4 |

6,5 |

5,7 |

5,8 |

5,9 |

5,9 |

5,8 |

|

Tb |

1,3 |

1,2 |

1,1 |

1,2 |

1,1 |

1,2 |

1,2 |

|

Dy |

1,9 |

1,9 |

1,6 |

1,7 |

1,6 |

1,7 |

1,7 |

|

Ho |

0,9 |

0,8 |

0,7 |

0,8 |

0,7 |

0,8 |

0,8 |

|

Er |

0,7 |

0,7 |

0,5 |

0,6 |

0,6 |

0,6 |

0,5 |

|

Tm |

1,1 |

1,1 |

0,9 |

0,8 |

0,7 |

0,9 |

0,7 |

|

Yb |

1,4 |

1,5 |

1,2 |

1,3 |

1,2 |

1,3 |

1,3 |

|

Lu |

0,7 |

0,8 |

0,7 |

0,7 |

0,7 |

0,7 |

0,8 |

|

Y |

13,2 |

12,8 |

16,1 |

16,4 |

15,6 |

14,3 |

16,7 |

|

(La/Yb)N |

6,7 |

6,08 |

6,2 |

4,75 |

5,8 |

5,67 |

5,37 |

|

(Gd/Yb)N |

3,7 |

3,5 |

3,86 |

3,61 |

4,0 |

3,68 |

3,61 |

|

Eu/Eu* |

0,044 |

0,042 |

0,084 |

0,045 |

0,049 |

0,056 |

0,053 |

|

Mg# |

28,9 |

23,1 |

20,1 |

16,7 |

14,6 |

16,9 |

15,7 |

Примечание. Силикатные анализы на главные компоненты выполнены в Испытательном Западно-Сибирском Центре (г. Новокузнецк), а на элементы – методом ICP-MS в Лаборатории ИМГРЭ (г. Москва); значения РЗЭ нормированы по хондриту по Anders E., Greevesse N. [7].Σ PЗЭ – сумма редкоземельных элементов. Eu*= (SmN+GdN)/2. Mg# [=Mg/(Mg+Fet)]. Породы Саракокшинского массива: 1, 2 – тоналиты, 3-6 – плагиограниты, 7 – дайка плагиогранита.

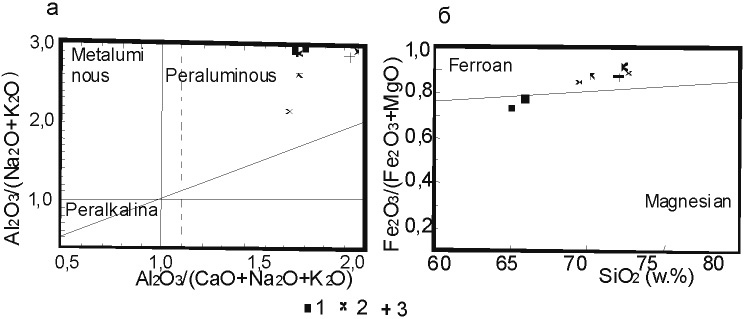

На диаграмме Al2O3/(N2O+K2O) – Al2O3/(N2O+K2O+CaO) фигуративные точки составов пород локализуются в поле пересыщенных глинозёмом пород (пералюминиевое поле) (рис. 1, а).

Соотношение SiO2 – Fe2O3/(Fe2O3+MgO) показывает, что тоналиты попадают в поле магнезиальных пород, а плагиограниты – в поле железистых (рис. 1, б).

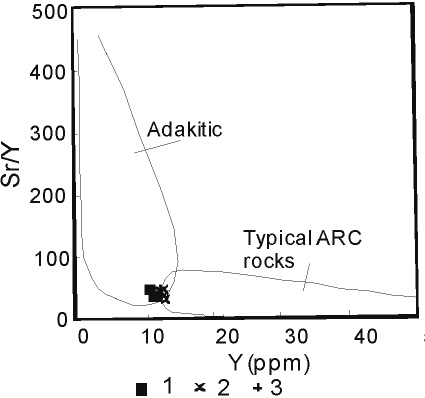

В координатах Sr/Y – Y фигуративные точки составов пород попадают в поле адакитов и в область перекрытия составов адакитов и поля типичных дуговых пород (андезитов, риолитов, дацитов) (рис. 2).

Рис. 1. а – диаграмма Al2O3/(N2O+K2O) – Al2O3/(N2O+K2O+CaO) по [13] и б –диаграмма SiO2 – Fe2O3/(Fe2O3+MgO) по [15] для пород Саракокшинского массива: 1 – тоналиты, 2 – плагиограниты, 3 – дайка плагиогранита

Рис. 2. Диаграмма Sr/Y – Y по [8] для пород Саракокшинского массива. Поля на диаграмме по [8]: Adakitic – Адакиты, Typical ARC rocks – породы типичных андезитов, риолитов, дацитов вулканических дуг. Условные обозначения те же, что на рис. 1

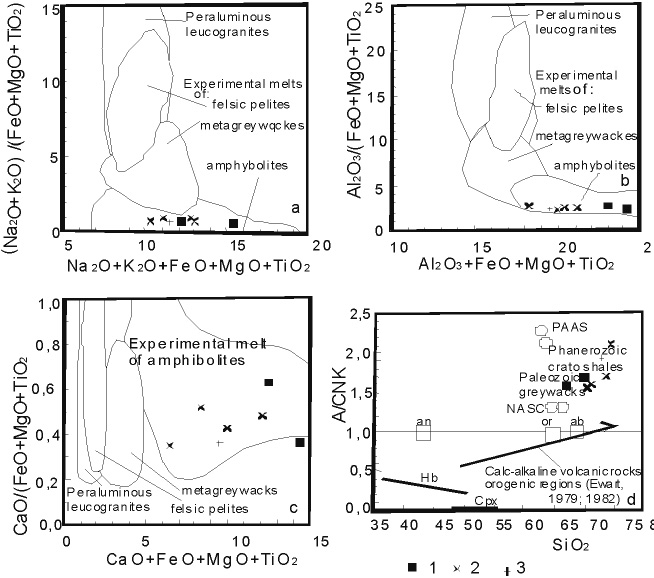

На серии диаграмм по экспериментальному плавлению различных субстратов устанавливается, что генерация пород Саракокшинского массива проходила за счёт плавления амфиболитов (рис. 3, а, b, c).

Рис. 3. Экспериментальные диаграммы: (a), (b), (c) – диаграммы композиционных экспериментальных расплавов из плавления фельзических пелитов (мусовитовых сланцев), метаграувакк и амфиболитов для пород Саракокшинского массива; (d) – диаграмма SiO2 – A/CNK) для пород Саракокшинского массива. Тренд известково-щелочного фракционирования вулканических пород орогенных регионов, по [9, 10]. A – Al2O3, CNK – Сумма CaO, Na2O, K2O. Остальные условные те же, что на рис. 1

По соотношению А/CNK – SiO2 фигуративные точки пород близки к области плавления палеозойских граувакк и фанерозойских кратонных сланцев (рис. 3, d).

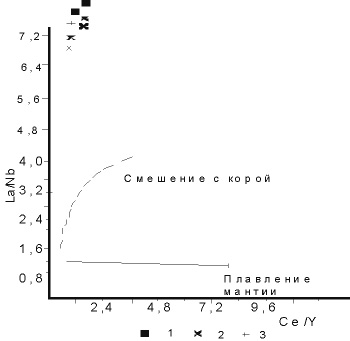

Cоотношения La/Nb и Сe/Y указывают, что породы Саракокшинского массива ближе к тренду смешения с корой, что позволяет говорить о мантийно-коровом взаимодействии [4].

Рис. 4. Диаграмма соотношений Ce/Y – La/Nb по [7] для пород Саракокшинского массива. Остальные условные обозначения те же, что на рис. 1

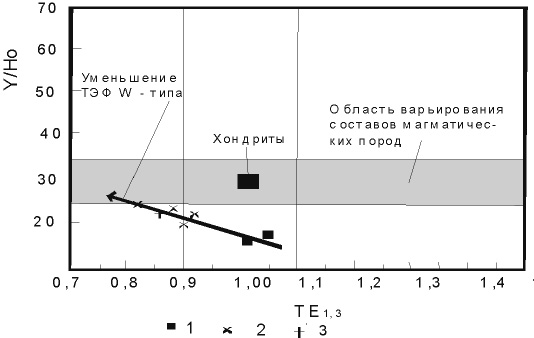

Дифференциация РЗЭ привела к тому, что в породах Саракокшинского массива проявился тетрадный эффект фракционирования РЗЭ, варьирующий от 0,85 до 1,06 (табл. 2). Значимые величины менее 0,9 указывают на проявление ТЭФ W- типа, что является необычным явлением для гранитоидов. Соотношение Y/Ho – ТЕ1,3 показывает, что с уменьшением величины Y/Ho происходит уменьшение и ТЭФ (рис. 5).

Рис. 5. Диаграмма Y/Ho – TE1 для магматитов Саракокшинского массива

Таблица 2

Отношения элементов и значения тетрадного эффекта фракционирования (ТЭФ) РЗЭ в породах Саракокшинского массива

|

Отношения эле-ментов и значения ТЭФ |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

Отношения в хондритах |

|

Y/Ho |

14,7 |

16,0 |

23,0 |

20,5 |

22,3 |

17,9 |

20,9 |

29,0 |

|

Zr/Hf |

80,0 |

69,2 |

61,1 |

56,0 |

53,1 |

58,9 |

49,1 |

36,0 |

|

La/Nb |

15,8 |

17,3 |

7,4 |

6,6 |

6,9 |

8,5 |

8,8 |

30,75 |

|

La/Ta |

47,3 |

43,1 |

39,6 |

32,1 |

37,1 |

37,0 |

36,2 |

17,57 |

|

Sr/Eu |

133 |

150 |

100 |

195 |

174 |

140 |

159 |

100,5 |

|

Eu/Eu* |

0,62 |

0,58 |

1,16 |

0,62 |

0,5 |

0,49 |

0,74 |

0,32 |

|

Sr/Y |

15,2 |

16,4 |

11,8 |

11,9 |

12,3 |

13,7 |

11,4 |

4,62 |

|

TE1,3 |

1,03 |

1,06 |

0,85 |

0,91 |

0,88 |

0,9 |

0,86 |

- |

Примечание. ТЕ1.3 – тетрадный эффект фракционирования РЗЭ (среднее между первой и третьей тетрадами) по В. Ирбер [11]; Eu*= (SmN+GdN)/2. Значения в хондритах приняты по [7].

Интерпретация результатов

Гранитоиды Саракокшинского массива относятся к толеитовому ряду по классификации Л.В. Таусона. По составу биотита они дискриминируются в плагиограниты адакитового типа (AD – типа) [5]. По данным Sm-Nd изотопного датирования плагиограниты Саракокшинского массива сформированы 587 млн. лет назад [6], а по соотношению ε(Sr)t – ε(Nd)t близки к примитивному мантийному источнику типа PREMA [1, 4]. По соотношениям Al, Yb, Sr, La они относятся к низкоглинозёмистым «океаническим» трондьемитам в понимании Дж. Арта. Наши же данные показывают, что все породы Саракокшинского массива следует рассматривать, как высокоглинозёмистые (пералюминиевые). Соотношения 87Sr/86Sr варьируют от 0,70325 до 0,70468 и указывают на мантийную природу [2]. Геохимические данные указывают на близость магматитов массива к адакитовых гранитоидам, в которых наблюдаются признаки мантийной составляющей и плавления амфиболитов земной коры с последующим смешением материала плавления коры и мантийных выплавок.

Заключение

Таким образом, толеиты и плагиограниты Саракокшинского массива по геохимическим признакам можно отнести к адакитовым гранитоидам. Их петрогенезис включает процессы плавления амфиболитов нижней коры и смешение мантийных выплавок с коровым материалом.