Микроэлементы содержатся в почве в очень малых количествах, однако они выполняют важнейшие функции в биохимических процессах и жизненно необходимы для нормального роста и развития живых организмов. Тем не менее, при повышенных концентрациях они относятся к наиболее опасным загрязняющим веществам – тяжелым металлам [7]. Этим определяется актуальность исследований направленных на изучение микроэлементного состава почв. Cведения о содержании микроэлементов в почвах, с одной стороны, необходимы для оценки потребности в них растений, а с другой – для решения задач охраны почв от загрязнения. Также элементный состав почв отражает характер литологического строения территории и особенности техногенного и биологического круговорота веществ.

Цель данного исследования – выявление особенностей пространственного распределения валового содержания микроэлементов в лесных почвах среднетаежной подзоны Карелии.

Материалы и методы исследования

Главная геохимическая особенность почв Карелии связана с тем, что основная часть региона расположена в пределах восточной части Фенноскандинавского щита, здесь широко распространены различного рода гранитогнейсы, гнейсограниты, гнейдиориты и граниты, которые богаты кремнеземом, алюминием и щелочами, но бедны металлами и почти не содержат микробиогенные элементы. Также эти породы относительно устойчивы к выветриваю в прохладном климате. Образования раннепротерозойского чехла, распространенные в северной части Прионежья и Приладожья, представлены различными осадочными породами основного и ультраосновного химического состава и характеризуются более высоким содержанием макро- и микроэлементов [8]. Южная часть республики занимает северную часть Русской равнины, где распространены более мощные осадочные отложения, преимущественно песчаные, в юго-восточной части Карелии распространена суглинистая морена. Из позднеледниковых отложений встречаются ленточные глины и суглинки, которые приурочены к крупным депрессиям рельефа (Шуйская, Ладвинская и Олонецкая равнины).

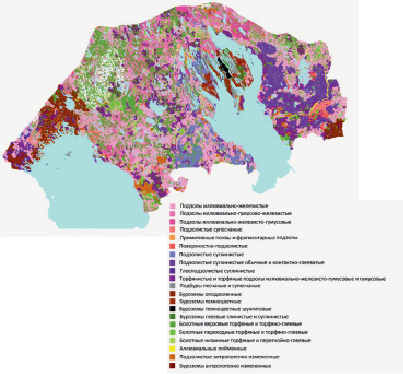

Почвенный покров Карелии отличается сложным строением, мозаичностью и мелкоконтурностью, что связано с сильной расчлененностью рельефа и частой сменой почвообразующих пород (рис. 1).

В среднетаежной подзоне Карелии наибольшие площади занимают автоморфные почвы, преимущественно подзолы. Наиболее среди них распространены подзолы иллювиально-железистые и иллювиально-гумусово-железистые. В южной части Карелии для подзолов характерно наличие гумусово-аккумулятивного процесса, который в сочетании с тяжелым гранулометрическим составом приводит к образованию подзолистых почв. Почвенный покров районов Приладожья и Заонежья, в местах распространения почвообразующих пород основного химического состава (элюво-делювии диабазов, моренные и озерные отложения, обогащенные элювием диабазов, шунгиты), представлен буроземами [5].

В настоящее время накоплено большое количество информации о валовом содержании микроэлементов в почвах республики Карелия [1, 3, 5, 7, 9, 10] анализ которых позволяет провести обобщение этих сведений.

Результаты исследования и их обсуждение

В результате статистической обработки данных по содержанию микроэлементов в почвах среднетаежной подзоны Карелии была получена обобщенная информация о содержании ряда микроэлементов в двух верхних минеральных горизонтах (А и В) почв среднетаежной подзоны Карелии (таблица). По сравнению с относительными показателями (кларк почвы и фоновое содержание) концентрация всех микроэлементов характеризуется преимущественно более низкими значениями, то есть, в среднем, их содержание в почвах среднетаежной подзоне Карелии можно оценить как низкое. Однако, диапазоны концентраций изучаемых микроэлементов очень широкие, выявлены очень высокие коэффициенты вариации содержания большинства микроэлементов в изучаемых почвах (V = 70-100 %), только хром отличается более равномерным пространственным распределением (V = 40-50 %).

Содержание микроэлементов в наиболее распространенных почвах изучаемой территории – подзолах, относительно кларковых и фоновых показателей, очень низкое. Эта особенность связана с почвообразующими породами, на которых формируются данные почвы – в основном это флювиогляциальные пески и песчаная морена, которые бедны химическими элементами. Также для подзолов характерно неравномерное распределение микроэлементов по профилю. Особенно низко содержание их в подзолистых горизонтах данных почв, для меди, кобальта, никеля, цинка – Кс (коэффициент концентрации элемента рассчитанный относительно его фонового значения) = 0,12-0,3, для хрома – Кс = 0,4-0,5, так как в результате разрушения минералов в горизонтах А2 происходит вынос питательных веществ и химических элементов и аккумуляции их ниже по профилю почв. Иллювиальные горизонты подзолов выступают в качестве сорбционного барьера, на котором с разной степенью интенсивности, происходит накопление химических элементов. Коэффициенты концентрации большинства микроэлементов здесь более высокие – до 0,4-0,5, особенно интенсивно накапливается цинк – его концентрация увеличивается в 2-3 раза по сравнению с его содержанием в подзолистых горизонтах (Кс = 0,5-0,7).

Статистические показатели содержания микроэлементов в почвах среднетаежной подзоны Карелии, мг/кг

|

Показатель |

Горизонт |

Cu |

Co |

Ni |

Zn |

Cr |

Mn |

|

Ср. арифметическое |

A |

8,2 |

3,3 |

10,7 |

21,0 |

27,9 |

131 |

|

B |

10,9 |

4,7 |

13,6 |

33,6 |

44,0 |

160 |

|

|

Минимальное значение |

A |

1,3 |

0,4 |

2,3 |

3,8 |

7,2 |

36 |

|

B |

1,9 |

0,9 |

3,5 |

5,2 |

10,0 |

58 |

|

|

Максимальное значение |

A |

136,5 |

28,3 |

80,4 |

188,1 |

98,5 |

1500 |

|

B |

164,3 |

46,1 |

82,9 |

242,1 |

102,3 |

1500 |

|

|

V, % |

A |

100 |

80 |

80 |

100 |

42 |

100 |

|

B |

100 |

73 |

70 |

72 |

33 |

97 |

|

|

Кларк почвы [2] |

- |

20 |

8 |

40 |

50 |

70 |

850 |

|

Фон [6] |

- |

18,5 |

11,6 |

27,6 |

37,2 |

47,3 |

282 |

Рис. 1. Почвенная карта среднетаежной подзоны Карелии

В местах выходов коренных скальных пород кислого химического состава часто встречаются фрагментарные подзолы. Они характеризуются более высокими величинами концентрации микроэлементов, что связано с менее интенсивно происходящим процессом разрушения первичных материалов. Тем не менее, рассчитанные коэффициенты концентрации здесь низкие – для элювиальных горизонтов они находятся на уровне 0,2-0,6, для иллювиальных – 0,4-0,8.

Поверхностно-подзолистые почвы в среднетаежной подзоне Карелии встречаются локально, они развиваются на хорошо дренированных песках в водно-ледниковых типах ландшафтов и занимают небольшие площади. Данные почвы отличаются более высокими значениями концентрации меди, цинка, хрома и марганца, их коэффициенты концентрации в иллювиальных горизонтах приближаются к единице.

Подбуры формируются на элювии и элюво-делювии основных кристаллических пород в денудационно-тектонических и скальных типах ландшафтов на побережьях Ладожского и Онежского озер. Данные почвы отличаются более высоким уровнем содержания микроэлементов, чем вышерассмотренные почвы. Коэффициенты концентрации большинства микроэлементов здесь сильно варьирует – от 0,4 (медь, кобальт) до 0,95 (цинк, марганец).

Подзолистые суглинистые почвы формируются в районах распространения суглинистой морены или озерных ленточных глин в южной части Карелии. Так как данные почвы отличаются более тяжелым гранулометрическим составом по сравнению с вышерассмотренными почвами, то содержание микроэлементов в них закономерно намного выше – на уровне фоновых и кларковых показателей, особенно отмечается высокое содержание цинка. Профиль данных почв также характеризуется контрастностью относительно содержания изучаемых микроэлементов, однако эта закономерность, по сравнению с подзолами, выражена меньше. Рассчитанные коэффициенты концентрации микроэлементов относительно почвенных кларков в подзолистых горизонтах сильно варьируют – для кобальта вычислены самые низкие значения (Кс = 0,4), более высокие (Кс = 0,8) для меди, никеля, хрома, а для цинка и марганца коэффициенты концентрации превышают единицу. В иллювиальных горизонтах рассчитанные Кс для большинства микроэлементов превышают единицу.

Как говорилось выше, буроземы формируются в местах распространения почвообразующих пород основного химического состава и на тяжелых суглинках. Они характеризуются наличием дернового процесса, в результате которого формируется гумусово-аккумулятивный горизонт, отличающийся высоким содержанием органического вещества и других питательных веществ, в том числе микроэлементов. Содержание последних в данных почвах превышают фоновые значения в 2-5 раз, особенно высокие значения выявлены для цинка, меди и марганца.

Наибольшая концентрация всех изученных микроэлементов характерна для буроземов развитых на шунгитовых сланцах или морене с высоким содержанием шунгитового материала. Несмотря на высокую степень каменистости, данные почвы могут считаться наиболее плодородными среди почв Карелии.

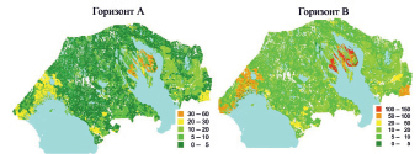

Полученные данные по содержанию и закономерности географического распространения нашли отражение в построены нами моноэлементных картосхемах содержания микроэлементов в верхних минеральных горизонтах почвах среднетаежной подзоны Карелии (представлена картосхема для меди рис. 2). Таким образом, визуально подтвержден вывод о том, что большая часть территории может быть охарактеризована преимущественно как биохимическая провинция с пониженным содержанием изучаемых микроэлементов. Выделяются несколько районов, которые отличаются высоким содержанием всех микроэлементов: северо-западное Прионежье и Заонежский полуостров, крайняя юго-восточная часть (Пудожский район) и Приладожье.

Заключение

Содержание всех изучаемых микроэлементов в почвах среднетаежной подзоны Карелии в среднем низкое, однако почвы исследуемой территории характеризуются различными концентрациями микроэлементов. Для них выявлен широкий диапазон данных, рассчитаны очень высокие коэффициенты вариации содержания микроэлементов в изучаемых почвах.

Наиболее распространенные почвы Карелии – подзолы, формируются на бедных микроэлементами почвообразующих пород – песках, песчаных и супесчаных моренах, характеризуются самыми низкими значениями концентрации микроэлементов.

Почвы, развитые на богатых химическими элементами почвообразующих породах – подзолы суглинистые и буроземы, характеризоваться более высокими уровнями содержания микроэлементов.

Буроземы шунгитовые, развитые на шунгитовых сланцах, распространенные на Заонежском полуострове, могут считаться самыми обеспеченными микроэлементами среди почв региона.

Рис. 2. Картосхема содержания (мг/кг) меди в верхних минеральных горизонтах почв среднетаежной подзоны Карелии

Установленные закономерности содержания изучаемых микроэлементов в почвах среднетаежной подзоны Карелии отражены на составленных моноэлементных картосхемах.

Представленный материал был получен при выполнении государственного задания ИЛ КарНЦ РАН (0220-2014-0006).

Библиографическая ссылка

Ахметова Г.В. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ПОЧВАХ СРЕДНЕТАЕЖНОЙ ПОДЗОНЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2016. № 10-4. С. 572-576;URL: https://applied-research.ru/ru/article/view?id=10391 (дата обращения: 21.12.2025).