Актуальность. Всемирная организации здравоохранения относит хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ) к заболеваниям с высоким уровнем социально–экономического бремени для общества, пациентов и членов их семей, что обусловлено высокими показателями смертности и инвалидизации больных в трудоспособном возрасте [2], так как имеет неуклонно прогрессирующий характер течения с исходом в хроническую дыхательную недостаточность и развитие хронического легочного сердца [14].

Сегодня необходимо констатировать достоверный факт дальнейшего распространения ХОБЛ и возрастающей значимости этой проблемы как с медицинской, так и социально–экономической стороны [10]. Как правило, ХОБЛ, это болезнь второй половины жизни, обычно возникает после 45 лет и достигает своего пика к 60 годам. В развитых странах, среди лиц старше 65 лет, распространенность составляет до 35% у мужчин и до 15% у женщин [1]. Частота ХОБЛ среди пожилых людей, не имеющих такого фактора риска, как курение, достаточно велика. Это может быть связано не только с возрастными изменениями дыхательной системы, но и с полиморбидностью, в условиях которой формируется ХОБЛ [7,8,9,10]. В связи с этим, крайне важное значение в лечении больных ХОБЛ приобретает адекватная фармакотерапия, как основного заболевания, так и сопутствующей патологии [14]. Одной из самых трудных, с точки зрения достижения приверженности к лечению, является группа пожилых больных [3,4,6,13].

Установлено, что течение ХОБЛ имеет гендерные различия (преобладание мужчин) [11]. В настоящее время курение является самым распространенным и важным фактором риска развития ХОБЛ [10]. Возраст, в котором начато курение, общее количество пачек–лет и текущий статус курения являются прогностическими показателями для смертности от ХОБЛ.

Цель исследования. Изучить влияние неблагоприятных медико-социальных факторов на особенности клинического течения и терапии у пожилых пациентов с ХОБЛ.

Материалы и методы исследования. Всего было обследовано 92 пациента мужского пола со II–IV стадиями ХОБЛ в возрасте 40–74 лет, средний возраст 62,0 [56,5–69,5] года. Набор пациентов осуществлялся в пульмонологическом отделении Красноярского государственного бюджетного учреждения здравоохранения краевой межрегиональной клинической больницы скорой медицинской помощи им. Н.С. Карповича. Учитывая, что течение ХОБЛ имеет гендерные различия [11], исследование проведено на лицах мужского пола. Перед включением больных в исследование у них было получено информированное согласие на обработку персональных данных. Все обследуемые были разделены на группы в соответствии с тяжестью заболевания, группы были сопоставимы по возрасту.

Всем больным был проведен общий клинический осмотр, спирометрия по стандартам ATS/ERS аппаратом Super spiro (Micro Medical Ltd, Великобритания). Диагноз и степень тяжести ХОБЛ устанавливали в соответствии с критериями, изложенными в докладе рабочей группы GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, update 2014) [2].

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с применением непараметрических критериев. Предварительно определялось соответствие выборок закону нормального распределения. В случае отклонения выборок от нормального распределения использовались: F – критерий Фишера, U–критерий Мана–Уитни. Достоверным считался уровень значимости при р <0,05.

Результаты: В ходе проведенного исследования установлено, что при сборе анамнеза давность заболевания ХОБЛ с момента установления диагноза колебалась от 1 года до 17 лет, в среднем 3,0 [1,0–6,0] года. При этом впервые диагностированная ХОБЛ наблюдалась у пациентов с умеренными нарушениями легочной вентиляции, что по классификации GOLD (2014 г.) соответствовало II стадии болезни. У пациентов с III стадией ХОБЛ продолжительность заболевания составляла 3,0 [1,0–4,0] года, а IV стадией 4,0 [2,0–8,0] года (p <0,05). С увеличением продолжительности заболевания течение ХОБЛ становится более тяжелым (p <0,05).

Среди всех обследуемых с ХОБЛ (92 чел.) не обращались к участковому терапевту 23 (28,7%) чел., 19 из которых даже не подозревали о данном заболевании, несмотря на имеющиеся клинические проявления в виде одышки возникающей при физической нагрузке, продолжительностью 1,0 [0,5–3,0] лет, продуктивного кашля, в среднем 5,0 [4,0–10,0] лет. Этим респондентам ХОБЛ диагностировали в условиях специализированного отделения, куда они поступили ввиду обострения данной патологии (табл. 1). Пациенты ХОБЛ с увеличением продолжительности заболевания чаще обращаются к участковому терапевту с целью исследования функции внешнего дыхания (спирография), рентгенологического обследования грудной клетки, снятие электрокардиограммы, а также получение направления на госпитализацию в специализированный стационар, нежели пациенты с длительностью ХОБЛ менее 2–х лет, что вероятно обусловлено не только тяжестью течения основной патологии, но и большей частотой встречаемости сердечно–сосудистых заболеваний у пациентов с более тяжелыми нарушениями легочной вентиляции, и вследствие отягощением течения ХОБЛ [7,8,9,12].

Таблица 1

Анализ посещаемости поликлинических учреждений пациентами с ХОБЛ в зависимости от длительности заболевания

|

Длительность ХОБЛ |

||||

|

Впервые диагностированная – 2 года (n=40 чел.) |

От 3 – 5 лет (n =26 чел.) |

Более 5 лет (n =26 чел.) |

p |

|

|

Посещение участкового терапевта |

||||

|

1 раз в 1–2 недели |

2 (5%) |

– |

1(3,8%) |

p>0,05 |

|

1 раз в месяц |

6 (15%) |

17 (65,4%) |

22 (84,6%) |

p<0,001 |

|

1 раз в 3–6 месяцев |

5 (12,5%) |

5 (19,2%) |

1 (3,8%) |

p>0,05 |

|

1 раз в 6–12 месяцев |

6 (15%) |

2 (7,7%) |

2 (7,7%) |

p>0,05 |

|

не посещаю |

21 (52,5%) |

2 (7,7%) |

– |

p<0,001 |

|

Цель посещения |

||||

|

получение рекомендаций по лечению |

16 (40%) |

18 (69,2%) |

19 (77,8%) |

р<0,05 |

|

исследование ФВД |

11 (27,5%) |

15(58%) |

9 (34,6%) |

p>0,05 |

|

исследование ЭКГ |

1 (2,5%) |

1 (3,8%) |

4 (15,4%) |

p>0,05 |

|

ФЛГ |

9 (22,5%) |

6 (23,1%) |

3 (11,5%) |

p>0,05 |

|

получение б/л |

4 (10%) |

– |

– |

– |

|

направление на госпитализацию |

2 (5%) |

5 (19,2%) |

9 (34,6%) |

p<0,01 |

|

изменение в проводимом лечении |

2 (5%) |

1 (3,8%) |

2 (7,7%) |

p>0,05 |

|

выписка рецептов |

7 (17,5%) |

17 (65,4%) |

17 (65,4%) |

p<0,001 |

|

Рекомендации врача |

||||

|

время приема ЛС |

7 (17,5%) |

16(61,5%) |

17 (65,4%) |

p<0,001 |

|

действия при обострении |

8 (20%) |

13 (50%) |

16 (61,5%) |

p<0,001 |

|

вид и способы приема ЛС |

13(32,5%)* |

22(84,6%) |

21 (80,8%) |

p<0,001 |

|

предупреждает о побочных эффектах |

3 (7,5%) |

4 (15,4%) |

3 (11,5%) |

p>0,05 |

|

не дает рекомендаций |

10 (25%) |

2 (7,7%) |

4(15,4%) |

p>0,05 |

Примечание: ФВД – функция внешнего дыхания, ЭКГ – электрокардиограмма, ФЛГ – флюорография, ЛС – лекарственное средство

При анализе индивидуальных амбулаторных карт, было выявлено наличие сопутствующих сердечно–сосудистых заболеваний, у данной группы больных. Выявлены ассоциации с артериальной гипертонией – 63 чел. (68,5%), ишемической болезнью сердца (ИБС) у 59 чел. (64,1%), ИБС+АГ у 48 чел. (52,3%), сердечной недостаточностью (СН) у 52 чел. (56,5%), ИБС+АГ+СН у 43 чел. (46,7%). Эти ассоциации являются важным фактором прогноза и функциональных возможностей больных. Среди пациентов 1–й группы (ХОБЛ II ст.) сердечно–сосудистой патологией страдали 14 из 23 человек, 26 из 34 пациентов 2–й группы (ХОБЛ III ст.) и 33 из 35 пациентов 3–й группы (ХОБЛ IV ст.) (табл. 2). ХОБЛ без сопутствующей патологии была диагностирована лишь у 11 чел. (12%).

Таблица 2

Частота выявления сердечно–сосудистых заболеваний у пациентов с ХОБЛ

|

Сердечно–сосудистые заболевания |

Группы обследования |

p |

||

|

ХОБЛ II ст. (14 чел.) |

ХОБЛ III ст. (26 чел.) |

ХОБЛ IV ст. (33 чел.) |

||

|

Стенокардия напряжения II ф. к. |

9 (64,3%) |

14 (53,9%) |

25 (75,8%) |

p>0,05 |

|

Стенокардия напряжения III ф. к. |

1 (7,1%) |

4 (15,4%) |

6 (18,2%) |

p>0,05 |

|

ПИКС |

2 (14,3%) |

6 (23,1%) |

8 (24,2%) |

p>0,05 |

|

АГ 1 степени |

8 (57,1%) |

7 (26,9%) |

14 (42,4%) |

p>0,05 |

|

АГ 2 степени |

5 (35,7%) |

16 (61,5%) |

13 (39,4%) |

p>0,05 |

|

СН II А ст. |

7 (50%) |

12 (46,2%) |

21 (63,6%) |

p>0,05 |

|

СН II Б ст. |

0 (%) |

3 (11,5%) |

10 (30,3%) |

p>0,05 |

Примечание: ПИКС – постинфарктный кардиослекроз, АГ – артериальная гипертензия, СН – сердечная недостаточность.

Спирометрия с проведением постбронходилатационного теста была выполнена у 100% обследуемых, причем в зависимости от тяжести заболевания, показатели функции внешнего дыхания прямо пропорционально снижались (табл. 3).

Таблица 3

Показатели функции внешнего дыхания у пациентов с ХОБЛ в зависимости от тяжести заболевания (Me [Q25–Q75])

|

Показатели спирографии |

1. ХОБЛ II ст. |

2. ХОБЛ III ст. |

3. ХОБЛ IV ст. |

p |

|

ЖЕЛ, % |

68,5 [62,0–72,0] |

52,0 [48,0–60,0] |

41,0 [33,0–47,0] |

p1–3<0,05 |

|

ОФВ1, % |

64,0 [52,0–69,0] |

33,0 [31,0–39,0] |

24,0 [20,0–30,0] |

p1–3<0,05 |

|

ФЖЕЛ, % |

74,5 [61,0–82,0] |

44,0 [39,0–56,0] |

34,0 [29,0–40,0] |

p1–3<0,05 |

|

ОФВ1/ФЖЕЛ, % |

67,0 [62,0–69,0] |

56,0 [52,0–63,0] |

53,0 [48,0–60,0] |

p1,2=0,0002 p1,3=0,00009 p2,3=0,12 |

|

МОС 75, % |

45,5 [29,0–52,0] |

17,5 [15,0–19,0] |

12,0 [9,0–15,0] |

p1–3<0,05 |

|

МОС 50, % |

33,0 [28,0–37,0] |

17,0 [16,0–19,0] |

11,0 [8,0–14,0] |

p1–3<0,05 |

|

МОС 25, % |

37,0 [31,0–50,0] |

27,5 [24,0–32,0] |

22,0 [14,0–28,0] |

p1–3<0,05 |

Примечание: ЖЕЛ – жизненная емкость легких, ФЖЕЛ – форсированная жизненная емкость легких, ОФВ1 – объем форсированного выдоха за первую секунду, МОС – максимальная скорость выдоха.

В зависимости от длительности заболевания прямо пропорционально увеличивается частота госпитализаций у пациентов с ХОБЛ. У пациентов с диагностированной ХОБЛ, длительностью менее двух лет, среднее количество госпитализаций в специализированный стационар составляет 1,5 [1,0–2,0], длительностью от 3 – 5 лет – 3,0 [2,0–6,0] и более 5 лет – 6,0 [4,0–12,0] (p <0,001). С менее длительным течением ХОБЛ 83% пациентов госпитализировались в плановом порядке по направлению от участкового терапевта, что нельзя сказать про больных с анамнезом заболевания более 5 лет, из которых 63,1% поступали в стационар в экстренном порядке (p <0,01).

У пациентов с длительностью ХОБЛ менее двух лет, сроки стационарного лечения по койко-дню статистически значимо меньше в сравнении с больными с более продолжительным течением заболевания (13,0 [11,0–15,0] и 15,0 [14,0–16,0], соответственно, p=0,01), что несомненно сказывается на медико-экономических затратах из расчета стоимости стационарного лечения.

В настоящее время курение является самым распространенным и важным фактором риска развития ХОБЛ [5]. В зависимости от привычки курить, все пациенты с ХОБЛ были разделены на курящих 56 (60,9%) человек, средний возраст 61,0 [55,0–69,5] лет и «экс–курильщиков» – 36 (39,1%) человек, средний возраст 64,5 [58,0–69,5] (табл. 4). В группе курящих больных индекс курильщика человека (ИКЧ) и интенсивность курения составили 300,0 [240,0–480,0] и 55,5 [39,25–81,0], соответственно. У «экс–курильщиков» отмечались значительно ниже данные показатели 240,0 [180,0–330,0] и 32,0 [18,0–55,0], соответственно (p=0,00013 и p=0,0048). При этом в зависимости от тяжести заболевания активные курильщики, также, как и «экс–курильщики», отличаются более высокой интенсивностью курения (p <0,05). По ИКЧ среди курящих и «экс–курильщиков» достоверность отличий была получена только в группе с тяжелым течением заболевания (ХОБЛ III стадия), в то время как у пациентов с крайне тяжелым течения ХОБЛ отмечается тенденция к снижению данного показателя, что, вероятно, связано с осознанием тяжести заболевания и уменьшением количества выкуриваемых сигарет в день.

Таблица 4

Характеристика больных в зависимости от факта курения (Me [Q25–Q75])

|

Стадии ХОБЛ |

Группа обследуемых |

Возраст |

Индекс курящего человека |

Интенсивность курения, пачка/лет |

|

II |

Курящие, n=11 |

58,0 [45,0–63,0] |

240,0 [240,0–240,0] |

40,5 [35,0–50,0] |

|

Экс–курильщики, n=12 |

64,0 [58,0–66,5] |

240,0 [162,0–270,0] |

18,4 [10,0–30,0] |

|

|

p |

p=0,13 |

p=0,3 |

p=0,01 |

|

|

III |

Курящие, n=22 |

59,0 [53,0–64,0] |

360,0 [240,0–480,0] |

57,5 [42,0–78,0] |

|

Экс–курильщики, n=12 |

63,5 [57,5–68,5] |

240,0 [150,0–270,0] |

32,0 [13,75–36,0] |

|

|

p |

p=0,11 |

p=0,016 |

p=0,002 |

|

|

IV |

Курящие, n=23 |

70,0 [57,0–71,0] |

300,0 [240,0–480,0] |

71,0 [46,0–96,0] |

|

Экс–курильщики, n=12 |

68,5 [58,5–70,5] |

240,0 [216,0–420,0] |

55,0 [36,0–73,5] |

|

|

p |

p=0,9 |

p=0,46 |

p=0,22 |

|

|

Индекс курящего |

Интенсивность курения, пачка/лет |

|||

|

Курящие |

Экс–курильщики |

Курящие |

Экс–курильщики |

|

|

p II,III=0,05 p II,IV=0,03 p III,IV=0,4 |

p II,III=0,88 p II,IV=0,19 p III,IV=0,27 |

p II,III=0,05 p II,IV= 0,03 p III,IV=0,38 |

p II,III=0,25 p II,IV= 0,004 p III,IV=0,02 |

|

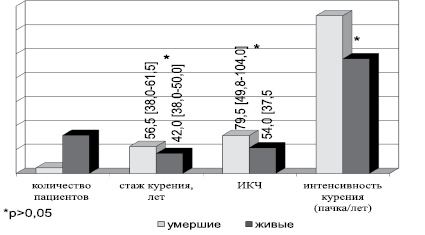

Возраст, в котором начато курение, общее количество пачек–лет и текущий статус курения являются прогностическими показателями для смертности от ХОБЛ. За 3–и года наблюдения от прогрессирования дыхательной недостаточности: нарастания гипоксии и гиперкапнии умерло 12 человек (13,04%), при этом отмечается тенденция к большему стажу курения, а также показателей по интенсивности курения и ИКЧ среди данных пациентов (p>0,05) (рис. 1).

Рис. 1. Статус курения как прогностический показатель смертности от ХОБЛ.

Таким образом согласно результатов нашего исследования было отмечено, что особенность клинической картины ХОБЛ состоит в том, что долгое время болезнь протекает без выраженных клинических проявлений и долгое время остается не диагностированной. При этом, несмотря на непродолжительный стаж ХОБЛ (менее 2–х лет), сроки стационарного лечения по койко-дню выше при сочетании данных патологий (12,0 [10,0–14,0] и 15,0 [12,0–16,0], соответственно, p=0,02), а также имеется тенденция к увеличению пребывания в стационаре в зависимости от длительности основной патологии (ХОБЛ), что, по нашему мнению, и мнению ряда авторов [5,14], обусловлено наличием такой сопутствующей патологии как АГ, которая отягощает течение ХОБЛ.

Выводы

1. У больных с ХОБЛ тяжесть клинического течения зависит от продолжительности заболевания, интенсивности и стажа курения, что приводит к снижению показателей функции внешнего дыхания.

2. Снижение показателей функции внешнего дыхания приводит к увеличению частоты госпитализаций и продолжительности стационарного лечения по поводу обострения ХОБЛ.

Библиографическая ссылка

Козлов Е.В., Деревянных Е.В., Балашова Н.А., Яскевич Р.А. ВЛИЯНИЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕДИКО–СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА ТЯЖЕСТЬ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ У МУЖЧИН // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2016. № 12-3. С. 480-485;URL: https://applied-research.ru/ru/article/view?id=10867 (дата обращения: 09.01.2026).