В пределах Белокурихинского плутона выявлено несколько штоков гранит-лейкогранитового состава (Осокинский, Курановский, Черновской), с которыми связано вольфрам-молибденовое и редкоземельное оруденение [1]. Гранитоидный Устаурихинcко-Берёзовский шток и пегматитовое проявление Раиса обнаружены в 2015 году при прокладке дороги на Сухую гриву при строительстве объекта Белокуриха 2 к западу от курорта Белокуриха. Актуальность изучения вновь выявленного штока и связанного с ним оруденения не вызывает сомнения. Цель исследования – выявление геохимических, петрологических особенностей штока и связанных с ним проявлений пегматитов.

Результаты исследования и их обсуждение

Ранее Устаурихинско-Берёзовский шток не выделялся, хотя он имеет значительные размеры. Он простирается от горы Сухая Грива на востоке до урочища Устаурихи (слияние рек Малой и Большой Сычёвки) на западе и с севера на юг от ручья Провальная Падь до верховьев реки Малой Сычёвки. Общая площадь штока составляет 20 км2. Он сложен породами трёх фаз: 1) гранитами двуслюдяными, 2) двуслюдяными лейкогранитами и 3) лейкогранитами умеренно-щелочными мусковитовыми.

Граниты двуслюдяные, слабо порфировидные, состоят из решетчатого микроклин-пертита (40-50 %), слабозонального олигоклаза (20-30 %), кварца (20-30 %), биотита (2-8 %), мусковита (2-4 %). Вкрапленники калишпата достигают иногда размеров 1 см по удлинению, часто характеризуются неоднородным пятнистым угасанием и тенями замещенных полисинтетических двойников плагиоклаза. Структура основной массы гипидиоморфнозернистая. Акцессорные минералы – апатит, магнетит, ортит, циркон, сфен, пирит.

Лейкограниты и субщелочные лейкограниты мусковитовые весьма схожи.

Лейкограниты розовато-серые и светло-серые двуслюдяные массивные неравномернозернистые породы. Вблизи контакта лейкогранитов с биотитовыми гранитами – порфировидные. Редко отмечаются участки пойкилитовых структур. Состав: микроклин-пертит – 25-35 %, кварц – 30-35 %, альбит-олигоклаз – 25-30 %, биотит – 5-3 %, редко встречается мусковит (1-2 %). Присутствуют микрографические сростки кварца и калишпата размером до 2 мм. Биотит по химическому составу относится к ряду истонит-сидерофиллит. Акцессорные минералы – апатит, магнетит, ортит, циркон.

Умеренно-щелочными лейкограниты мусковитовые отличаются присутствием низко железистого (ƒ = 37-44 %) биотита (до 2 %) с повышенными содержаниями F (4 % и более), MnO (2,8-3 %), мусковита (5-8 %) и иногда акцессорного флюорита (до 100 г/т) и турмалина (до 120 г/т), наличием миароловых текстур и пегматоидных прожилков и жил. Флюорит и турмалин в породах образуют вкрапленность размерами от 0,5 мм до 0,4 см. Изредка флюорит и турмалин отмечается в миароловых пустотах, указывая на то, что их кристаллизация связана с поздними стадиями становления пород под влиянием позднемагматических флюидов. Из других акцессориев присутствуют магнетит, сфен, циркон. Химический состав пород штока приведен в таблице.

Представительные анализы Устаурихинско-Берёзовского штока (оксиды в масс. %, элементы – в г/т)

|

Компоненты |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

SiO2 |

72,7 |

74,12 |

74,02 |

74,0 |

74,84 |

76,6 |

75,2 |

76,9 |

|

TiO2 |

0,23 |

0,18 |

0,17 |

0,18 |

0,13 |

0,07 |

0,07 |

0,06 |

|

Al2O3 |

13,71 |

13,75 |

13,73 |

13,4 |

13,43 |

13,0 |

13,3 |

13,4 |

|

Fe2O3 |

0,75 |

0,7 |

0,73 |

0,95 |

0,75 |

0,52 |

0,51 |

0,5 |

|

FeO |

1,3 |

1,2 |

1,25 |

0,66 |

0,6 |

0,33 |

0,39 |

0,35 |

|

MnO |

0,05 |

0,08 |

0,07 |

0,08 |

0,06 |

0,04 |

0,04 |

0,04 |

|

MgO |

0,41 |

0,3 |

0,28 |

0,45 |

0,34 |

0,21 |

0,24 |

0,25 |

|

CaO |

0,9 |

0,83 |

0,81 |

0,55 |

0,6 |

0,3 |

0,35 |

0,33 |

|

Na2O |

2,8 |

3,3 |

3,2 |

4,6 |

3,95 |

4,28 |

4,3 |

4,2 |

|

K2O |

4,9 |

4,65 |

4,61 |

4,55 |

4,87 |

4,2 |

4,3 |

4,5 |

|

P2O5 |

0,09 |

0,1 |

0,11 |

0,05 |

0,2 |

0,03 |

0,03 |

0,04 |

|

Сумма |

99,8 |

99,85 |

99,9 |

99,88 |

99,9 |

100,05 |

100,0 |

99,95 |

|

Mo |

1,2 |

1,1 |

1,2 |

1,1 |

2,8 |

2,5 |

2,7 |

2,5 |

|

Be |

6,5 |

5,7 |

5,5 |

1,7 |

0,6 |

1,0 |

1,5 |

1,4 |

|

V |

11,7 |

9,5 |

9,2 |

9,1 |

9,8 |

9,2 |

9,1 |

9,0 |

|

Cr |

12,6 |

10,5 |

11,5 |

9,8 |

9,3 |

9,5 |

9,2 |

8,7 |

|

Ga |

23,3 |

23,4 |

23,8 |

21,2 |

23,8 |

23,5 |

23,8 |

23,3 |

|

Rb |

297 |

301 |

312 |

140 |

172 |

165 |

174 |

182 |

|

Sr |

143 |

82 |

95 |

205 |

8,5 |

10,1 |

15,1 |

16,5 |

|

Y |

20,5 |

16,2 |

16,1 |

10,8 |

19,2 |

11,3 |

11,1 |

10,9 |

|

Zr |

45 |

35 |

38 |

225 |

215 |

195 |

197 |

201 |

|

Nb |

22 |

24 |

23 |

62,2 |

77 |

68,5 |

66,5 |

62,7 |

|

Cs |

16,1 |

19,1 |

19,0 |

3,8 |

2,1 |

2,5 |

2,6 |

2,2 |

|

Ba |

375 |

310 |

313 |

250 |

35 |

45 |

55 |

48 |

|

Th |

23,5 |

8,9 |

9,2 |

9,0 |

47 |

35 |

34 |

31 |

|

U |

9,7 |

3,9 |

3,7 |

4,3 |

4,1 |

5,2 |

5,7 |

5,5 |

|

Ag |

1,3 |

1 |

1,1 |

1 |

1,2 |

1,1 |

1,1 |

1,3 |

|

Co |

5,0 |

4,87 |

4,85 |

1,43 |

2,89 |

1,9 |

1,95 |

1,5 |

|

Ni |

7,0 |

7,1 |

7,12 |

3,3 |

4,18 |

3,8 |

3,5 |

3,3 |

|

Zn |

67,9 |

70,1 |

65,1 |

34,7 |

9,19 |

10,5 |

13,5 |

14,1 |

|

Pb |

40,2 |

34,5 |

35,1 |

13,7 |

7,48 |

7,3 |

9,3 |

8,7 |

|

Li |

141 |

167 |

172 |

122 |

48,3 |

49,9 |

49,3 |

50,7 |

|

Sc |

3,1 |

2,72 |

2,8 |

3,49 |

2,4 |

2,5 |

2,5 |

2,3 |

|

Ge |

1,6 |

1,1 |

1,2 |

1 |

1,1 |

1,3 |

1,4 |

1,5 |

|

Cu |

14,6 |

13,7 |

14,5 |

6,92 |

16,6 |

15,1 |

17,1 |

16,9 |

|

Hf |

7,5 |

7,3 |

7,2 |

7,8 |

4,5 |

5,1 |

5,3 |

5,2 |

|

Окончание таблицы |

||||||||

|

Компоненты |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

Ta |

2,9 |

5,4 |

5,5 |

5,5 |

4,8 |

4,5 |

4,6 |

4,4 |

|

W |

4,2 |

3,9 |

4,5 |

4,3 |

4,1 |

4,0 |

4,3 |

4,5 |

|

Sn |

8,1 |

7,3 |

7,1 |

7,4 |

10,2 |

8,5 |

8,3 |

9,1 |

|

La |

38,0 |

27,8 |

28,1 |

3,08 |

5,64 |

4,5 |

4,0 |

5,1 |

|

Ce |

96,5 |

60,1 |

58,1 |

6,73 |

15,2 |

7,1 |

10,1 |

14,9 |

|

Pr |

7,1 |

6,8 |

6,9 |

0,93 |

1,87 |

1,05 |

1,0 |

1,1 |

|

Nd |

34,1 |

25,4 |

23,4 |

3,15 |

7,11 |

4,1 |

4,2 |

5,8 |

|

Sm |

6,4 |

4,61 |

4,6 |

1,11 |

2,25 |

1,8 |

1,9 |

2,0 |

|

Eu |

0,7 |

0,49 |

0,45 |

0,06 |

0,03 |

0,12 |

0,13 |

0,11 |

|

Gd |

4,7 |

3,89 |

3,8 |

1,24 |

2,17 |

1,5 |

1,9 |

2,0 |

|

Tb |

0,9 |

0,55 |

0,65 |

0,27 |

0,46 |

0,35 |

0,3 |

0,5 |

|

Dy |

3,2 |

3,01 |

3,1 |

1,77 |

2,87 |

2,05 |

2,1 |

2,2 |

|

Ho |

0,8 |

0,51 |

0,5 |

0,32 |

0,61 |

0,5 |

0,7 |

0,8 |

|

Er |

1,5 |

1,48 |

1,42 |

0,98 |

1,88 |

1,2 |

1,2 |

1,3 |

|

Tm |

0,3 |

0,22 |

0,23 |

0,16 |

0,34 |

0,2 |

0,2 |

0,23 |

|

Yb |

1,9 |

1,5 |

1,4 |

1,37 |

1,43 |

1,41 |

1,5 |

1,4 |

|

Lu |

0,24 |

0,2 |

0,21 |

0,21 |

0,38 |

0,28 |

0,25 |

0,23 |

|

∑TR |

216,84 |

152,76 |

148,32 |

32,18 |

61,44 |

37,46 |

40,58 |

48,57 |

|

TE1,3 |

0,99 |

1,04 |

1,09 |

1,17 |

1,15 |

1,08 |

0,92 |

0,98 |

|

U/Th |

0,41 |

0,44 |

0,4 |

0,48 |

0,09 |

0,15 |

0,17 |

0,18 |

|

Nb/La |

0,58 |

0,89 |

0,82 |

20,2 |

13,6 |

15,2 |

16,6 |

12,3 |

Примечание. Анализы выполнены в Институте минералогии, кристаллографии, геохимии редких элементов (ИМГРЭ, г. Москва) методом ICP-MS. TE1,3 – тетрадный эффект фракционирования редкоземельных элементов, как среднее между первой и третьей тетрадами по [5]. Породы Берёзовского штока: 1 – гранит двуслюдяной, 2–3 – двуслюдяные лейкограниты, 4-8- лейкограниты умеренно-щелочные мусковитовые.

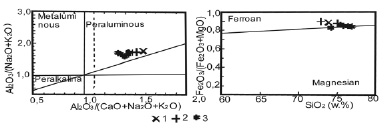

На канонических диаграммах фигуративные точки составов пород попадают в поля пересыщенных глинозёмом (рис. 1, а) и железистых (рис. 1, б) пород.

а) б)

Рис. 1. а – диаграмма Al2O3/(N2O+K2O) – Al2O3/(N2O+K2O+CaO) по [6], б –диаграмма SiO2 – Fe2O3/(Fe2O3+MgO) по [7] для пород Устаурихинско-Берёзовского штока. Породы штока: 1 – гранит двуслюдяной, 2 – двуслюдяные лейкограниты 3 – лейкограниты умеренно-щелочные мусковитовые

Все породы характеризуются низкими отношениями U/Th, указывающими на относительно свежие породы, не претерпевшие наложенных процессов. Суммарные содержания редких земель в них умеренные и варьируют от 32,18 до 216,84 г/т. Большие концентрации свойственны боле ранним фазам.

Рудоносность штока. В последнее время в пределах северной периферии Белокурихинскогно плутона обнаружено несколько новых проявлений пегматитов. Они располагаются по реке Берёзовка и её притокам и объединены в Берёзовское пегматитовое поле. В пределах этого пегматитового поля локализуется Устаурихинско-Берёзовский шток двусдюдяных гранитов и лейкогранитов, к которому и приурочены пегматитовые проявления: Устаурихинское, Карьерное, Правая Берёзовка и Раиса. Все они, за исключением Карьерного, приурочены к штоку, а Карьерное – к экзоконтакту штока с порфировидными гранитами главной фазы Белокурихинского плутона. Карьерное проявление локализуется в порфировидных гранитах главной фазы Белокурихинского плутона, и в отличие от всех остальных проявлений, характеризуется интенсивно проявленной эпидотизацией.

Проявления пегматитов Карьерное и Правая Берёзовка локализуются в бортах ручьёв Карьерный и Правая Берёзовка. На каждом из проявлений обнаружены по нескольку пегматитовых тел мощностью от 1,5 до 3,5 м и протяжённостью в несколько десятком метров. Пегматиты дифференцированы и состоят из кварца, ортоклаза, альбита, мусковита, турмалина, граната, эпидота, редко – тантало-ниобатов, ортита. Все они относятся к числу камерных пегматитов, локализующихся в лейкогранитах, с которыми они пространственно связаны. Проявления слабо изучены и требуют вскрытия канавами.

Устаурихинское проявление пегматитов локализуется в двуслюдяных гранитах и лейкогранитах в самом урочище Устауриха, а также в бортах Малой и Большой Сычёвки. Мощности пегматитов варьируют от 10 до 80 см, видимые протяжённости от 15 до нескольких десятков метров. В наиболее крупных телах пегматитов отмечается зональность с кварцевым ядром, крупноблоковой частью и мелко-агрегатными микро-пегматитовыми оторочками. Состав: кварц нескольких генераций, мусковит, биотит, калиевый полевой шпат, альбит, реже гранат, турмалин, тантало-ниобаты.

Проявление пегматитов Раиса находится в правом и левом бортах ручья Берёзовка. Выявлено Раисой Ивановой в 2015 году. Проявление обнаружено при прокладке дороги на Сухую гриву при строительстве объекта Белокуриха 2.

Пегматиты уникальные. Они приурочены к Берёзовскому штоку двуслюдяных гранитов и лейкогранитов площадью более 20 км2. Пегматиты образуют пегматитовое поле и вскрыты по вертикали более чем на 400 м. В нижней части пегматиты пронизывают гранитоиды штока в виде жил мощностью от 10 см до 1,1 м с субширотным простирание и падением на юг. Пегматитовых жил насчитывается более 50. А в верхней части пегматиты образуют своеобразный штокверк, где более мощные тела образуют субгоризонтальные жилы мощностью от 0,5 до 1,5 м, от которые ответвляются субвертикальные и вертикальные жилы. Создаётся впечатление, что пегматиты здесь наследуют трещины отдельности, образовавшиеся при застывании гранитоидов. В местах сочленений разнонаправленных жил пегматитов образуются раздувы до 10 м. Пегматиты сложены среднезернистыми и крупнозернистыми пегматоидными породами, состоящими из розового микроклина, дымчатого кварца, альбита, часто принадлежащего клевеландитовой разновидности, зеленоватого и белого мусковита, чёрного биотита, редко турмалина, граната, эпидота, монацита, танталита, колумбита, пирохлора, циркона. Местами отмечаются хорошие участки с письменной текстурой. Изредка отмечаются зональные пегматиты с кварцевым ядром, крупноблоковой полосой и мелкопегматитовой оторочкой. В этой части пегматитов реки Берёзовки обнаружены кварц-турмалиновые и кварц-гранатовые шлиры размерами от 5 до 7 см. Среди таких шлиров отмечены графические срастания граната с кварцем и цирконом. Здесь гранат образует специфические удлинённые выделения до 2-3 см в длину. Изредка среди пегматитов отмечаются «инее-подобные» срастания мусковита. Содержания элементов по штуфным пробам составляют: тантала и ниобия от 0,05 до 0,7 %, циркония от 0,1 до 0,5 %, церия от 0,1 до 1,2 %, иттрия от 0.2 до 1,3 %. Пегматиты требуют доизучения, так как содержат повышенные концентрации редких и редкоземельных элементов.

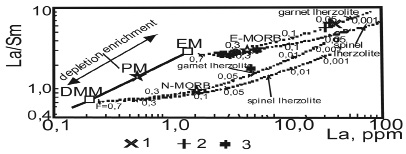

Граниты двуслюдяные и лейкограниты двуслюдяные обогащены легкими РЗЭ и в сочетании с повышенными содержаниями Nb (> 20 г/т) и высокими отношениями Nb/La ppm = 0,58-0,89 (таблица), относятся к дериватам, образовавшимся за счёт плавления обогащенных Nb базальтоидов (NEB-типа).

Лейкограниты умеренно-щелочные мусковитовые характеризуются ещё более высокими концентрациями ниобия (62,2 – 77 г/т) и максимальными отношениями Nb/La ppm = 12,3-20,2, что позволяет их рассматривать в качестве выплавок высокониобиевых базальтов (HNB-типа). Для высоко-Nb базальтов считается, что их источник находится в астеносферной мантии [3].

На диаграмме соотношений La/Sm – La фигуративные точки составов пород попадают на различные кривые плавления родоначальных источников базальтоидов (рис. 2).

Рис. 2. Диаграмма La/Sm – La по [2] для пород Устаурихинско-Берёзовского штока. DMM – деплетированный мантийный источник MORB. РМ – примитивная мантия; ЕМ – обогащённый мантийный источник; E-MORB – и N-MORB – составы обогащённых (Е) и нормальных (N), базальтов срединно-океанических хребтов; точечные линии – тренды плавления источников DMM и EM, засечки с цифрами на точечных линиях – степень частичного плавления для соответствующих мантийных источников. Породы штока: 1 – гранит двуслюдяной, 2 – двуслюдяные лейкограниты 3 – лейкограниты умеренно-щелочные мусковитовые

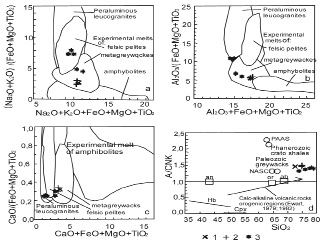

Рис. 3. Экспериментальные диаграммы: (a), (b), (c) – диаграммы композиционных экспериментальных расплавов из плавления фельзических пелитов (мусовитовых сланцев), метаграувакк и амфиболитов для пород Устаурихинско-Берёзовского штока; (d) – диаграмма SiO2 – A/CNK) для пород штока. Тренд известково-щелочного фракционирования вулканических пород орогенных регионов по [4]. A- Al2O3, CNK – Сумма CaO, Na2O, K2O. Остальные условные те же, что на рис. 1

Все породы попадают на кривые плавления обогащённой мантии. Однако, если двусдюдяные граниты и лейкограниты отвечают очень низкой степени частичного плавления гранатового лерцолита, то лейкограниты умеренно-щелочные мусковитовые отвечают высокой степени частичного плавления шпинелевого лерцолита и локализуются вблизи среднего состава базальтоидов E-MORB) (рис. 2).

Проверка на возможность контаминации коровым материалом и выяснение возможных источников плавления проведена с использованием экспериментальных данных (рис. 3).

Такая контаминация коровым материалом подтверждается приведенными анализами и осуществлялась за счёт плавления метаграувакков (для двуслюдяных гранитов и двуслюдяных лейкогранитов) и пералюминиевых лейкогранитов для мусковитовых умеренно-щелочных лейкогранитов (рис. 3).

Выводы

1. Формирование Устаурихинско-Берёзовского штока проходило в рамках сложного сценария – на первом этапе за счёт низкой степени частичного плавления и дифференциации гранатового лерцолита, а для поздних мусковитовых умеренно-щелочных лейкогранитов – за счет большей степени частичного плавления шпинелевых лерцолитов и последующей дифференциации расплава.

2. На позднем этапе расплавы в области нижней коры были контаминированы коровым материалом. Для двуслюдяных гранитов и лейкогранитов таким контаминатом были граувакки, а для умеренно-щелочных мусковитовых лейкогранитов – граувакии и пералюминиевые лейкограниты.

3. Завершение магматического процесса ознаменовалось генерацией редкометалльных пегматитов с тантало-ниобатами.

Библиографическая ссылка

Гусев А.И. ПЕТРОЛОГИЯ, ГЕОХИМИЯ И РУДОНОСНОСТЬ УСТАУРИХИНСКО-БЕРЁЗОВСКОГО ШТОКА ГОРНОГО АЛТАЯ // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2017. № 4-3. С. 555-560;URL: https://applied-research.ru/ru/article/view?id=11514 (дата обращения: 16.02.2026).