Введение

Отмечая приоритетные направления в медицине, в своем видеообращении к участникам II Национального Конгресса с международным участием «Национальное здравоохранение – 2023», проходившего в конце прошлого года, президент Российской Федерации акцентировал внимание на необходимости дальнейшего укрепления здоровья жителей государства. В реализации указанной проблемы важными вопросами продолжают оставаться ранняя диагностика заболеваний, в том числе опухолей доброкачественного и злокачественного генеза, совершенствование маршрутизации пациентов и оказание качественной, высокоэффективной медицинской помощи.

Научно-практический интерес при лечении новообразований в оториноларингологии представляют доброкачественные опухоли и опухолеподобные образования, локализованные в лимфоэпителиальном глоточном кольце Пирогова – Вальдейера. В этом контексте одним из доброкачественных и редко встречающихся новообразований является лимфатическая мальформация (лимфангиома) небной миндалины. Чаще всего лимфангиомы локализуются в местах превалирующего развития лимфатических сосудов, например области дна полости рта, слюнные и околоушные железы, шеи и головы, вестибулярные отделы гортани и т.д. [1]. В то время как поражения небных миндалин единичны [2]. Важной особенностью лимфангиом, локализованных на небной миндалине, является их деструирующий медленный рост со склонностью к изъязвлению стромы с частыми кровотечениями, вплоть до профузных, угрожающих жизни пациентов. Макроскопически лимфангиома выглядит в виде новообразования с экзофитным ростом на миндалине, не всегда имеющего четкие границы [3]. Размеры лимфангиомы могут варьировать и в зависимости от этого вызывать специфические симптомы, которые прежде всего связаны с раздражением слизистой оболочки ротоглотки и обструкцией дыхательных путей [4, 5]. Как правило, лимфангиоматозные новообразования миндалин имеют одностороннее расположение, хотя в литературе имеются сообщения о двусторонней локализации на миндалинах [6]. В сложном патогенетическом механизме формирования лимфангиомы принимают непосредственное участие пролиферативные процессы лимфатических сосудов, проходящих в небных миндалинах. Описывая доброкачественные новообразования небных миндалин, авторы часто представляют их под различной номенклатурой: лимфангиоматозный полип, ангиома, полипоидная лимфангиома, пальмовые миндалины, гамартома, что затрудняет получение истинных сведений частоты встречаемости лимфангиомы небных миндалин [7]. Эпидемиологические сведения встречаемости в различных регионах и странах относительно скудны, имеются единичные сведения: например, по данным англоязычной литературы на конец 2013 г. было описано всего 32 случая заболевания лимфангиомой небных миндалин. Средний возраст пациентов на момент обращения составил примерно 25 лет [8]. Встречаемость лимфангиом небных миндалин по гендерному признаку наблюдается одинаково как у мужчин, так и у женщин.

Этиология и предрасположенность к формированию лимфангиом на небных миндалинах в настоящее время недостаточно изучена и отдельные гипотезы являются спорными. Считается, что лимфангиома небных миндалин – это в основном врожденное заболевание. Примерно 50 % патологий проявляются при рождении, а 80–90 % диагностируется в течение первых двадцати лет жизни. Как правило, лимфангиома небных миндалин считается доброкачественным новообразованием и не имеет тенденции к озлокачествлению [9]. Существуют различные теории возникновения лимфангиомы. По мнению некоторых авторов, последняя возникает в результате мальформации лимфатической системы (дефекта строения сосудов в процессе эмбрио- и васкулогенеза). Другие считают, что лимфангиома образуется в результате активации опухолевого процесса [10]. По характеру роста лимфангиомы могут иметь различные формы, от имеющих ножки до шарообразных с гладкой поверхностью, без шероховатостей [11, 12]. Отсутствие классификационных критериев сосудистых аномалий для правильной постановки диагноза и отдельные критические замечания исследователей привели к длительным дискуссиям и появлению клинических рекомендаций. Так в клинических рекомендациях Международного общества по изучению сосудистых аномалий (International Society for the Study Vascular Malformation – ISSVA) все аномальные сосудистые изменения, от опасных для жизни образований до простого «родимого пятна», представляют собой спектр расстройств [13]. Как отмечено в указанных рекомендациях, часто пациентам с сосудистыми аномалиями выставляются неправильные диагнозы, что в свою очередь приводит к ненадлежащему лечению пациентов и требует привлечения смежных специалистов. Исходя из этого отмечено, что одной из первостепенных задач ISSVA должно быть достижение унифицированной классификации. Отмечено, что последняя классификация (1997) была построена на разделении двух составляющих сосудистых поражений, к первым были отнесены мальформации сосудов, а во вторую вошли пролиферативные поражения сосудов (опухоли). Критический анализ показал наличие неучтенных нозологических единиц, например лимфатической, венозной или капиллярной мальформации и др. Исходя из этого сотрудниками ISSVA предложена и используется официальная, обновленная классификация сосудистых аномалий, согласно которой гемангиомы относятся к сосудистым опухолям и делятся на следующие виды: младенческую; врожденную; веретеноклеточную; эпителиоидную; дольчатую капиллярную; шпоровидную; микровенулярную; анастомозирующую; гломерулоидную; сосочковую; приобретенную эластозную; литорально клеточную селезенки; внутримышечную; синусоидальную.

К настоящему времени достаточно хорошо изучены иммунологические аспекты и морфологические характеристики лимфангиом небных миндалин [14]. По морфологическим признакам выделяют три типа лимфангиом. Первый тип – капиллярные или простые лимфангиомы, они образуются из тонкостенных лимфатических сосудов и располагаются на поверхности кожи. По частоте встречаемости капиллярные гемангиомы занимают лидирующее место. Реже встречаются кавернозные лимфангиомы, которые представляют собой подкожные образования и отличаются от капиллярных большим размером. И третий тип – это кистозные лимфангиомы, состоят из расширенных кистозных лимфатических узлов и обычно локализуются на шее. Для клиницистов не представляет особой сложности различить между собой три типа лимфангиом, и следует рассматривать их как единое понятие, так как они представляют собой один и тот же патологический процесс по всему диапазону заболеваний. Иногда при определении характера развития лимфангиомы и его инвазивности врачи часто используют предложенную В.Ф. Антонивым и У.Л. Лутфуллаевым классификацию гемангиом (2007), основу которой составляет деление новообразования на локализацию, отделы и фрагменты. Классификация представлена в виде четырех стадий. Наиболее удобной и позволяющей выбрать оптимальный и прогнозируемый метод лечения считается классификация, построенная на определении размеров лимфангиомы: макрокистозная лимфангиома – размер более 5 см и микрокистозная лимфангиома – размер менее 5 см.

Важной особенностью лимфангиом с тонзиллярной локализацией является отсутствие характерной симптоматики. Заболевание может протекать бессимптомно, особенно на ранних стадиях и при небольших размерах лимфангиомы. Наиболее часто они обнаруживаются случайным образом при физикальном осмотре и диагностических обследованиях, а также после тонзилэктомии [15, 16]. По мере роста клиническая симптоматика нарастает из-за сдавления близрасположенных органов, нарушения их функции. Ранними и настораживающими симптомами являются обеспокоивающее затруднение глотания, боль и ощущение инородного тела в горле, которые могут вызывать приступы непродуктивного кашля. Приобретая большие размеры, опухоль может сдавливать окружающие структуры и вызвать затруднение дыхания, стридор и тошноту [17, 18].

Дополнительные методы диагностики ограничиваются неинвазивными исследованиями: УЗИ, КТ, МРТ, рентгенография и т.д. Чаще всего бывает достаточно ультразвуковых методов исследования для предварительной верификации лимфангиомы (лимфатической и лимфовенозной мальформаций), но в принятии решения о предстоящем объеме оперативного вмешательства важным для визуализации патологических тканей остается МРТ. В некоторых случаях для выявления лимфангиом (лимфатической и лимфовенозной мальформациями) в других анатомических зонах прибегают к комплексному обследованию пациента, в которое помимо исследования свертывающей системы крови и УЗИ входят МРТ тканей головы и шеи (в том числе с контрастным усилением), УЗДГ сосудов шеи, головы, лица и т.д. [19, 20].

Дифференциальный диагноз проводят с плоскоклеточной папилломой, эпидермальной кистой, ювенильной ангиофибромой, гемангиомой, фиброэпителиальным полипом, фибромой, фиброксантомой, липомой, аденомой и хондромой. Из этих доброкачественных образований наиболее распространенной является плоскоклеточная папиллома, которая представляет собой разрастание поверхностного эпителия без вовлечения нижележащей стромы и с отсутствием лимфатических и лимфоцитарных компонентов [21]. Очень важно при постановке диагноза гистологическое исследование, которое позволит подтвердить и установить правильный диагноз. Основным выбором тактики лечения при лимфангиоме небных миндалин является хирургическое иссечение. О случаях рецидива и злокачественной трансформации после полной резекции новообразования не сообщалось [22].

Описание клинического случая

В поликлинику Санкт-Петербургского научно-исследовательского института уха, горла, носа и речи обратился мужчина Е., 35 лет, с жалобами на новообразование на правой небной миндалине, дискомфорт в горле при глотании. Из анамнеза выяснено, что с указанным новообразованием пациент наблюдается у оториноларинголога по месту жительства в течение восьми лет. В течении указанного времени никакого лечения не принимал. Пять лет назад была выполнена биопсия новообразования, получен гистологический ответ с описанием очаговой лейкоцитарной инфильтрации в микропрепаратах, подготовленных из представленных фрагментов миндалины. В связи с ростом образования, доставляющим значительный дискомфорт, пациент 11 июня 2024 г. обратился в Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи.

Объективный статус

На момент осмотра пациент в сознании, адекватен, активен, в контакт вступает легко, ориентирован. Видимые слизистые оболочки и кожные покровы обычной физиологической окраски без признаков воспаления, периферических отеков нет. Фискальное обследование и показатели общеклинических анализов и лабораторных исследований в пределах нормальных физиологических значений. Наследственный и аллергологический анамнез не отягощены. Осмотр наружного носа – форма наружного носа правильная, контуры симметричны, пальпация и перкуссия проекции околоносовых пазух безболезненна, признаков воспаления кожных покровов не выявлено, дыхание через нос свободное. Риноскопия – слизистая оболочка полости носа влажная, розового цвета. Носовые раковины немного увеличены в объеме, адреналиновый тест положительный. Имеется незначительная деформация перегородки носа в виде S-образного искривления четырехугольного хряща, но при этом общие носовые ходы свободные, широкие, патологического отделимого и дизосмии нет. Фарингоскопия – зубы санированы, открывание рта широкое, свободное. Слизистая оболочка преддверия полости рта розовая, влажная. Мягкое небо подвижно, симметрично. Из верхнего полюса правой небной миндалины на ножке определяется образование розового цвета, с гладкой поверхностью, правильной формы, плотной консистенции, размерами 7 × 3 см. Небные миндалины увеличены (1 степень), рыхлые, в лакунах пробки. Задняя стенка глотки розовая, влажная, налетов нет. Ото- и ларингоскопия без особенностей.

Пациенту выставлен предварительный диагноз: образование гортаноглотки, лимфангиома правой небной миндалины «под вопросом». Выбрана тактика хирургического лечения. Согласие пациента получено, необходимые юридические документы подписаны. Спустя два дня после получения результатов общеклинических исследований и лабораторных анализов пациенту произведено хирургическое удаление новообразования. Операция выполнена в условиях многокомпонентной анестезии с интубацией трахеи. Пациенту установлен роторасширитель и выполнен разрез по переходной складке передней небной дужке справа. Миндалина с новообразованием выделена тупым путем экстракапсулярно. Проведен гемостаз. Выполнен разрез по переходной складке передней небной дужки слева. Миндалина выделена тупым путем экстракапсулярно. Гемостаз. Кровотечения нет. Операция без осложнений. Общая кровопотеря составила около 100 мл. Через один день пациент отпущен домой под наблюдение врачом-оториноларингологом по месту жительства.

На рис. 1 представлен макропрепарат удаленного фрагмента небной миндалины с новообразованием, который был направлен на гистологическое исследование, спустя восемь дней получен ответ с подтверждением диагноза.

Рис. 1. Макропрепарат удаленной правой небной миндалины размером 7×3 см с полиповидным новообразованием, длиной 2,3 см, толщиной 1,5 см

Послеоперационный период проходил без особенностей, кровотечения не наблюдалось. Пациент через день отпущен домой.

Результаты гистологического исследования

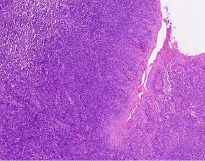

Выраженный хронический тонзиллит без экссудативного обострения, с выраженной реактивной гиперплазией лимфоидной ткани. Лимфангиома правой небной миндалины. На рис. 2 представлен гистологический препарат фрагмента миндалины.

Рис. 2. Гистологический препарат лимфангиомы небной миндалины (гематоксилин-эозин, х40)

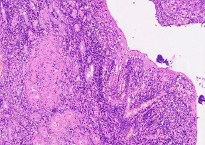

Рис. 3. Гистологический препарат полипоидного образования небной миндалины (гематоксилин-эозин, х40) Отчетливо наблюдается большое количество анастомозирующих разнокалиберных расширенных сосудов лимфатического типа

На представленном микроскопическом препарате четко прослеживается многослойный плоский и цилиндрический эпителий с распространенной выраженной инфильтрацией лимфоцитами и немногочисленными нейтрофилами, с наложениями небольшого количества клеточно-лейкоцитарного детрита. Лимфоидная ткань с очагами формирования грануляционной ткани разных сроков, лимфоидные фолликулы с признаками выраженной гиперплазии. Атипии не наблюдается. Представленная гистологическая картина свидетельствует о длительности заболевания.

На рис. 3 представлен гистологический препарат фрагмента полиповидного образования, отчетливо покрытого многослойным плоским эпителием с лимфоидной тканью у основания, с фиброзной стромой.

Контрольный осмотр через 21 день и спустя 4 месяца не выявил никаких патологических изменений. Полученный результат и ключевые аспекты диагностики новообразований лимфоидного кольца, методы лечения входят в рабочие образовательные программы и преподаются на курсах повышения квалификации врачей [23].

Заключение

Представленный клинический случай демонстрирует редкую локализацию лимфангиомы в области небной миндалины у 35-летнего мужчины. Хотя это заболевание встречается редко и считается врожденным, не исключается его диагностика и дифференциальная диагностика в более старшем возрасте. Для постановки правильного диагноза золотым стандартом является гистологическое исследование. Широкое хирургическое иссечение с тонзиллэктомией способствует отличному прогнозу и отсутствию рецидивов.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Библиографическая ссылка

Кривопалов А.А., Коркмазов М.Ю., Алексанян Ю.С., Асламбекова А.А. РЕДКАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ЛИМФАНГИОМЫ В ГЛОТОЧНОМ КОЛЬЦЕ, КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ОДНОСТОРОННЕГО ПОРАЖЕНИЯ НЕБНОЙ МИНДАЛИНЫ // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2025. № 3. С. 28-33;URL: https://applied-research.ru/ru/article/view?id=13707 (дата обращения: 13.02.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/mjpfi.13707