В настоящее время в онкологии продолжается поиск нетоксичных воздействий, активизирующих системные и локальные защитные механизмы. Ранее было показано, что воздействия слабых электромагнитных излучений (ЭМИ) различных частотных диапазонов на структуры ЦНС белых крыс могут обеспечивать выраженный противоопухолевый эффект, обусловленный активизацией органов иммунной и нейроэндокринной систем организма [2, 4, 6]. При этом необходимым условием являлось применение режимов активационной терапии, способствующих развитию в организме животных стойких антистрессорных общих неспецифических адаптационных реакций (АР) [2, 3]. В то же время, процессы в зоне опухоли при эффективных электромагнитных воздействиях оставались мало изученными.

Целью исследования явилось сравнительное изучение микрокартины опухоли и состава инфильтрирующих опухоль элементов иммунной системы при росте опухоли и противоопухолевых эффектах низкоинтенсивных комплексных электромагнитных воздействий, применявшихся в режимах активационной терапии.

Материалы и методы исследования

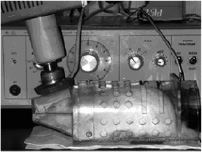

Опыты проводили на 79 белых беспородных крысах-самцах (200–250 г) с перевивной саркомой 45. Условия проведения исследований соответствовали международным регламентациям экспериментов на животных [5]. Опухоль перевивали подкожно в заднюю боковую поверхность спины животного в объеме клеточной взвеси 0,3 мл. Воздействия начинали по достижении опухолями размеров 0,7-1 см3. Применяли оригинальные методы низкоинтенсивной электромагнитотерапии, включавшие два вида комплексных электромагнитных воздействий – сочетанное и комбинированное [4]. Воздействия проводили 4–5 раз в неделю в течение 4-х недель. При сочетанном воздействии, осуществлявшемся только на голову животного, одновременно использовали модулированное излучение миллиметрового диапазона (ЭМИ КВЧ) и инфранизкочастотное магнитное поле (ИНЧ МП, 1мТл). Воздействие проводили с помощью аппарата «Явь-1» (42,2 ГГц, 10 мВт/см2), индукционной катушки и специально сконструированного модулятора на базе генератора сигналов специальной формы (рис.1). Частота ИНЧ МП изменялась в диапазоне 0,8–7,8 Гц в соответствии с режимом модуляции ЭМИ КВЧ [4]. При комбинированном воздействии последовательно применяли СКЭНАР-терапию и, через 30-40 мин, воздействие ЭМИ КВЧ также на голову животного (рис.1). При СКЭНАР-терапии использовали аппарат «СКЭНАР-97.1» с выносным электродом-расческой, воздействия осуществляли на голову, область позвоночника, зону опухоли и проекции печени.

Рис. 1. Вид экспериментальной установки для осуществления воздействия ЭМИ КВЧ и сочетанного воздействия

Объем опухоли определяли 2 раза в неделю. При этом использовали формулу Шрека для эллипсоидов. Оценка характера и напряженности адаптационных реакций (АР) проводилась по показателям лейкоцитарной формулы крови, подсчитанной на 200 клеток, с учетом общего содержания лейкоцитов, 1–2 раза в неделю в соответствии с методом Гаркави-Квакиной [2, 3]. При этом в качестве сигнального показателя характера АР использовали относительное число лимфоцитов. По окончании экспериментов животных забивали путем эфирной перенаркотизации, опухоли взвешивали, образцы ткани фиксировали в 10 % нейтральном формалине и жидкости Карнуа. Срезы опухоли окрашивали гематоксилин-эозином, а также по методу Браше. Морфометрия осуществлялась с помощью измерительного комплекса «САГА» на базе ПК. Определяли плотность клеточной популяции, оценивали (в промилле, ‰) митотическую активность и содержание дистрофически измененных опухолевых клеток, а также количество и состав инфильтрирующих опухоль клеток иммунной системы. При этом в периферической зоне опухоли подсчитывали количество клеток лейкоцитарного ряда в каждом 5-м поле зрения, в более глубоких слоях опухоли определяли содержание лимфоцитов и плазмоцитов (‰). При статистической обработке результатов использовали t-критерий Стьюдента, а также критерий Вилкоксона-Манна-Уитни.

Результаты исследования и их обсуждение

У крыс контрольной группы наблюдался активный рост опухоли (табл. 1). Гематологические показатели свидетельствовали о развитии в организме этих животных АР стресс (относительное содержание лимфоцитов – менее 45 %) или напряженных антистрессорных адаптационных реакций (содержание лимфоцитов 54-68 %, моноцитоз, анэозинофилия). К концу эксперимента у части крыс были отмечены также и признаки анемии (анизоцитоз).

Таблица 1

Противоопухолевый эффект комплексных электромагнитных воздействий и характер адаптационных реакций (АР) у крыс с саркомой 45

|

Группа |

Вес опухоли, г |

Случаи регрессии |

Характер преобладавших АР |

|

|

Контроль |

n=31 |

14,5±1,5 |

0 |

Стр, напряженные антистрессорные АР |

|

ЭМИ КВЧ +ИНЧ МП |

Торможение, регрессия, n=13 |

3,3±1,0 ●▼ |

4 (20 %) |

ПА |

|

Рост, n=7 |

14,3±1,1 |

0 |

напряженные антистрессорные АР, Стр |

|

|

СКЭНАР – ЭМИ КВЧ |

Торможение, регрессия, n=28 |

2,1±0,8 ● |

10 (36 %) |

СА, ПА |

Обозначения: ЭМИ КВЧ+ИНЧ МП – сочетанное воздействие; СКЭНАР – ЭМИ КВЧ – комбинированное воздействие.

Примечание. Отличие от контрольных значений: ● – р<0,05–0,001; от случаев роста опухоли при сочетанном воздействии ▼ – p<0,05. Стр – АР стресс, ПА – АР повышенной активации, СА – АР спокойной активации.

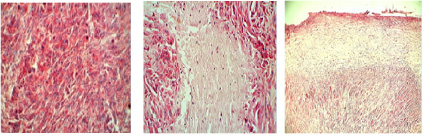

Микрокартина саркомы 45 животных контрольных групп характеризовалась плотным расположением клеток веретенообразной формы (рис. 2 А), многочисленными фигурами митоза (табл. 2), а также локальным прорастанием опухолью соединительнотканной капсулы.

А Б В

Рис. 2. Изменения в ткани саркомы 45 под влиянием комплексных электромагнитных воздействий. А. Рост опухоли в контрольной группе. Плотное расположение клеток опухоли. Браше. Ув. 400. Б. Сочетанное воздействие (ИНЧ МП + ЭМИ КВЧ). Частичная регрессия опухоли. Снижение плотности расположения клеток, наличие обширных участков некроза. Браше Ув. 400. В. Комбинированное воздействие (СКЭНАР – ЭМИ КВЧ). Полная регрессия опухоли. Замещение ткани опухоли соединительной тканью. Браше. Ув. 100

Исследованные электромагнитные факторы значительно изменяли адаптационный статус подопытных крыс и оказывали выраженное влияние на развитие опухоли у большинства животных (табл. 1). Так, при сочетанном воздействии на фоне развития стойкой АР повышенной активации у 13 из 20 животных (65 %) был отмечен противоопухолевый эффект. При этом у 4 животных (20 %) наблюдалась регрессия опухоли на 60–100 %, а в остальных случаях было отмечено торможение роста опухоли на 73 %. Комбинированное воздействие оказалось еще более эффективным – регрессия опухоли была отмечена более чем у трети животных (в 1,8 раз чаще, чем при использовании сочетанного воздействия), а у остальных крыс этой группы наблюдалось торможение роста опухоли на 71 % (табл. 1). Микрокартина саркомы 45 при частичной регрессии характеризовалась снижением плотности расположения клеток и наличием обширных участков некроза (рис.2Б). В случаях полной регрессии саркомы 45 наблюдалось замещение ткани опухоли соединительной тканью (рис.2В).

Для более полного представления о процессах в ткани саркомы 45 под влиянием исследованных воздействий интерес представляло изучение изменений при выраженном торможении роста опухоли. По результатам морфометрии у таких животных в 2–3 раза по сравнению с показателями в контрольной группе крыс снижалась плотность расположения клеток опухоли и в 3–4 раза уменьшалась их митотическая активность, а содержание дистрофически измененных клеток возрастало более чем в 10 раз (табл. 2).

Таблица 2

Изменения в ткани саркомы 45 при выраженном торможении роста опухоли под влиянием комплексных электромагнитных воздействий у белых беспородных крыс-самцов

|

Группа |

Число клеток в поле зрения |

Митотическая активность (‰) |

Клетки с дистрофическими изменениями (‰) |

|

|

Контроль |

Рост, n=31 |

49.4±5,5 |

43,9±4,4 |

9,2±1,3 |

|

ЭМИ КВЧ + ИНЧ МП n=16 |

Торможение, n=9 |

18,4±2,1▼ |

12,3±1,4 ●▼ |

118,2±11,4 ●▼ |

|

Рост, n=7 |

35,3±3,0 ● |

18,3±3,0 ● |

96,8±10,8 ● |

|

|

ЭМИ КВЧ–СКЭНАР Торможение, n=18 |

21,6+2,9 ● |

11,5+2,8 ● |

125,2+15,6● |

|

Обозначения: ЭМИ КВЧ+ИНЧ МП – сочетанное воздействие; СКЭНАР – ЭМИ КВЧ – комбинированное воздействие.

Примечание. Отличие от контрольных значений: ● – р<0,05–0,001; от случаев роста опухоли при воздействии ▼ – p<0,05. Площадь поля зрения – 6787 мкм2.

Интересно, что при использовании сочетанного воздействия даже в случаях отсутствия заметных изменений размеров и веса саркомы 45 по сравнению с показателем в контрольной группе результаты морфометрии свидетельствовали о достоверном снижении плотности расположения клеток опухоли и признаков их митотической активности (соответственно, в 1,4 и 2,4 раза), а также о значительном (в 10,5 раз) увеличении содержания дистрофически измененных клеток по сравнению с этими показателями у крыс контрольной группы (табл. 2).

Исследованные комплексные электромагнитные воздействия приводили к усилению инфильтрации ткани саркомы 45 клетками иммунной системы. В связи с необходимостью исключения из анализа изменений, обусловленных активизацией макрофагального фагоцитоза при регрессии саркомы 45, сдвиги в инфильтрации под влиянием исследованных факторов изучали только при торможении роста опухоли (табл. 3, рис. 3).

Таблица 3

Изменение инфильтрации опухоли клетками иммунной системы при выраженном торможении роста саркомы 45 под влиянием комплексных электромагнитных воздействий

|

Группа/показатели |

Периферическая зона опухоли, число клеток в поле зрения |

Глубокие слои опухоли, ‰ |

|||||

|

Лимфоциты |

Плазмо-циты |

Макрофаги |

Тканевые базофилы |

Лимфоци-ты |

Плазмоциты |

||

|

Контроль |

Рост, n=31 |

3,2±0,3 |

0 |

0 |

0,15±0,06 |

34,7±4,1 |

0,68±0,5 |

|

ЭМИ КВЧ + ИНЧ МП n=16 |

Торможение, n=9 |

26,9 ± 1,3 ●▼ |

6,5±0,2 ●▼ |

5,9±0,9● |

0,49±0,06 ●▼ |

131±13 ● |

4,9±1,0 ● |

|

Рост, n=7 |

21,9±1,2● |

5,1±0,3 ● |

5,0±1,0● |

0,22±0,04 |

111±18 ● |

3,0±1,0 ● |

|

|

ЭМИ КВЧ-СКЭНАР Торможение, n=18 |

21,4±1,3 ● |

11,3±2,9 ● Т▼ |

4,4±0,8 ● |

0,56±0,07 ●▼ |

143+23 ● |

6,9+1,3 ● |

|

Обозначения: ЭМИ КВЧ+ИНЧ МП – сочетанное воздействие; СКЭНАР – ЭМИ КВЧ – комбинированное воздействие/

Примечание. Отличия от контрольных значений ● – р<0,05–0,001; от случаев роста опухоли при сочетанном воздействии ▼ – p<0,05, Т▼ – p<0,1. Площадь поля зрения – 6787 мкм2.

В случаях торможения роста опухоли под влиянием исследованных воздействий в периферической зоне саркомы 45 наблюдалось увеличение содержания лимфоцитов в 7–8 раз, а тканевых базофилов – более чем в 3 раза по сравнению с этими показателями в контрольной группе. Кроме того, было отмечено появление макрофагов и плазмоцитов, не выявленных при анализе микропрепаратов, полученных у крыс контрольной группы (табл. 3, рис. 3). При этом для случаев торможения роста саркомы 45 было характерно наиболее выраженное увеличение числа плазмоцитов и тканевых базофилов. Усиление инфильтрации клетками иммунной системы под влиянием электромагнитных воздействий наблюдалось и в более глубоких слоях опухоли. Было отмечено значительное увеличение числа лимфоцитов (примерно, в 4 раза), а также количества плазмоцитов – в 6,6 и 10,9 раза, соответственно, при сочетанном и комбинированном воздействии (табл. 3).

Таким образом, при использовании комплексных электромагнитных воздействий, оказывавших выраженный антистрессорный эффект, имело место непрямое повреждающее влияние на клетки саркомы 45. При этом дистрофические изменения и некроз клеток опухоли наблюдались на фоне усиления инфильтрации клетками иммунной системы периферических и более глубоких слоев ткани опухоли.

Заключение

Представленные результаты соответствуют ранее полученным сведениям о высокой противоопухолевой эффективности комплексных электромагнитных воздействий в эксперименте при их использовании в режимах активационной терапии [2, 4, 6]. Параметры действующих факторов – низкая интенсивность и преимущественная локализация воздействий на структуры ЦНС – исключают возможность их прямого повреждающего влияния на клетки опухолей. Таким образом, противоопухолевая эффективность исследованных электромагнитных факторов была связана с их системным антистрессорным действием – развитием стойких адаптационных реакций спокойной и повышенной активации, способствующих выраженной активизации механизмов противоопухолевой резистентности. Более высокая эффективность комбинированного электромагнитного воздействия по сравнению с сочетанным воздействием, очевидно, была обусловлена дополнительным влиянием на спинной мозг, зону проекции печени и перитуморальную зону с помощью СКЭНАР-терапии, обеспечившим более значительную активизацию центральных и периферических звеньев многоуровневых регуляторных механизмов противоопухолевой резистентности.

А Б В

Рис. 3. Инфильтрация субкапсулярной зоны саркомы 45 клетками иммунной системы при торможении роста опухоли под влиянием комплексных электромагнитных воздействий. Браше: А – Рост опухоли в контрольной группе. Плотное расположение опухолевых клеток, инфильтрированных единичными лимфоцитами. Ув. 1000; Б – Сочетанное воздействие (ЭМИ КВЧ + ИНЧ МП). Торможение роста опухоли. Обширные участки инфильтрации клетками иммунной системы – макрофагами, лимфоцитами и плазмоцитами. Ув. 400; В – Комбинированное воздействие (ЭМИ КВЧ – СКЭНАР). Торможение роста опухоли. Выраженная инфильтрация различными клетками иммунной системы с заметными группами плазмоцитов. Ув. 1000.

В литературе имеются противоречивые сведения о диагностическом и прогностическом значении инфильтрации ткани опухоли клетками лейкоцитарного ряда [1,7]. Это связано с возможностью ремоделирования опухолью активности клеток иммунной системы, развития иммуносупрессивных реакций и стимуляции опухолевого роста. Полученные нами результаты свидетельствуют об определенном параллелизме между выраженностью противоопухолевого действия изученных факторов и изменениями в качественном и количественном составе лейкоцитов, инфильтрировавших ткань саркомы 45. Это позволяет рассматривать значительное усиление инфильтрации ткани опухолей клетками лейкоцитарного ряда как отражение мобилизации местных иммунных механизмов под влиянием электромагнитных воздействий. Сочетанное и комбинированное воздействия в целом вызывали сходные по характеру и выраженности изменения состава иммунокомпетентных клеток, инфильтрировавших опухоль. В первую очередь, значительно увеличивалось количество лимфоцитов. При этом количественное преобладание лимфоцитов над плазмоцитами, особенно выраженное в глубоких слоях опухоли, в сочетании с увеличением количества макрофагов, могло указывать на преимущественную активизацию клеточного звена иммунитета. В то же время, то обстоятельство, что при торможении роста саркомы 45 показатели содержания плазмоцитов и тканевых базофилов были выше, чем при росте опухоли, могло отражать важную роль и антителозависимых иммунных механизмов в реализации противоопухолевых эффектов сочетанного и комбинированного электромагнитных воздействий.

Полученные результаты свидетельствуют о перспективности использования исследованных воздействий в клинической практике и расширяют современные представления о механизмах, реализующих опосредованное противоопухолевое действие низкоинтенсивных факторов электромагнитной природы.

Библиографическая ссылка

Жукова Г.В., Гаркави Л.Х., Евстратова О.Ф., Бартенева Т.А., Мащенко Н.М., Ширнина Е.А. ИММУНОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯТЫ ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО ВЛИЯНИЯ НИЗКОИНТЕНСИВНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2014. № 4. С. 62-66;URL: https://applied-research.ru/ru/article/view?id=5072 (дата обращения: 31.12.2025).