Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является весьма распространенным состоянием в амбулаторной практике [3]. При этом выживаемость больных зависит от четкости выполнения рекомендаций больными. Комплаентность пациентов определяется многочисленными факторами. В настоящее время выделяется несколько групп факторов, влияющих на комплаентность [6]. При условии высокого уровня развития здравоохранения комплаентность пациентов определяется преимущественно факторами, зависящими от больного и его заболевания. Отечественными исследователями показано, что степень информированности больного с сердечно-сосудистой патологией оказывает весомое влияние на его комплаентность [1]. В условиях дефицита специалистов и слабой их подготовки определяющими факторами комплаентности могут являться медицинские факторы.

Целью исследования явилось изучение медицинских факторов, способных оказывать влияние на обучение амбулаторных больных ХСН.

Материалы и методы исследования

В исследование был включен 151 амбулаторный больной, наблюдающийся с ХСН. Средний возраст больных составил 67,4 года (95 % ДИ: 66,2-68,6 года). Доля мужчин среди больных составила 26,5 %.

Все больные заполняли опросник Мориски-Грина [5] и проходили собеседование для оценки комплаентности. Регистрировалось наличие льготного лекарственного обеспечения, стабильность и своевременность получения льготных лекарств. 50 больных заполнили анонимную анкету, включавшую вопросы о поле, возрасте, уровне образования, давности симптомов ХСН, понимании важности непрерывного лечения, знании диетических ограничений и соблюдении диеты, о том, какую информацию они получили от своего врача и сколько времени затрачивает врач на все этапы амбулаторного приема, о степени удовлетворенности консультацией и наличии потребности в дополнительной информации по своему заболеванию.

Кроме того, в исследование было включено 35 амбулаторных врачей, участвующих в лечении больных ХСН. Средний возраст врачей составил 45,9 года (95 % ДИ: 41,9-50,0 года).

Врачи заполняли анонимную анкету, которая была составлена для изучения уровня знаний по вопросам, касающимся диагностики и лечения ХСН, уровня применения этих знаний на практике и распределения времени приема больного ХСН. Анкета состояла из 26 вопросов, из которых 10 были направлены на выявление уровня знаний о ХСН (основных положений отечественных рекомендаций [2]), 5 – на уточнение степени участия врача в образовании больного, 3 на распределение времени на разные аспекты работы с больным ХСН во время амбулаторного приема. Остальные вопросы были направлены для уточнения причины возможного недостаточного владения знаниями о ХСН или недостаточного применения этих знаний на практике.

Достоверность различий встречаемости качественных признаков анализировали с помощью критерия хи-квадрат (χ2). Для изучения корреляционных связей применялся корреляционный анализ с использованием коэффициента корреляции рангов Спирмена. Достоверность коэффициентов корреляции и различий принимали при Р<0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

По результатам заполнения опросника Мориски-Грина недостаточная комплаентность была установлена у 78 больных ХСН, что составило 51,7 %. При этом 56 человек (37,1 %) отметили, что периодически забывают принять препарат, 66 человек (43,7 %) указали, что невнимательно относятся к времени приема препарата, 45 человек (29,8 %) отметили, что прекращают прием препаратов, когда чувствуют себя хорошо и 27 больных (17,9 %) указали, что прекращают прием препаратов, когда чувствуют себя хуже. Однако установлено, что опросник не включал ситуацию, когда пациенты специально делают перерыв в лечении не из-за забывчивости или изменения самочувствия, а чтобы «организм отдохнул от лекарств». Приняв во внимание такой мотив несоблюдения предписаний врача, количество некомплаентных больных увеличилось до 97 (64 %).

При проведении опроса больных ХСН, получающих лекарственные средства на льготных условиях, установлено, что за полгода минимум однократно 92 больных (81,4 %) не смогли своевременно получить льготное лекарственное средство в аптеке. При сравнении частоты приверженности к лечению среди пациентов, получающих лекарство бесплатно и пациентов, приобретающих препараты за деньги, доля комплаентных больных среди получающих лекарственные средства бесплатно оказалась достоверно ниже: 42,9 % (95 % ДИ: 32,1 – 53,7 %) против 60,4 % (95 % ДИ: 46,8 – 74,0 %), при Р=0,046. Таким образом, проблемы льготного обеспечения больных ХСН снижают их комплаентность. При этом средний возраст больных, получающих лекарство бесплатно, в сравнении с пациентами, получающими лекарства за деньги, не имел значимого отличия (66,9 против 67,2 года).

Среди льготополучателей случаи замены (лечащим врачом или в аптеке) одного лекарственного препарата на аналог с тем же действующим веществом за последние шесть месяцев встречались у 62 % больных. Случаи замены врачом одного лекарственного препарата на аналог из той же группы с другим действующим веществом (не связанные с непереносимостью) за последние шесть месяцев отметили 32 % больных. При этом 30 % пациентов отметили оба варианта замены. Таким образом, не менее чем 1 раз в полгода почти у 2/3 больных, получавших льготные лекарственные средства, происходила замена препарата на аналогичный не по медицинским показаниям.

Среди больных ХСН, получавших лекарственные средства на льготных условиях, за полгода минимум однократно 92 больных (81,4 %) не смогли своевременно получить льготное лекарственное средство в аптеке.

При оценке доли больных ХСН, которые приобретали лекарственные препараты исключительно за свой счет оказалось, что среди комплаентных больных таких людей было 29 %, а среди некомплаентных – только 9 % (Р=0,0028). Таким образом, вероятно, что приобретение лекарства только за свой счет ассоциировалось с лучшей приверженностью к лечению. Однако причинно-следственные взаимоотношения в данном случае могут быть достаточно сложными. Пациенты, имеющие более высокую степень медицинской грамотности, позволяющую понимать важность непрерывного лечения одними и теми же препаратами, имеют низкую степень доверия к льготному обеспечению из-за ограниченности списка, частой замены препаратов и возможностью несвоевременного получения препарата в аптеке. Именно эти пациенты имеют и более высокий уровень приверженности к лечению и стремятся отказаться от льготы, приобретая лекарства за свой счет.

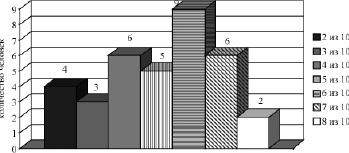

При опросе врачей относительно знания отечественных рекомендаций по ХСН максимальное количество правильных ответов 8 из 10 было у двух (6 %) врачей (рисунок), 6 врачей (17 %) ответили правильно на 7 вопросов из 10, 9 врачей (26 %) ответили правильно на 6 вопросов из 10, 5 врачей (14 %) справились с 5 вопросами из 10, 6 докторов (17 %) правильно ответили на 4 вопроса из 10, 3 врача (9 %) правильно ответили только на 3 предложенных вопроса и только на 2 из 10 ответов были правильными у 4 человек (11 %).

Таким образом, только половина врачей (51 %) ответили правильно более, чем на 50 % вопросов о ХСН, несмотря на то, что не имело категории только 12 врачей (34 %), а в последние 5 лет не проходили повышения квалификации только 2 человек (6 %). Более того, проведение корреляционного анализа не установило связей между категорией врача, давностью повышения квалификации, возрастом, полом, специализацией, с одной стороны, и уровнем знаний о ХСН, с другой. Но 10 врачей (29 %) указали, что нуждаются в дополнительном обучении по вопросам ведения больных с ХСН, 24 врача (69 %) отметили, что возможно нуждаются в дополнительных знаниях о ХСН, а один врач воздержался от ответа на этот вопрос, т.е. врачи действительно осознают недостаток знаний в области диагностики и лечения ХСН.

Распределение врачей по количеству правильных ответов на анкету, оценивающую уровень знаний о ХСН

При опросе 461 кардиолога из семи стран Европы [4] оказалось, что только 65 % врачей действительно знают рекомендации Европейского общества кардиологов. При этом 92 % считают, что они придерживаются этих рекомендаций. В нашем случае опрашивались терапевты, может быть поэтому на все вопросы правильно никто не смог ответить.

При опросе больных установлено, что хотя бы однократно информацию о диете, методах самоконтроля, тактике при ухудшении состояния, необходимости ведения дневника, регулярного приёма лекарств получало всего 11 (22 %) больных. При этом 4 врача (11 %) давали всегда полные рекомендации больным с ХСН, 15 врачей (43 %) давали большинству больных необходимые указания. Таким образом, существуют явные отличия между тем, что сообщают о своей образовательной работе с больными врачи и тем, что считают об этом пациенты. Особенно значимый дефицит информации выявлен у больных ХСН относительно ведения дневников самоконтроля и тактики при усилении тяжести симптомов. Это могло быть связано с дефицитом времени на общение пациента и врача.

Проведено изучение продолжительности различных составляющих амбулаторного приема пациентов с ХСН (таблица). Врачи указали, что средняя продолжительность амбулаторной консультации больного ХСН, который впервые обратился за помощью, составляет 18,5 минуты (95 % ДИ: 16,0 – 21,0 минуты). Продолжительность консультации повторно обратившегося пациента достоверно меньше и в среднем составляет 14,3 минуты (95 % ДИ: 12,8 – 15,7 минуты). При этом сбор жалоб и анамнеза занимает в среднем 17 % времени, изучение медицинской документации, данных дополнительного исследования занимает в среднем 13 % времени, осмотр больного занимает у врача в среднем 16 % времени, оформление медицинской документации занимает 21 % времени, выписка рецептов на лекарственные средства занимает в среднем 17 % времени, а рассказ больному о его заболевании, лечении и методах самоконтроля занимает в среднем 16 % времени.

Затраты времени врача при осуществлении амбулаторной консультации больного ХСН (по данным анкетирования врачей)

|

Аспект работы врач |

Доля времени, % |

Затрачиваемое время при первичном обращении, мин |

Затрачиваемое время при повторном обращении, мин |

|

Сбор жалоб и анамнеза заболевания |

17 |

3,1 |

2,4 |

|

Изучение медицинской документации, данных дополнительного исследования |

13 |

2,4 |

1,9 |

|

Осмотр больного |

16 |

3,0 |

2,3 |

|

Оформление медицинской документации |

21 |

3,9 |

3,0 |

|

Выписка рецептов на лекарственные средства |

17 |

3,1 |

2,4 |

|

Беседа с пациентом о его заболевании, лечении и методах самоконтроля |

16 |

3,0 |

2,3 |

|

Всего |

100 |

18,5 |

14,3 |

Если перевести эти доли в конкретные минуты, которые тратит врач на консультацию больного с ХСН, то на сбор информации о больном врач тратит 8,5 мин при первом обращении и 6,6 минуты при повторном обращении, а на обучение больного уходит 3 минуты в первом случае и 2,3 минуты – во втором. Именно за это время врач объясняет какие рекомендации он дал и как их надо выполнять, говорит об особенностях применения и действия рекомендованных лекарственных средств, выясняет уровень комплаентности пациента, выясняет причины неточного или неполного исполнения рекомендаций, данных в прошлый раз, пытается убедить больного в необходимости точного исполнения рекомендаций, выслушивает его аргументы, обучает его методам самоконтроля, предоставляет информацию о тактике при возникновении обострения заболевания, появлении неотложной ситуации. Вполне естественно, что три минуты на полноценную беседу с больным не хватает.

Прием у врача, со слов пациентов, обычно продолжался 14 минут (95 % ДИ: 12,3 – 15,8 минуты) и это совпало с данными, полученными из врачебных анкет. При этом пациенты указали, что рассказ о заболевании и его лечении обычно продолжался 5,4 минуты (95 % ДИ: 4,1 – 6,6 минуты), а врачи оценили это время как 2,3 – 3 минуты.

Настораживает информация о том, что физикальный осмотр врачи проводят всегда в 48 % случаев, не всегда – в 32 % случаев, редко – в 6 % случаев и никогда в 14 % случаев. То есть, каждый пятый больной ХСН осматривается врачами редко или совсем не осматривается, что может сказаться на качестве диагностики и лечения.

При оценке доступности врачей первичной медико-санитарной помощи 10 больных (20 %) указали, что ожидают консультации менее часа после обращения в поликлинику, еще 28 больных (56 %) указали, что ожидать приходится до суток. 7 больных (14 %) обычно ожидают консультации от 1 до 3 дней и 5 больных (10 %) отметили, что срок ожидания консультации обычно превышает 3 дня. Таким образом, только 28 % больных ХСН ожидают консультации свыше 1 дня.

14 больных (28 %) указали, что полностью довольны врачом, который их наблюдает, еще 13 больных (26 %) указали, что они в основном довольны своим врачом. Оказались довольны врачом лишь частично 12 больных (24 %) и были полностью недовольны амбулаторным врачом 9 больных (18 %). Таким образом, все-таки большая часть больных (54 %) имели высокую степень удовлетворенности своими врачами.

На вопрос о потребности в дополнительной информации о ХСН 28 больных (56 %) ответили «да», 18 больных (36 %) указали ответ «возможно» и лишь 4 человека (8 %) ответили «нет». То есть, 92 % больных нуждаются в дополнительном образовании по вопросам, касающимся ХСН.

Выводы

- Среди амбулаторных больных ХСН 64 % некомплаентны.

- Дополнение опросника Мориски-Грина вопросом «Устраиваете ли Вы перерывы в медикаментозном лечении?» позволяет выявить дополнительное количество некомплаентных больных.

- Амбулаторные больные ХСН, приобретающие лекарства за полную стоимость, чаще являются комплаентными, в сравнении с больными ХСН, получающими лекарства на льготных условиях.

- Почти у 2/3 амбулаторных больных ХСН, получавших льготные лекарственные средства, не реже одного раза за полгода происходила замена препарата на аналогичный не по медицинским показаниям, а 4/5 льготополучателей имеют перебои со снабжением льготными лекарственными средствами.

- На рассказ больному ХСН о его заболевании амбулаторные врачи тратят в среднем 3 минуты при первом визите и 2,3 минуты при повторном, что приводит к тому, что пациенты часто не помнят об информации, которую сообщает им врач об их заболевании.

- Только половина врачей, принимающих участие в ведении амбулаторных больных ХСН правильно отвечают на большую часть вопросов, о диагностике и лечении данной патологии.

- Подавляющее большинство пациентов и амбулаторных врачей первичного звена нуждаются в дополнительном обучении по вопросам ХСН.

Библиографическая ссылка

Штегман О.А., Петрова М.М., Вырва П.В. МЕДИЦИНСКИЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КОМПЛАЕНТНОСТЬ АМБУЛАТОРНЫХ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2014. № 5-2. С. 98-101;URL: https://applied-research.ru/ru/article/view?id=5346 (дата обращения: 12.01.2026).