Государственная политика в сфере здравоохранения неразрывно связана с развитием медицинского образования, что находит подтверждение в новых концептуальных и законодательных документах в сфере образования и здравоохранения [1, 2]. В частности, ст.82, п.2 ФЗ-273 определено «реализация профессиональных образовательных программ медицинского образования и фармацевтического образования обеспечивает непрерывное совершенствование профессиональных знаний и навыков в течение всей жизни, а также постоянное повышение профессионального уровня и расширение квалификации» [6]. В проекте WFME по стандартам непрерывного профессионального образования, в основном, предусматривается «самостоятельное обучение на основании потребностей практической деятельности врача, а не предписываемых ему правил [7]. Помимо обеспечения профессионального роста, непрерывная профессиональная подготовка предназначена для поддержания и развития знаний и навыков врача, необходимых для удовлетворения возрастающих потребностей пациентов и системы здравоохранения, соответствия современным научным медицинским достижениям и требованиям органов, осуществляющих лицензирование врачей, и общества в целом» [5]. Таким образом, реализация профессионального образования в медицинских вузах должна осуществляться с учетом потребностей системы здравоохранения, а профессиональная «квалификация» врача должна характеризоваться не суммой полученных образовательных документов, а профессиональными компетенциями с максимально широким спектром навыков.

В этой связи появляется реальная необходимость введения в образовательный процесс требований реализации правового поля медицинской деятельности, что особенно важно в условиях реализации новых нормативно-правовых актов в области охраны здоровья. Знание норм действующего в здравоохранении законодательства и его соблюдение медицинскими работниками – залог эффективного функционирования системы здравоохранения и профессиональной защиты врачебной деятельности. Правовая грамотность врачей особенно в вопросах, касающихся взаимоотношений «врач-пациент», является неотъемлемой частью их профессионализма [3,4]. Все вышеизложенное возлагает определенные требования и ответственность на медицинские вузы по формированию компетенций в области медицинского права.

В свете сказанного, нами были проведены социологические исследования по оценке правовой грамотности лечащих врачей, врачей – интернов, ординаторов и студентов медицинского вуза.

Цель исследования состояла в сравнительной оценке правовой грамотности лечащих врачей, врачей – интернов, ординаторов и студентов.

Материалы и методы исследования

Лечащие врачи, молодые специалисты – врачи – интерны, ординаторы и студенты старших курсов. Предмет исследования – правовая грамотность обучающихся. Для реализации цели использованы следующие методы: контент-анализа, социологический, статистический. Всего проанализировано 365 анкет.

Результаты исследования и их обсуждение

По данным исследования 77,8±3,9 % лечащих врачей, 66,6±6,4 врачей – интернов, ординаторов и 88±3,2 % студентов отметили, что знания законов №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» и №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании» недостаточны. На вопрос: «Какая медицинская помощь пациенту должна быть предоставлена бесплатно?» – 75,9±4,0 % лечащих врачей затруднялись ответить, это в 2 раза больше, чем у молодых врачей, разность показателей существенна и достоверна (P<0,01).

71 % студентов и 53,3 % врачей интернов, ординаторов недостаточно знали права и ответственность медицинских организаций и лечащих врачей, а также права и ответственность граждан (78 %). При этом 0,7±3,3 % врачей-интернов и ординаторов и 10,0±3,1 % студентов указали, что вообще не информированы о правах врача и пациента (табл.1).

Более 87,5±3,1 % лечащих врачей указали, что недостаточно знают свои права и ответственность, а 80,4±3,8 % – права и ответственность пациентов. Молодые специалисты отметили знание правовых вопросов в полном объеме в пределах 40 % против 12,5 % у лечащих врачей (P<0,001), что, вероятно, связано с хорошим уровнем подготовки в области медицинского права на этапе обучения в интернатуре и ординатуре, а также путем самообразования.

Таблица 1

Сравнительная оценка данных анкетирования у обучающихся

|

Оценка прав и ответственности врача и пациента по данным анкетирования (в %) |

||

|

Показатели анкеты |

Студенты |

Врачи-интерны и ординаторы |

|

Знаете ли Вы о правах и ответственности медицинских организаций и лечащего врача при оказании медицинской помощи? |

||

|

Знаю, но недостаточно |

71±4,5 |

53,4±6,4 |

|

Знаете ли Вы о правах и обязанностях граждан в области охраны здоровья? |

||

|

Знаю, но недостаточно |

78±4,1 |

55,5±6,4 |

Это согласуется с данными анкетирования, где 30,4±5,9 % врачей – интернов, ординаторов и 39,0±4,5 % студентов получали информацию по правовым вопросам из Интернета против 25,8±4,9 % лечащих врачей (P<0,01).

Обращает внимание, что лишь 36,6±4,6 % лечащих врачей регулярно применяли правовые знания в своей работе. При этом важно заметить, что 100 % анкетируемых врачей отметили необходимость подготовки по повышению правовой грамотности. Их них 93 % считали, что требуется включать вопросы медицинского права в области охраны здоровья и медицинской деятельности в программу циклов переподготовки и повышения квалификации для врачей всех специальностей. Достаточно большой процент анкетируемых лечащих врачей (80,3 %) указали, что знание вопросов правового регулирования врачебной деятельности следует учитывать при аттестации врачей и среднего медицинского персонала.

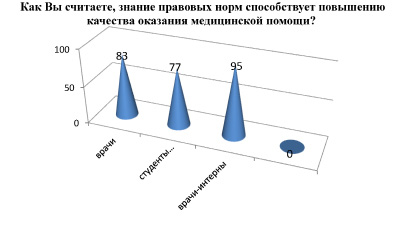

Большинство анкетируемых указали, что знание правовых вопросов в области охраны здоровья способствует повышению качества медицинской помощи, особенно в части информированного согласия или отказа, а также порядков и стандартов оказания медицинской помощи. Так, 83 % лечащих врачей, 95 % молодых врачей и 77 % студентов отметили, что знание правовых отношений в сфере медицинской деятельности, способствует повышению качества медицинской помощи (рис. 1).

Оценка ответа у обучающихся на вопрос о качестве медицинской помощи по данным анкетирования, (в %)

Наиболее значимо, при оказании медицинской помощи, по их мнению, знание стандартов и порядков, это выделили свыше 30 % анкетируемых, далее по значимости – оформление информированного добровольного согласия до 25 %, объективность информации – до 19 %.

На вопрос: «Какие правовые нормы наиболее значимы для врача» 22,3±5,4 % молодых врачей, 18,8±2,6 % лечащих врачей и 5,0±2,1 % студентов выделили «сохранение врачебной тайны» (P<0,01).

Заключение. Таким образом, лечащие врачи, врачи-интерны и ординаторы лучше, чем студенты, но все же недостаточно информированы о правовых аспектах медицинской деятельности. При этом все изучаемые контингенты обучающихся, включая студентов, достаточно осознанно мотивированы на получение правовых знаний в части медицинской деятельности. Для изменения создавшейся ситуации были разработаны предложения по повышению уровня правовой грамотности обучающихся на всех уровнях обучения: по программам специалитета; интернатуры и ординатуры; аспирантуры и дополнительного профессионального образования. Кроме того, правовые вопросы включены в компьютерные тестовые программы при проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, а также в квалификационный экзамен по итогам обучения по программам профессиональной переподготовки или повышения квалификации.

Библиографическая ссылка

Трусова Л.Н., Рассказова В.Н. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ У ПРАКТИКУЮЩИХ ВРАЧЕЙ И СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2014. № 8-3. С. 166-168;URL: https://applied-research.ru/ru/article/view?id=5772 (дата обращения: 01.01.2026).