В системе Fe-Si существует ряд силицидов: Fe3Si, Fe2Si, Fe5Si3, FeSi, FeSi2, FeSi2,33 [1]. Несмотря на достаточное количество работ [1,2], посвященных условиям формирования в системе Fe-Si силицидов железа, в литературе отсутствует информация о количественном равновесном термоповедении силицидов. В статье приводятся результаты исследований по компьютерному моделированию влияния температуры на поведение силицидов железа - Fe3Si, Fe5Si3, FeSi, FeSi2 и FeSi2,33.

Термодинамическое моделирование проводилось с использованием программного комплекса HSC-5.1, разработанного финской металлургической компанией Outokumpy [3] и основанного на идеологии консорциума SGTE (Scientife Group Thermodata Europa), который занимается созданием, поддержкой и распространением высококачественных баз данных, предназначенных для расчета равновесного состава химически реагирующих систем. В состав SGTE входят специализированные научные центры Германии, Канады, Франции, Швеции, Великобритании и США [4]. В настоящей работе использовалась подпрограмма Equilibrium Compositions комплекса HSC-5.1 предназначенная для расчета равновесия на основе принципа минимума энергии Гиббса на основе выражения:

с учетом ограничений в виде системы линейных уравнений баланса массы веществ

где f – общее число фаз системы; Bi – общее число независимого компонента i в системе; ja – масса чисел, показывающих число -тых независимых компонентов в фазе а системы; n – число независимых компонентов системы; Cj – эмпирическая термодинамическая функция; Xa – общее число молей фазы а в системе;  -мольная доля зависимого j компонента в фазе а; γj – коэффициент активности j компонента. Параметры равновесия термодинамической системы определяются решением математической задачи о нахождении экстремума с учетом всех ограничений с использованием функций Лангранжа и метода последовательных приближений Ньютона.

-мольная доля зависимого j компонента в фазе а; γj – коэффициент активности j компонента. Параметры равновесия термодинамической системы определяются решением математической задачи о нахождении экстремума с учетом всех ограничений с использованием функций Лангранжа и метода последовательных приближений Ньютона.

При работе с комплексом HSC-5.1 первоначальная информация представлялась в виде количественного ( в кг) распределения веществ в исследуемой системе. Затем определялась равновесная степень элемента (α, %) по продуктам взаимодействия. Для этого расчеты проводили по формуле :

(3)

(3)

где Gэл(исх) – масса элемента в исходной системе, кг; Gэл(прод) – масса элемента в образующемся продукте, кг.

Исследования проводились в температурном интервале 500–1800 ºС (с шагом 100 градусов) и давлении 0,1 МПа.

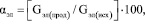

На рис. 1 приведена графическая информация о влиянии температуры на термоповедение силицидов железа. Из представленного материала следует, что Fe3Si при 1000 ºС частично разлагается на FeSi и Fe5Si3 и Fe по уравнению

Fe3Si = 0,65 Fe3Si + 0,23 FeSi + + 0,04 Fe5Si3 + 0,62 Fe. (4)

Более полно Fe3Si разлагается при Т > 1400 ºС. При 1700 ºС ряд уменьшения степени распределения кремния имеет вид: FeSi, Fe5Si3, Fe3Si (20 %). Si При 1700 ºС взаимодействие с учетом уравнения (4) описывается выражением:

0,65Fe3Si + 0,23FeSi + 0,04Fe5Si3 + + 0,62Fe = 0,13Fe3Si + 0,6FeSi + + 0,05Fe5Si3 + 0,02Si + 1,76Fe. (5)

Полностью Fe3Si разлагается на FeSi, Fe5Si3, Si и Fe при 1900 ºС.

Разложение Fe5Si3 при низких температурах (например 1000 ºС) сопровождается образованием FeSi, Fe3Si и Fe:

Fe5Si3 = 1,35 FeSi + 0,4Fe5Si3 + + 0,45 Fe3Si + 0,2Fe. (6)

Затем, при увеличении температуры более 1400 ºС, происходит увеличение степени перехода кремния в FeSi, уменьшение в Fe5Si3 с одновременным увеличением образования элементных Fe и Si. При 1700 ºС ряд уменьшения степени распределения кремния имеет вид: FeSi, Fe5Si3 (30 %), FeSi, Si. При 1700 ºС взаимодействие описывается уравнением:

1,35FeSi + 0,4Fe5Si3 + 0,45Fe3Si + + 0,2Fe = 1,958FeSi + 0,27Fe5Si3 + + 0,15Fe3Si + 1,25Fe + 0,0072Si. (7)

FeSi в сравнении с Fe3Si и Fe5Si3 при 1000 ºС является более прочным соединением. Так, при 1000 ºС степень разложения FeSi составляет только 12 %. Максимум разложения FeSi (31 %) приходится на 1400 ºС. Затем начинается возрастание степени перехода Si во вторичный FeSi (за счет уменьшения степени перехода Si в Fe5Si3, FeSi2, FeSi2,33). При 1700 ºС ряд уменьшения степени распределения Si имеет вид: FeSi (80 %), Si, Fe5Si3, FeSi2, FeSi2,33. Разложение FeSi при 1700 ºС описывает уравнение:

FeSi = 0,8 FeSi + 0,015Fe5Si3 + + 0,01FeSi2,33 + 0,1317Si + 0,1017Fe. (8)

Разложение FeSi2 сопровождается образованием Si, FeSi, FeSi2,33, FeSi2,43 и Fe. Так при 1000 ºС разложение происходит по схеме:

FeSi2 = 0,12 FeSi2 + 0,8 FeSi + + 0,055 FeSi2,33 + 0,025 FeSi2,43 + 0,671Si . (9)

При 1400 ºС наблюдается значительное уменьшение степени перехода кремния в FeSi2 , FeSi2,33 , FeSi2,43 и увеличение в FeSi и Si, а железа в элементное состояние. При 1700 ºС ряд уменьшения степени распределения Si имеет вид: Si, FeSi, FeSi2,33 , FeSi2 (41 %), FeSi2,43.

При 1700 ºС разложение происходит по схеме:

FeSi2 = 0,8 FeSi + 0,055 FeSi2,33 + + 0,025 FeSi2,43 + 0,671Si = 0,04 FeSi2 + + 0,88 FeSi + 0,043 + FeSi2,33 + + 0,008 FeSi2,43 + 1,08 Si + 0,029 Fe. (10)

При 1000 ºС степень разложения FeSi2,33 составляет 94,5 %. Основными продуктами разложения является FeSi, Si и FeSi2. В небольшом количестве образуется FeSi2,43. Разложение FeSi2,33 при 1000 ºС происходит по схеме:

FeSi 2,33 = 0,055 FeSi2,33 + 0,035 FeSi2,43 + + 0,75 FeSi + 0,16 FeSi2 + 1,0468 Si. (11)

I-Fe3Si; II-Fe5Si3; III-FeSi IV-FeSi2; V-FeSi2,33 Рис. 1. Влияние температуры на степень распределения (α) железа и кремния при разложении силицидов

Из рисунка 1, что в температурном интервале 1000–1400 ºС происходит увеличение αSi в FeSi2,33 и уменьшение в Si, FeSi, FeSi2 и FeSi2,43 , т.е. происходит образование вторичного FeSi2,33 . При Т > 1400 ºС картина изменяется: αSi в FeSi , Fe увеличивается, а в FeSi2,33 – уменьшается (при этом уменьшается и α Si в FeSi2,43 и возрастает количество элементного железа). При 1700 ºС ряд уменьшения степени распределения Si имеет вид: Si, FeSi, FeSi2,33 (4 %) , FeSi2 , FeSi2, FeSi2,43. При 1700 ºС взаимодействие в системе описывается уравнением:

0,055 FeSi2,33 + 0,035 FeSi2,43 + 0,75 FeSi + + 0,16 FeSi2 + 1,0468 Si = 0,047 FeSi2,33 + + 1,223 Si + 0,874 FeSi + 0,043 FeSi2 + + 0,015 FeSi2,43 . (12)

Если за степень относительной термостойкости принять степень неразложившегося силицида железа (γотс), тогда при технологической температуре 1700 ºС исходные силициды образуют ряд:

FeSi (γотс = 80 %) > Fe5Si3 (γотс = 30 %) > > Fe3Si (γотс = 20 %) > FeSi2 и FeSi2,33(γотс = 4 %).

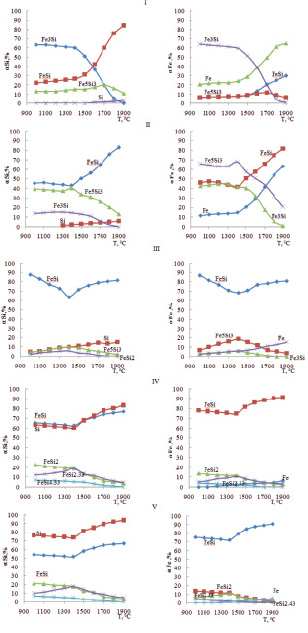

Зависимость γотс от атомной доли Si в силициде (β) имеет экстремальный характер (рис. 2 ) и описывается уравнением:

γотс = 2406-23258β + 79728 β 2- - 11404 β 3 + 58009 β 4. (13)

Из рисунка следует, что максимум γотс наблюдается при βотс= 0,5.

Рис. 2. Влияние атомной доли кремния в силициде железа (β) на степень относительной термостойкости силицида (γотс)

Абсолютную термоустойчивость силицидов железа можно оценить если в качестве критерия использовать степень выделения элементного Si (αSi). Для определения влияния типа силицида железа и температуры на αSi нами использовано рототабельное планирование исследований второго порядка [5]. В Качестве независимых переменных выбрали атомную долю кремния в силицидах железа, FeSi2,33, FeSi2 и FeSi-γ и температуру, ºС. Исследования проводились без учета Fe3Si и Fe5Si3 , которые являются довольно стойкими соединениями, у которых αSi очень низкая. (αSi из Fe3Si при 1700 ºС составляет 2,9 %, а αSi FeSi только 1,7 %). Матрица и результаты исследований приведены в таблице.

Матрица и результаты исследования по выделению кремния из силицидов железа

|

№ п/п |

Кодированные переменные |

Натуральные переменные |

αSi , % |

||

|

Х1 |

Х2 |

Т, ºС |

γ |

||

|

1 |

-1 |

-1 |

1187 |

0,44 |

5,4 |

|

2 |

+1 |

-1 |

1613 |

0,44 |

9,0 |

|

3 |

-1 |

+1 |

1187 |

0,66 |

36,3 |

|

4 |

+1 |

+1 |

1613 |

0,66 |

42,1 |

|

5 |

+1,41 |

0 |

1700 |

0,55 |

26,6 |

|

6 |

-1,41 |

0 |

1100 |

0,55 |

18,0 |

|

7 |

0 |

+1,41 |

1400 |

0,70 |

43,8 |

|

8 |

0 |

-1,41 |

1400 |

0,4 |

1,9 |

|

9 |

0 |

0 |

1400 |

0,55 |

20,1 |

|

10 |

0 |

0 |

1400 |

0,55 |

20,0 |

|

11 |

0 |

0 |

1400 |

0,55 |

19,4 |

|

12 |

0 |

0 |

1400 |

0,55 |

20,8 |

|

13 |

0 |

0 |

1400 |

0,55 |

19,9 |

На основании данных таблицы получены следующее уравнение регрессии в натуральном виде αSi = f (T,γ):

αSi = 89,78-0,152*T-74,82*γ+5,21*10-5T2 + + 199,59*γ2 + 2,29*10-3*T*γ. (14)

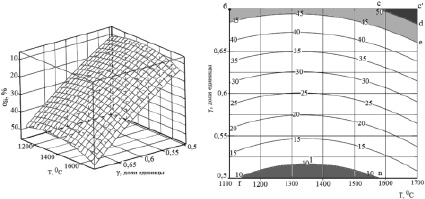

Используя уравнение 14 по программе MathCAD [6] построены объемная картина αSi = f (T, γ) и ее горизонтальные разрезы (рис. 3).

Из рис. 3 следует, что зависимость αSi от температуры носит экстремальный характер, а от γ -прямопропорциональный. αSi от 45 до 53 % наблюдается в области abcc’de (Т = 1100-1700 ºС и γ = 0,66–0,7), а αSi от 50 до 53 % отмечается в узкой области cc’d, т.е в температурной области 1580–1700 ºС и γ-0,68–0,7. Напротив высокой абсолютной термоустойчивостью обладают силициды (или их смеси) с γ = 0,5–0,52 при 1140–1580 ºС (область fln).

Цифры на линиях – αSi, % Рис. 3. Объемная картина влияния Т и γ на αSi (I) и ее горизонтальные сечения (II)

На основании проведенных исследований по моделированию термоповедения силицидов железа можно сделать следующие выводы:

- Fe3Si заметно разлагается на FeSi, Fe5Si3, Si и Fe при Т ≥ 1400 ºС; при 1700 ºС основным продуктом разложения является FeSi, Fe, Fe5Si3; полное разложение Fe3Si наблюдается при Т ≥ 1900 ºС;

- при 1400 ºС кремний Fe5Si3 на 42,1 % переходит в FeSi на 12,2 % в Fe3Si и на 2,4 % в Si; при 1700 ºС основная часть кремния Fe5Si3 (65 %) переходит в FeSi;

- в температурном интервале 1000–2000 ºС разложение FeSi носит экстремальный характер (с минимумом в 68 % при 1400 ºС); при Т ≥ 1400 ºС продуктами разложения является Fe5Si3, Si, FeSi2, FeSi2,33 и Fe; при Т > 1400 ºС устойчивость FeSi повышается в следствии разложения FeSi2, FeSi2,33.

- степень относительной термостойкости силицидов железа, определяющая степенью неразложившегося силицида, (γотс) при 1700 ºС максимальна у FeSi (80 %) и минимальна у FeSi2 и FeSi2,33 (4 %). Зависимость γотс от атомной доли Si в силицидов (β) носит экстремальный характер (с максимумом при β = 0,5) и описывается уравнением:

γотс = 2406-23258β +79728 β 2-11404 β 3+ 58009 β 4 .

– абсолютная термоустойчивость силицидов железа -αSi, определяемая по степени выделения элементного кремния, изменяется от температуры и атомной доли Si в силициде – (γ): по уравнению:

αSi= 89,78-0,152*Т-74,82* γ+5,21*Т2 *10-3 + + 199,59* γ2 + 2,29Т* γ*10-3;

неустойчивыми являются силициды (и их смеси), для которых γ изменяется от 0,68 до 0,7 (при 1580–1700 ºС); высокой абсолютной термоустойчивостью обладают силициды (и их смеси) с γ = 0,5–0,52 при 1140–1580 ºС.

Библиографическая ссылка

Шевко В.М., Сержанов Г.М., Бадикова А.Д., Утеева Р.А. ТЕРМОПОВЕДЕНИЕ СИЛИЦИДОВ ЖЕЛЕЗА // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2014. № 10-3. С. 41-45;URL: https://applied-research.ru/ru/article/view?id=6022 (дата обращения: 07.01.2026).