Эксплуатационные показатели материалов военного назначения обусловлены их целевым назначением. К наиболее важным физико-механическим показателям ткани военного назначения относятся такие показатели как прочность ткани, водо- и воздухопроницаемость, линейная усадка от воздействия высоких температур, стабильность релаксационных свойств при работе в условиях нагрузок, не превышающих 10 % от разрывных.

В производственной практике и в научных исследованиях в целях определения качества нитей и тканей широко применяются разрывные характеристики механических свойств текстильных материалов.

Разрывная нагрузка (прочность) – наибольшее усилие, выдерживаемое материалом до разрушения и выражающее его способность воспринимать нагрузку.

Разрывное удлинение (абсолютное) – это разница между длиной образца в момент разрыва и зажимной его длиной до разрыва.

Показатель разрывной нагрузки является обязательным для большинства тканей различного волокнистого состава. Интерес к нему объясняется сравнительной простотой его определения; кроме того, разрывная нагрузка тканей позволяет косвенно оценить качественный состав сырья, используемого для выработки продукции, а также степень повреждения материала в процессах заключительной отделки. Например, ткани из дефектной шерсти или недостаточно зрелого хлопка имеют заниженные против норм значения разрывной нагрузки. Пережог, перекрас, неправильные опаливание, беление или отделка термореактивными смолами (несминаемая отделка) тоже приводят к снижению разрывной нагрузки ткани. Поэтому, для тканей бытового и специального назначения, которые в процессе эксплуатации испытывают нагрузки, близкие к разрывным, последние широко используются для характеристики механических свойств тканей и нормируются в стандартах.

Ткани, имеющие большое удлинение при разрыве, например шерстяные ткани и ткани из синтетических волокон, обладают, как правило, хорошей эластичностью, несминаемостью, высокой стойкостью к истиранию.

Как и разрывная нагрузка, разрывное удлинение в значительной степени зависит от качественного состава сырья, из которого выработана ткань. При одинаковой разрывной нагрузке лучшей, в отношении механических свойств, считается та ткань, которая имеет более высокое разрывное удлинение.

Российские текстильные предприятия выпускают большой ассортимент тканей военного назначения, к которым предъявляются повышенные требования к их прочности. Поэтому в данной работе решалась задача получения математических моделей, которые описывают технологический процесс выработки тканей военного назначения с заданными прочностными характеристиками. Для решения этой задачи был проведен эксперимент по исследованию прочности ткани военного назначения в условиях работы текстильного предприятия города Камышина – ООО «Камышинский текстиль». На этом предприятии с 1998 года вырабатываются ткани военного назначения из хлопчатобумажной пряжи на ткацких станках СТБ-2-216, СТБ-2-220.

В качестве объекта исследования выбрана ткань военного назначения, техническая характеристика которой представлена в табл. 1.

Таблица 1

Характеристика ткани

|

Показатель |

Значение |

|

Ширина суровой ткани, см |

165 + 2,5 |

|

Линейная плотность пряжи, текс (№): основа |

29 (34,5) |

|

уток |

29 (34,5) |

|

кромка |

18,5 (54/2) БД |

|

Число нитей на 10см: по основе |

228 |

|

по утку |

228 |

|

Ширина проборки по берду, см |

179 |

|

Уработка по основе, % |

8 |

|

Поверхностная плотность ткани, г/м2 |

146 |

|

Переплетение |

Полотняное |

|

Тип ткацкого станка |

СТБ-2-216 |

|

Коэффициент связности |

6,8 |

Выбранная ткань вырабатывается на бесчелночных ткацких станках СТБ-2-216, техническая характеристика которого представлена в табл. 2.

При проведении эксперименты были выбраны входные и выходные параметры. Выходными параметрами эксперимента являются:

Y1 – разрывная нагрузка ткани по направлению нитей основы, сН;

Y2 – разрывная нагрузка ткани по направлению нитей утка, сН;

Y3 – разрывное удлинение ткани по направлению нитей основы, мм;

Y4 – разрывное удлинение ткани по направлению нитей утка, мм.

Выбор выходных параметров обусловлен тем, что:

1) ткань военного назначения в процессе эксплуатации испытывает значительные деформации по основе и утку, поэтому к ним предъявляются повышенные прочностные требования;

2) при переработке ткани в дальнейших технологических переходах она испытывает значительное растяжение по основе и утку (отделочное производство).

При проведении эксперимента для получения математических моделей процесса выработки ткани военного назначения выбран активный эксперимент по матрице планирования Бокс-3, приведенной в табл. 3.

Из опыта работы текстильных предприятий известно, что наибольшее влияние на процесс формирования ткани оказывают: заправочное натяжение нитей основы, число уточных нитей на единицу длины ткани и величина заступа. Поэтому, в качестве входных параметров эксперимента при выработке ткани военного назначения выбираем:

Х1 – заправочное натяжение нитей основы, усл.ед.;

Х2 – число уточных нитей на единицу длины ткани, нит/дм;

Х3 – величина заступа, град.

Таблица 2

Техническая характеристика ткацкого станка СТБ-2-216

|

Показатели |

Значение |

|

Макс. частота вращения вала, мин–1 |

210 |

|

Макс. заправочная ширина по берду, см: при – одном полотне |

220 |

|

– двух полотнах |

108 |

|

Минимальная заправочная ширина полотна ткани, см. |

50 |

|

Линейная плотность, текс |

200 – 5,9 |

|

Плотность ткани по утку, нит/см. |

10 – 180 |

|

Коэффициент наполнения, max |

1,25 |

|

Коэффициент связности, max |

8,5 |

|

Размеры навоя, мм: – диаметр фланцев |

600 |

|

– диаметр ствола |

150 |

|

– рассадка фланцев при одном навое |

2220 |

|

при двух навоях |

1020 |

|

Габариты станка, мм: – ширина |

3900 |

|

– глубина |

1759 |

|

Мощность электродвигателя, кВт |

1,7 |

|

|

|

Опираясь на данные, собранные в процессе анализа ранее проведенных исследований при выработке аналогичных тканей и данные предварительного эксперимента, были определены интервалы варьирования входных параметров. На основе этих данных получены значения основных, верхних и нижних уровней факторов и составлен план проведения эксперимента, который представлен в табл. 3.

Таблица 3

Матрица планирования эксперимента с кодированными и натуральными

значениями факторов

|

№ опыта |

Кодированное значение фактора |

Натуральное значение фактора |

||||

|

х1 |

х2 |

х3 |

Х1, у.е. |

Х2, нит/дм |

Х3, град |

|

|

1 |

+ |

+ |

+ |

10 |

200 |

30 |

|

2 |

– |

+ |

+ |

6 |

200 |

30 |

|

3 |

+ |

– |

+ |

10 |

130 |

30 |

|

4 |

– |

– |

+ |

6 |

130 |

30 |

|

5 |

+ |

+ |

– |

10 |

200 |

20 |

|

6 |

– |

+ |

– |

6 |

200 |

20 |

|

7 |

+ |

– |

– |

10 |

130 |

20 |

|

8 |

– |

– |

– |

6 |

130 |

20 |

|

9 |

+ |

0 |

0 |

10 |

165 |

25 |

|

10 |

– |

0 |

0 |

6 |

165 |

25 |

|

11 |

0 |

+ |

0 |

8 |

200 |

25 |

|

12 |

0 |

– |

0 |

8 |

130 |

25 |

|

13 |

0 |

0 |

+ |

8 |

165 |

30 |

|

14 |

0 |

0 |

– |

8 |

165 |

20 |

По матрице планирования был проведен эксперимент по выработке ткани военного назначения на станке СТБ-2-216. Ткань, полученная в результате эксперимента, была подвергнута испытаниям на разрыв по стандартной методике в лаборатории «Испытание текстильных материалов» кафедры «Технология текстильного производства» Камышинского технологического института (филиала) ВолгГТУ.

Для определения разрывных характеристик ткани военного назначения применялась разрывная машина с маятниковым силоизмерителем РТ – 250. Так как ткань состоит из двух систем нитей (основной и уточной) и эти нити обладают разной прочностью, то прочность ткани определялась отдельно по направлению основы и по направлению утка.

При определении прочности ткани испытывались полоски размером 50х350 мм (три по основе и четыре по утку). Каждая полоска последовательно разрывалась. Результаты экспериментов сведены в табл. 4.

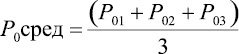

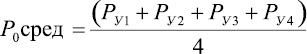

Разрывная нагрузка ткани по направлению нитей основы и по направлению нитей утка определяется по следующим формулам:

; (1)

; (1)

. (2)

. (2)

Таблица 4

Значения разрывной нагрузки ткани в направлении основы и в направлении утка

|

№ опыта |

Значение разрывной нагрузки, сН |

||||||

|

О1 |

О2 |

О3 |

У1 |

У2 |

У3 |

У4 |

|

|

1 |

31,6 |

30,8 |

32,0 |

33,8 |

33,2 |

33,2 |

29,6 |

|

2 |

26,1 |

27,0 |

31,2 |

27,2 |

24,2 |

22,4 |

19,7 |

|

3 |

27,1 |

28,7 |

19,8 |

10,8 |

12,4 |

12,6 |

12,6 |

|

4 |

31,6 |

24,8 |

27,0 |

11,5 |

10,8 |

12,8 |

10,2 |

|

5 |

23,8 |

20,6 |

22,8 |

18,5 |

16,9 |

26,5 |

31,7 |

|

6 |

29,2 |

27,2 |

29,6 |

38,4 |

28,4 |

34,8 |

31,8 |

|

7 |

28,9 |

31,2 |

23,9 |

12,1 |

12,6 |

14,0 |

12,0 |

|

8 |

28,4 |

25,8 |

29,8 |

12,0 |

11,4 |

12,2 |

10,0 |

|

9 |

17,9 |

21,0 |

14,1 |

13,9 |

15,7 |

14,8 |

15,6 |

|

10 |

20,3 |

25,0 |

25,8 |

19,5 |

19,8 |

20,9 |

32,0 |

|

11 |

30,6 |

31,0 |

29,4 |

22,8 |

28,6 |

24,0 |

25,5 |

|

12 |

26,0 |

25,8 |

25,3 |

9,4 |

9,6 |

10,4 |

9,9 |

|

13 |

28,8 |

30,6 |

26,4 |

21,0 |

19,2 |

19,2 |

17,5 |

|

14 |

29,3 |

29,8 |

30,0 |

21,1 |

19,8 |

15,5 |

16,5 |

Расчеты для построения математических моделей, проверка на однородность дисперсии, значимость коэффициентов регрессии и адекватность полученных уравнений проводились на ЭВМ в среде программирования MathCad отдельно для каждого выходного

параметра.

Таблица 5

Значения разрывного удлинения ткани в направлении основы и в направлении утка

|

№ опыта |

Значение разрывного удлинения, мм |

||||||

|

О1 |

О2 |

О3 |

У1 |

У2 |

У3 |

У4 |

|

|

1 |

25 |

25 |

23 |

36 |

37 |

36 |

35 |

|

2 |

34 |

35 |

36 |

36 |

33 |

32 |

30 |

|

3 |

20 |

17 |

20 |

21 |

16 |

16 |

20 |

|

4 |

21 |

18 |

18 |

18 |

19 |

21 |

24 |

|

5 |

21 |

23 |

20,5 |

28 |

30 |

33,5 |

35 |

|

6 |

39 |

38 |

36 |

39 |

31 |

36 |

35 |

|

7 |

24 |

25 |

20 |

20 |

25 |

24 |

24 |

|

8 |

27 |

27 |

27 |

25 |

21 |

24 |

25 |

|

9 |

20,5 |

20 |

18 |

28 |

31 |

26 |

25 |

|

10 |

33 |

33 |

37 |

26 |

25 |

26 |

31 |

|

11 |

31 |

33 |

29 |

30 |

32 |

30 |

33 |

|

12 |

22 |

24 |

23 |

20 |

20 |

20 |

20 |

|

13 |

32 |

32 |

25 |

26 |

25 |

28 |

26 |

|

14 |

30,3 |

32 |

30 |

34 |

25 |

25 |

26 |

В результате расчетов были получены математические модели, описывающие зависимость разрывной нагрузки ткани по направлению основы (Y1) и по направлению утка (Y2) от выбранных факторов и имеют вид:

Y1 = 25,25 – 1,07 х1 + 0,71 х2 + 0,36 х3 – 0,14 х1х2 + 0,97 х1х3 + 1,54 х2х3 –

– 4,56 х12 + 2,77 х22 + 3,90 х32 (3)

Y2 = 17,64 – 0,69 х1 + 8,05 х2 – 0,06 х3 – 0,37 х1х2 + 2,32 х1х3 – 0,03 х2х3 +

+ 1,39 х12 – 0,11 х22 + 1,10 х32 (4)

Математические модели, описывающие зависимость разрывного удлинения ткани по направлению основы (Y3) и по направлению утка (Y4) от выбранных факторов имеют следую-

щий вид:

Y3 = 28,22 + 0,9 х1 + 0,32 х2 + 0,24 х3 – 4,02 х1х2 + 1,02 х1х3 + 2,31 х2х3 –

– 3,97 х12 + 2,61 х22 – 0,51 х32 (5)

Y4 = 26,04 – 0,26 х1 + 6,11 х2 – 0,76 х3 + 0,3 х1х2 + 0,64 х1х3 + 1,26 х2х3 +

+ 1,21 х12 – 0,41 х22 + 0,84 х32 (6)

Анализ полученных уравнений позволяет сделать следующие выводы:

1. Наибольшее влияние на разрывную нагрузку ткани по направлению нитей основы и на величину разрывного удлинения ткани по направлению основы оказывает заправочное натяжение нитей основы, причем при его увеличении разрывная нагрузка ткани по направлению основы уменьшается, а разрывное удлинение увеличивается.

2. Наибольшее влияние на величину разрывной нагрузки ткани по направлению нитей утка и на величину разрывного удлинения ткани по направлению утка оказывает плотность ткани по утку, причем с увеличением плотности ткани по утку разрывная нагрузка и разрывное удлинение ткани по направлению утка увеличиваются.

Библиографическая ссылка

Назарова М.В., Фефелова Т.Л. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ВЫРАБОТКИ ТКАНИ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2014. № 11-5. С. 741-745;URL: https://applied-research.ru/ru/article/view?id=6218 (дата обращения: 19.02.2026).