Необходимость импортозамещения продукции молочного скотоводства ставит перед учеными, исследователями и практиками новые задачи изучения потенциальных возможностей мобилизации имеющегося потенциала, развития отечественного производства, повышения уровня самообеспеченности страны и региона жизненнозначимыми продуктами питания. Интерес к проблематике молочного скотоводства был и будет всегда, поскольку именно благодаря молоку население получает ценные молочные продукты (цельное молоко, молоко обезжиренное, кефир, творог, сметану, сыр, брынзу, сливочное масло и др.), содержащие полезные для здоровья микроэлементы. Ключевой целью исследования является изучение тенденций уровня производства и состояния развития отрасли молочного скотоводства в разрезе сельскохозяйственных зона Республики Башкортостан во всех формах хозяйствования.

Материалы и методы исследования

Информационную базу исследования составили данные Федеральной службы государственной статистики Республики Башкортостан. К числу методов исследования, использованных в работе, следует отнести: статистический, экономико-математический, метод индукции, дедукции и другие.

Результаты исследования и их обсуждение

Молочное скотоводство является одной из наиболее важнейших отраслей животноводства. Уровень производства молока в Республике Башкортостан за период с 1990 по 2012 гг. сократился на 11,4 % по причине снижения общего поголовья крупного рогатого скота на 48,1 % и поголовья коров молочного направления на 38,9 % (рис. 1).

Рис. 1. Динамика изменения поголовья крупного рогатого скота и коров молочного направления в хозяйствах всех категорий Республики Башкортостан за период с 1990 по 2013 гг.

Удельный вес коров молочного направления в составе общего поголовья возрос с 33,6 % в 1990 г. до 39,6 % в 2013 г. Производство молока в Республике Башкортостан осуществляется во всех формах хозяйствования: в сельскохозяйственных предприятиях, в хозяйствах населения и в крестьянских (фермерских) хозяйствах.

В 1990 г. сельскохозяйственными организациями производилось 65 % молока, в 1995 г. – 53,8 %, в 2000 г. – 42 %, в 2005 г. – лишь 28,8 %, в 2013 г. – 31,5 %. Хозяйствами населения в 1990 г. было произведено почти 35 % молока, в 1995 г. – 45,7 %, в 2000 г. – 57,3 %, в 2010 г. – 66,3 %, в 2013 г. – 62 %. Крестьянские (фермерские) хозяйства в 1995 г. произвели 0,5 % валового производства молока, в 2005 г. – 4,5 %, в 2010 г. – 4,1 %, в 2012 г. – 5,3 %, в 2013 г. – 6,5 %.

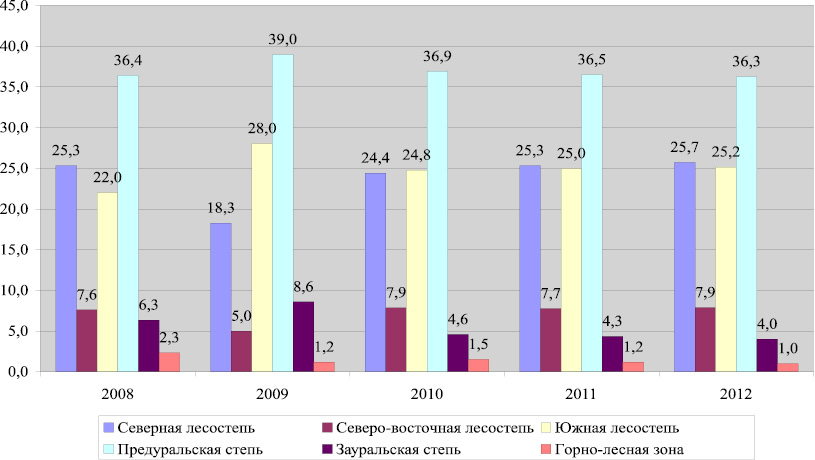

Природно-климатические условия оказывают неодинаковое влияние на развитие отрасли молочного скотоводства. Среди шести природно-климатических зон отчетливо выделяются те, где поголовье коров молочного направления минимально. Так, в горно-лесной зоне поголовье коров молочного направления не превышает 2 % от общереспубликанского поголовья, в зауральской степи – не превышает 4–6 %, в северо-восточной лесостепи – не более 7,6 %, в северной лесостепи в 2008 г. было равным 25,3 %, в 2009 г. – 18,3 %, в 2010 г. – 24,4 %, в 2011 г. – 25,3 %, в 2012 г. – 25,7 %. Наглядно поголовье коров молочного направления по шести природно-климатическим зонам можно увидеть на рис. 2.

Рис. 2. Структура поголовья коров молочного направления в сельскохозяйственных

организациях Республики Башкортостан по природно-климатическим зонам

в динамике с 2008 по 2012 гг. (в процентах)

Из данных рис. 2 также следует, что наибольший удельный вес коров молочного направления сосредоточен в сельскохозяйственных организациях республики предуральской степной зоны – 36 %, северной лесостепи – 25 % и южной лесостепной зоны – 25 %.

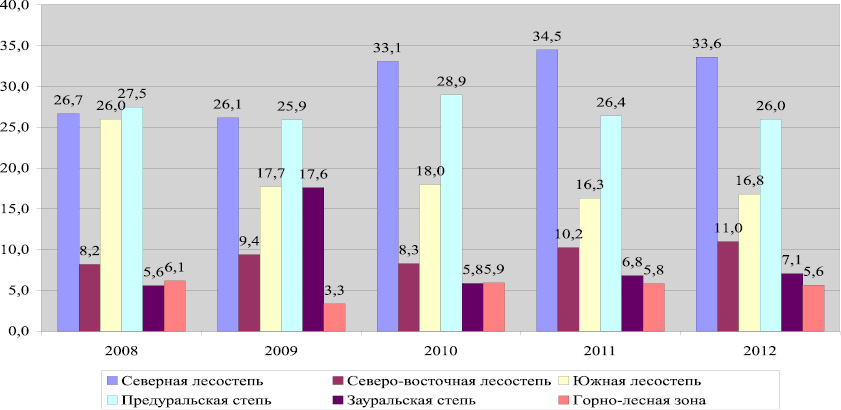

Рассмотрим структуру поголовья коров молочного направления в крестьянских (фермерских) хозяйствах по природно-климатическим зонам республики за период с 2008 по 2012 гг. на рис. 3.

Из данных рис. 3 следует, что наименьшая сосредоточенность коров молочного направления наблюдается в крестьянских (фермерских) хозяйствах зауральской степи – 5–7 %, горно-лесной зоны – 5–6 %, северо-восточной лесостепной зоны – 8–11 %.

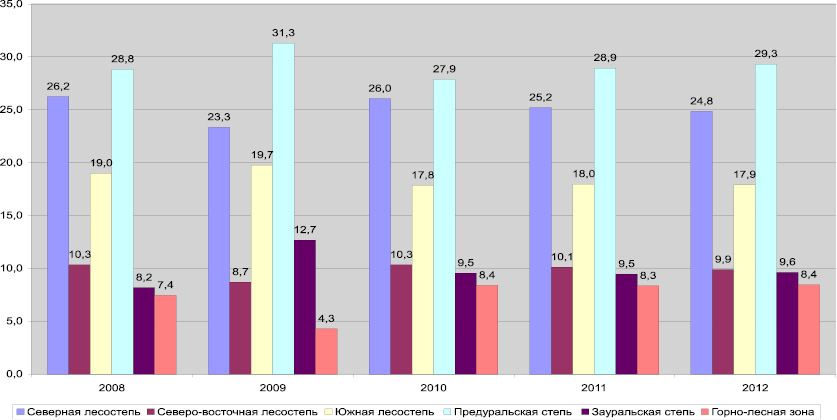

Наибольший удельный вес коров молочного направления наблюдается в крестьянских (фермерских) хозяйствах в северной лесостепи от 26 до 34 %, в предуральской степи – в пределах 26–27,5 % и южной лесостепи – от 17 до 26 %. В хозяйствах населения сконцентрировано наибольшее количество коров молочного направления. Рассмотрим структуру поголовья в разрезе природно-климатических зон (рис. 4).

Рис. 3. Структура поголовья коров молочного направления в крестьянских

(фермерских) хозяйствах Республики Башкортостан по природно-климатическим

зонам в динамике с 2008 по 2012 гг. (в процентах)

Рис. 4. Структура поголовья коров молочного направления в хозяйствах населения Республики Башкортостан по природно-климатическим зонам в динамике с 2008 по 2012 гг. (в процентах)

Из данных рис. 5 следует, что в хозяйствах населения предуральской степи поголовье коров составляет 28–29 %, в северной лесостепи – 25–26 % и в южной лесостепи поголовье составляет

17,8–19 %.

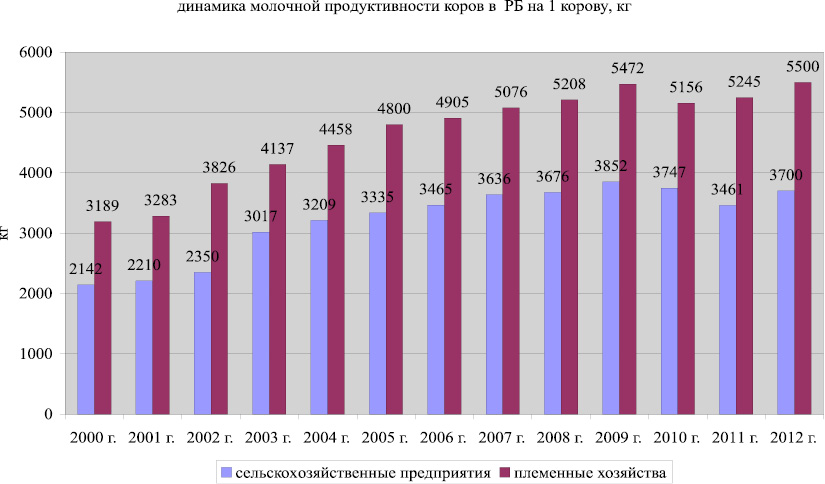

Одним из важнейших индикаторов успешности развития отрасли молочного скотоводства являются надои молока в расчете на одну корову.

Уровень молочной продуктивности коров по годам в сельскохозяйственных предприятиях республики, в том числе в племенных хозяйствах приведен на рис. 5.

Рис. 5. Динамика молочной продуктивности коров в Республике Башкортостан

за период с 2000 по 2012 гг.

Из данных рис. 5 следует, что молочная продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях Республики Башкортостан повысилась на 72,7 %. Молочная продуктивность коров в племенных хозяйствах Республики Башкортостан возросла на 72,5 %, что, безусловно, является положительным фактором. Уровень надоев коров племенных хозяйств на протяжении всего анализируемого периода оказывался выше надоев коров в сельскохозяйственных организациях более, чем на 48,9 %.

В республике ведется серьезная работа по повышению экономической эффективности отрасли молочного скотоводства, значимую роль в которой выполняют племенные хозяйства. В 2012 г. к уровню 2000 г. продуктивность коров в племенных хозяйствах возросла на 72,5 %, в целом же по сельскохозяйственным организациям продуктивность также возросла на 72,7 %.

Всего в республике за анализируемый период численность племенных хозяйств снизилась на 37,2 %, в 2012 г. по региону их насчитывалось всего 89 организаций. Наибольшее число племенных хозяйств в регионе насчитывается в Дюртюлинском районе. Здесь функционирует 17 племенных предприятий, что составляет 19,1 % от общего республиканского числа. Кроме того, значительное число племенных хозяйств имеется в Чекмагушевском районе – всего 10 организаций, что составляет 11,2 % от общего числа. В Туймазинском районе функционирует 7 племенных предприятий (7,8 % от общего числа), в Татышлинском и Илишевском районах – по 5 организаций (по 5,6 % от общего числа). Наибольшее число племенных организаций расположено в Южной лесостепной зоне Республики Башкортостан. Этому способствуют природно-климатические условия ведения сельскохозяйственного производства, в том числе наличие собственной кормовой базы большинства сельскохозяйственных организаций.

Проведенное исследование показало, что несмотря на сокращение поголовья коров молочного направления в сельскохозяйственных организациях, надои молока в расчете на одну корову возросли на 42,4 %. Выход телят в расчете на 100 коров в 1990 г. был равным 87 голов, 1995 – 76 голов, в 2000 г. – 72 головы, в 2005 г. – 71 головы, в 2010 г. – 79 голов, в 2012 г. – 79 голов. Сокращение численности квалифицированных специалистов в отрасли сельского хозяйства привело к тому, что зооветеринарная работа стала осуществляться не достаточно эффективно. Именно от качества зооветеринарной работы и от качества кормовой базы зависит экономическая эффективность молочного скотоводства.

Анализ уровня обеспеченности сельскохозяйственных организаций кадрами операторов машинного доения показал, что недоукомплектованность операторами машинного доения в 2009 г. составила 2,1 %, в 2010 г. – 1,2 %, в 2011 г. – 2,4 %, в 2012 г. – 3,3 %, а в 2013 г. – 3,7 %. В должностях операторов машинного доения сельскохозяйственных организаций республики работают в основном женщины (более 90 %), 88,4 % из которых в возрасте от 30 до 55 лет, 7,3 % – молодежь в возрасте до 30 лет и 4,3 % женщины старше 55 лет.

Выводы

Отрасль молочного животноводства в Республике Башкортостан развивается интенсивными темпами. Одним из инструментов ее развития является Республиканская целевая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока. Комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан на 2012–2016 годы». В рамках программы запланирована реконструкция и модернизация 500 молочно-товарных ферм. Ключевой проблемой недоукомплекованности сельскохозяйственных организаций кадрами рабочих профессий являются диспропорции в уровне оплаты труда не только работников сельскохозяйственной отрасли и отраслей строительства, финансов и промышленности, но более низкий размер оплаты труда кадров рабочих профессий в сравнении с руководителями и специалистами сельскохозяйственных организаций. Престиж профессии оператора машинного доения в Башкортостане стараются поднять через ежегодные республиканские конкурсы. Среди них республиканский конкурс «Лучший оператор машинного доения», к участию в котором допускаются победители районных конкурсов. На развитие отрасли молочного скотоводства оказывают влияние различные факторы, среди которых главными являются энерговооруженность и фондовооруженность, а также обеспеченность кормовой базой и наличие трудовых ресурсов.

В сельскохозяйственных организациях республики наибольший удельный вес коров молочного направления сосредоточен в хозяйствах предуральской степной зоны – 36 %, северной лесостепи – 25 % и южной лесостепной зоны – 25 %. В крестьянских (фермерских) хозяйствах – в северной лесостепной зоне сосредоточено 34 % поголовья коров, в предуральской степи – в пределах 27 % и в южной лесостепной зоне – от 17 до 26 %. Среди хозяйств населения наибольшая концентрация коров молочного направления наблюдается в предуральской степи – 29 %, в северной лесостепи – 26 % и в южной лесостепной зоне – 19 %. Именно в указанных природно-климатических зонах республики обеспеченность кормовой базой является наиболее высокой. В горно-лесной и зауральской зонах отрасль молочного скотоводства не развита. Более высокая обеспеченность животных кормами оказывает влияние на повышение их продуктивности, способствует росту объемов производства в расчете на одну кормовую единицу и на рубль затрат, приводит к снижению себестоимости продукции молочного скотоводства.

Библиографическая ссылка

Авзалов М.Р., Кузнецова А.Р. РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2014. № 11-5. С. 774-778;URL: https://applied-research.ru/ru/article/view?id=6225 (дата обращения: 19.02.2026).