Послеоперационный венозный тромбоз и легочная эмболия отодвинули на второй план операционную летальность и специфические послеоперационные осложнения [1, 5]. На изменения в системе гемостаза влияет в значительной степени объем и вид противоопухолевого лечения. Тромбообразование в венозных сосудах нижних конечностей и малого таза происходит у каждого третьего оперируемого больного, а у онкологических больных в 1,5-2 раза чаще [2, 3, 7]. При опухолевом процессе актуальным является выявление нарушений эндотелий-зависимой вазодилятации и выработки эндотелиальными клетками факторов, создающих условия для тромбоза и метастазирования опухоли [4, 6, 8, 9].

Цель исследования

Целью исследования является выявление изменений в функциональном состоянии эндотелия сосудистой стенки и обоснование риска гемокоагуляционных осложнений у больных раком молочной железы в зависимости от объема противоопухолевого лечения.

Материалы и методы исследования

Изучение сосудистого звена системы гемостаза у больных раком молочной железы в зависимости от этапа противоопухолевого лечения проводилось у 84 женщин, находившихся на лечении в онкологическом отделении Дорожной клинической больницы с диагнозом «рак молочной железы». Группу сравнения составили 35 женщин без онкологической патологии аналогичного возраста. Исследование сосудистого звена гемостаза проводили с помощью функциональной манжеточной пробы по И.А. Ойвину и С.И. Чекалиной, в модификации Г.П. Гладилина. Модификация заключается в определении не только фибринолитической, но антикоагулянтной и антиагрегационной активности плазмы крови и выделении групп повышенного риска развития тромбогенных осложнений.

Результаты исследования и их обсуждение

Нами проведено исследование функционального состояния эндотелия сосудов у больных раком молочной железы в зависимости от этапа комплексного противоопухолевого лечения (таблица).

Изменение резервной возможности сосудистой стенки при проведении манжеточной пробы у больных раком молочной железы в зависимости от этапа противоопухолевой терапии (M ± m)

|

Показатели |

Время исследования Группы обследуемых |

До операции |

10-е сутки после операции |

||

|

до наложения манжеты |

после наложения манжеты |

до наложения манжеты |

после наложения манжеты |

||

|

Активность фибринолиза (мин) |

К |

8,5 ± 1,75 |

5,4 ± 0,99 |

||

|

I |

8,9 ± 0,65 |

5,7 ± 0,51 |

10,5 ± 0,47 |

8,7 ± 0,63 |

|

|

II |

9,8 ± 0,55 |

7,4 ± 2,64 |

12,9 ± 0,55 |

11,6 ± 5,48 |

|

|

III |

13,9 ± 0,6 |

11,5 ± 3,66 |

17,4 ± 0,43 |

15,6 ± 3,51 |

|

|

Активность АТ-III ( %) |

К |

107,4 ± 4,11 |

137,2 ± 4,72 |

||

|

I |

103,7 ± 1,44 |

131,5 ± 6,38 |

103,4 ± 6,57 |

107,1 ± 8,66 |

|

|

II |

84,3 ± 1,36 |

104,1 ± 2,43 |

87,0 ± 3,46 |

65,4 ± 7,78 |

|

|

III |

83,5 ± 2,38 |

99,4 ± 4,39 |

88,2 ± 2,63 |

57,3 ± 2,65 |

|

|

Агрегация тромбоцитов с АДФ (с) |

К |

34,8 ± 2,55 |

44,8 ± 1,26 |

||

|

I |

34,4 ± 0,26 |

40,8 ± 0,27 |

29,9 ± 0,21 |

34,2 ± 0,26 |

|

|

II |

30,6 ± 0,32 |

34,4 ± 0,32 |

27,4 ± 0,28 |

30,1 ± 0,29 |

|

|

III |

29,3 ± 0,25 |

32,2 ± 3,36 |

27,0 ± 4,30 |

29,2 ± 0,22 |

|

Функциональная активность эндотелия сосудов до и после операции имела выраженную зависимость от этапа комплексного противоопухолевого лечения больных раком молочной железы.

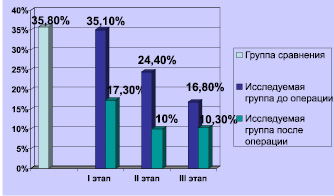

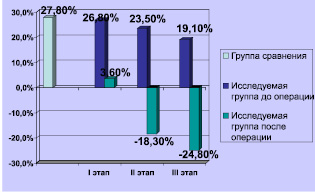

У больных, поступивших впервые на противоопухолевое лечение, функциональная активность эндотелия сосудов характеризовалась неоднозначными изменениями показателей. Фибринолитическая и антитромбиновая активность сосудистой стенки увеличивалась на 35,1 % и 26,8 %, соответственно (рис. 1, 2). Полученные результаты не имели достоверно значимого отличия от результатов манжеточной пробы у женщин в группе сравнения.

Рис. 1. Изменение активности фибринолиза при проведении манжеточной пробы в зависимости от этапа противоопухолевого лечения

Рис. 2. Изменение активности АТ-III при проведении манжеточной пробы в зависимости от этапа противоопухолевого лечения

Время индуцированной агрегации тромбоцитов увеличивалось лишь на 18,8 %, что свидетельствовало о снижении антиагрегационной активности сосудистой стенки у больных раком молочной железы данной группы (p < 0,05). Учитывая высокую антитромбиновую и фибринолитическую активность сосудистой стенки, результаты окклюзионной пробы в I группе можно считать положительными.

У больных, поступивших на операцию на II этап противоопухолевого лечения, в отличие от группы сравнения отмечалась более низкая антитромбиновая и фибринолитическая активность сосудистой стенки (таблица). После наложения манжеты активность АТ-III увеличилась только на 23,5 %, и фибринолиз ускорился на 24,4 % (рис. 1, 2).

Антиагрегационная активность эндотелия также была менее выраженной, чем в группе сравнения, время агрегации тромбоцитов удлинялось лишь на 12,6 % (рис. 2). Результаты манжеточной пробы в этой группе относятся к сомнительным. Следовательно, у больных, поступивших на II этап лечения сниженная функциональная активность сосудистой стенки создает повышенный риск развития тромботических осложнений.

У больных раком молочной железы, ранее получавших и лучевую терапию, и полихимиотерапию, и поступивших в стационар на III этап противоопухолевого лечения, результаты манжеточной пробы значительно отличались от результатов двух предыдущих групп. Показатели активности фибринолиза и АТ-III возрастали лишь на 16,8 % и 19,1 %, соответственно. Время агрегации тромбоцитов ускорялось незначительно, всего на 10,1 %. Такие результаты окклюзионной пробы считаются отрицательными, а сами пациентки, относятся к группе «высокого риска» развития внутрисосудистого тромбообразования.

У больных, которым операция выполнялась I этапом лечения, в послеоперационный период отмечается активация фибринолиза на 17,3 %, удлинение времени АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов – на 14,4 %. Повышение активности АТ-III в ответ на наложение манжеты было незначительным (менее 5 %). Таким образом, показатели резервной возможности сосудистой стенки позволяют считать результаты окклюзионной пробы сомнительными, а самих больных – подверженными в послеоперационный период опасности развития тромбозов и тромбоэмболий при воздействии дополнительных факторов риска.

Больные II и III групп характеризовались в послеоперационном периоде отрицательной динамикой показателей агрегационной активности тромбоцитов и фибринолиза. Выброс антиагрегантов и активаторов фибринолиза после создания венозного стаза незначительно усиливался в обеих группах (всего на 8-10 %). На фоне значительного снижения фибринолитической и антиагрегационной активности эндотелия, у больных, ранее получавших консервативную противоопухолевую терапию, была существенно угнетена активность АТ-III (рис. 2). У женщин, поступивших на II этап лечения, после наложения манжеты в послеоперационном периоде антитромбиновая активность даже снижалась на 18,5 %, а у женщин, поступивших на III этап, – на 24,8 %. Результаты манжеточной пробы во второй и третьей группах нами оцениваются, как отрицательные, и таких больных необходимо выделять в группу «высокого риска» развития гемокоагуляционных осложнений.

У больных раком молочной железы, поступивших на хирургическое лечение впервые, результаты исследования сосудистого звена системы гемостаза выявили снижение активности эндотелия только в послеоперационном периоде. У больных, ранее получавших консервативное лечение сниженная функциональная активность сосудистой стенки до операции создавала более высокий риск тромбогенных осложнений в послеоперационный период. При этом самое значительное угнетение сосудистого звена системы гемостаза обнаружено у больных, поступивших на операцию – на III этап противоопухолевого лечения. Таким образом, каждый этап противоопухолевого лечения все более ослабляет участие эндотелия в адаптивных механизмах поддержания равновесия между тромбогенными и антитромбогенными факторами, увеличивая риск развития тромбогенных осложнений.

Библиографическая ссылка

Гладилин Г.П., Иваненко И.Л., Веретенников С.И., Рогожникова Е.А. ЗАВИСИМОСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЭНДОТЕЛИЯ СОСУДОВ ОТ ОБЪЕМА ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2016. № 5-2. С. 235-238;URL: https://applied-research.ru/ru/article/view?id=9228 (дата обращения: 03.01.2026).