Введение

IgMN – редкая клинико-морфологическая форма гломерулопатии, характеризующаяся отложением IgM в мезангии клубочков. Заболевание может встречаться как у детей, так и у взрослых, чаще проявляется идиопатическим нефротическим синдромом [1-3].

Впервые IgMN была описана в 1978 г. [4]. При морфологическом исследовании биоптатов характерны мезангиальная гиперклеточность и отложения IgM и C3 при иммунофлуоресцентном анализе (ИФА) [5]. Вопрос о самостоятельности этой нозологии остаётся дискуссионным: одни исследователи считают её промежуточной формой между болезнью минимальных изменений (БМИ) и фокально-сегментарным гломерулосклерозом (ФСГС), другие – отдельной формой гломерулонефрита [1; 6].

Частота IgMN, по данным разных центров, варьирует от 2 до 18,5% [1; 3]. В среднем IgMN диагностируют у 2% пациентов с хроническим гломерулонефритом, подтвержденным биопсией почки. Протекает с высокой клинической активностью, часто дебютирует нефротическим синдромом. Морфологически может представлять собой как мезангиопролиферативный гломерулонефрит, так и БМИ [7; 8].

Патогенез IgMN окончательно не ясен [4]. Предполагается участие иммунных комплексов и активация комплемента (C1q, C4, C3), а также нарушения в работе Т-лимфоцитов и клиренсе иммунных комплексов [3].

Клинические проявления варьируют от бессимптомной протеинурии до выраженного нефротического синдрома с анасаркой, гипоальбуминемией и гиперлипидемией [8; 9].

Возможны системные проявления, требующие дифференциальной диагностики с системными аутоиммунными заболеваниями, в первую очередь – системной красной волчанкой (СКВ), мембранозным нефритом, васкулитами АНЦА-ассоциированного спектра [10].

Основу терапии составляют нефропротективные меры, включающие ограничение соли и жидкости, приём диуретиков, ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ) или блокаторов рецепторов ангиотензина II (БРАII), которые способствуют снижению внутриклубочкового давления и уменьшению протеинурии [11; 12]. Глюкокортикостероиды (ГКС) являются препаратами первой линии, однако у взрослых пациентов нередко наблюдается стероидорезистентность [13; 14, с. 138]. При неэффективности монотерапии ГКС возможен переход к иммуносупрессивной терапии второго ряда – цитостатикам и ритуксимабу [15].

У 5–15% пациентов развивается терминальная стадия ХБП в течение 10–15 лет. Возможны рецидивы после трансплантации почки, тромбозы глубоких вен и тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) при тяжёлом нефротическом синдроме [5; 16].

С целью систематизации данных о данной патологии, разработки четких диагностических критериев и унификации подходов к лечению пациентов Национальная ассоциация нефрологов инициировала создание базы клинических случаев. Этот банк данных регулярно обновляется и пополняется новой информацией.

Цель исследования: анализ клинического случая IgMN для выявления ключевых диагностических и прогностических маркеров, роли биопсии в верификации диагноза и междисциплинарного подхода при тяжёлом течении заболевания.

Материал и методы исследования

Проведен ретроспективный анализ клинического случая пациентки, находившейся на лечении в нефрологическом отделении ГБУЗ РМ «МРЦКБ» (г. Саранск). Исследование включало детальное изучение анамнеза, динамики развития патологии, данных лабораторной диагностики (биохимический анализ крови, общий анализ мочи, иммунологические маркеры) и инструментальных методов (ультразвуковое исследование (УЗИ) почек, биопсия с иммуногистохимией), а также оценку эффективности применяемой терапии.

Результаты исследования и их обсуждение

Пациентка Н., 37 лет, поступила 06.08.2024 с жалобами на одышку при минимальной нагрузке, отёки нижних конечностей, повышение АД до 200/100 мм рт. ст., общую слабость. В анамнезе заболевания почек отрицает, патологий мочи ранее не было. С 01.07.2024 самостоятельно принимала нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) по поводу артралгий. С 16.07.2024 – прогрессирующее ухудшение состояния: нарастание отёков, одышки. Была госпитализирована в РКБ им. Каткова, где выявлены: протеинурия 7,28 г/сут., креатинин – 250 мкмоль/л, мочевина – 11,5 ммоль/л. После лечения (медицинские документы не были предоставлены) отмечена частичная положительная динамика.

30.07.2024 при консультации в ГБУЗ РМ «МРЦКБ» проведено дообследование: креатинин 148 мкмоль/л, мочевина 11,6 ммоль/л, гипоальбуминемия (альбумин 25 г/л), протеинурия 0,9 г/л, микрогематурия, анемия (Hb 103 г/л), СОЭ 20 мм/ч, гидроторакс по данным УЗИ плевры, гидроперикард по эхокардиоскопии (ЭХОКС).

В анамнезе жизни – без особенностей, в процессе опроса выявлено, что мать умерла от почечной патологии.

По результатам осмотра – состояние средней тяжести, пастозность лица и нижних конечностей, частота сердечных сокращений (ЧСС) – 78 уд./мин., артериальное давление (АД) – 170/100 мм рт. ст., частота дыхательных движений (ЧДД) – 17 в минуту, SpO₂ – 99%. Данные объективного осмотра органов дыхания, желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), мочевыделительной и сердечно-сосудистой системы (ССС) – без выраженных отклонений. Диурез – около 1200 мл/сут.

Учитывая женский пол, возраст, нефротический синдром и положительный семейный анамнез, заподозрена СКВ. Проведено лабораторное обследование: положительные АНА и anti-dsDNA. С 06.08.2024 начата иммуносупрессивная терапия: пульс-терапия метилпреднизолоном 1000 мг/сут. (3 дня), затем переход на преднизолон 50 мг/сут. перорально.

Таблица 1

Показатели общего анализа мочи в динамике

|

06.08.2024 |

22.08.2024 |

03.09.2024 |

11.09.2024 |

23.09.2024 |

|

|

Цвет (желтый) |

Желтый |

Желтый |

Желтый |

Желтый |

Желтый |

|

Прозрачность (прозрачная) |

Слабо мутная |

Слабо мутная |

Мутная |

Мутная |

Мутная |

|

Удельный вес (1,010 – 1,020) |

1,009 |

1,010 |

1,014 |

Мало мочи |

Мало мочи |

|

Реакция (слабокислая) |

Кислая |

Кислая |

Кислая |

Кислая |

Кислая |

|

Белок (г/л) |

1,7 |

0,740 |

2,4 |

2,4 |

7,2 |

|

Лейкоциты (0-6 в п/зр) |

7-9 |

1-2 |

1-2 |

2-4 |

2-4 |

|

Эритроциты измененные (не обнаружено) |

45-55 |

10-14 |

В большом количестве |

47-55 |

В большом количестве |

|

Эритроциты неизмененные (0-2 в п/зр) |

2-4 |

9-10 |

4-6 |

||

|

Плоский эпителий (0-3 в п/зр) |

2-3 |

0-1 |

0-1 |

0-1 |

1-2 |

Источник: составлено авторами на основе полученных данных в ходе исследования.

Таблица 2

Показатели общего анализа крови в динамике

|

06.08.2024 |

13.08.2024 |

23.08.2024 |

02.09.2024 |

10.09.2024 |

23.09.2024 |

|

|

Гемоглобин (г/л) |

73 |

74 |

75 |

62 |

111 |

74 |

|

Эритроциты (х1012/л) |

2,60 |

2,58 |

2,53 |

1,99 |

3,58 |

2,37 |

|

Гематокрит (%) |

21,6 |

21,9 |

22,8 |

18,7 |

34,1 |

22,3 |

|

Тромбоциты (х109/л) |

60 по Фонио |

138 |

123 |

88 |

145 |

30 по Фонио |

|

Лейкоциты (х109/л) |

2,9 |

8,2 |

13,5 |

13,6 |

12,2 |

7,0 |

|

Лимфоциты (%) |

21 |

15 |

10 |

7 |

3 |

5 |

|

СОЭ (мм/ч) |

66 |

34 |

50 |

49 |

20 |

68 |

Источник: составлено авторами на основе полученных данных в ходе исследования.

По данным динамического наблюдения за лабораторными показателями, в общем анализе мочи неуклонно продолжали нарастать протеинурия (7,2 г/л) и гематурия (табл. 1).

В общем анализе крови отмечалось снижение гемоглобина, тромбоцитов, эритроцитов и лимфоцитов, а также повышение СОЭ и снижение лейкоцитов, что свидетельствовало о сохраняющейся иммуновоспалительной активности на фоне терапии.

Кратковременное улучшение динамики после гемотрансфузии от 02.09.2024 сменилось повторным снижением показателей (табл. 2).

В биохимическом анализе крови отмечалось снижение общего белка и альбумина, рост креатинина и мочевины, указывающие на ухудшение почечной функции. После пульс-терапии метилпреднизолоном (06–08.08) к 13.08 наблюдалась временная положительная динамика, но затем показатели резко ухудшились. К 23.09.2024 диагностирована терминальная почечная недостаточность (табл. 3).

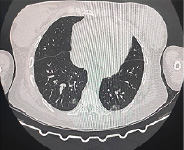

31.08.2024 у пациентки появились общая слабость, редкий кашель со слизистой мокротой, температура до 39,4°C утром. Проведены компьютерная томография органов грудной клетки (КТ ОГК) и ИФА мазка ротоглотки на антиген SARS-CoV-2. КТ ОГК выявила двустороннюю полисегментарную пневмонию (рис. 1А), гидроперикард, утолщение левого желудочка (рис. 1Б). ИФА на антиген SARS-CoV-2 – отрицательный. Полимеразная цепная реакция (ПЦР) от 02.09.2024 выявила COVID-19.

При отсутствии улучшения на фоне терапии ГКС, сохраняющейся анемии, ускорении скорости оседания эритроцитов (СОЭ) и нарушении функции почек (креатинин 177–173 мкмоль/л, скорость клубочковой фильтрации (СКФ) 31 мл/мин.) продолжен поиск основной болезни.

Таблица 3

Биохимические показатели крови в динамике

|

06.08.2024 |

13.08.2024 |

27.08.2024 |

02.09.2024 |

10.09.2024 |

23.09.2024 |

|

|

Общий белок (г/л) |

43,8 |

36,4 |

42,9 |

43,5 |

44,7 |

38 |

|

Мочевина (ммоль/л) |

11,6 |

20,7 |

22,4 |

21,8 |

38,8 |

38,4 |

|

Креатинин (мкмоль/л) |

215 |

177 |

222 |

264 |

189 |

438 |

|

Мочевая кислота (мкмоль/л) |

445,6 |

410,1 |

||||

|

Глюкоза (ммоль/л) |

4,72 |

4,51 |

4,79 |

|||

|

Холестерин (ммоль/л) |

5,56 |

|||||

|

Альбумин (г/л) |

19,2 |

17,0 |

21,1 |

24,2 |

||

|

СКФ (мл/мин.) |

24,6 |

31,0 |

23,7 |

19,2 |

28,7 |

10,4 |

Источник: составлено авторами на основе полученных данных в ходе исследования.

(А) (Б)

Рис. 1. КТ ОГК, аксиальный срез (А), фронтальный срез (Б) Источник: составлено авторами по результатам данного исследования

(А) (Б)

Рис. 2. Рентгенограмма черепа в боковой (А) и прямой (Б) проекциях Источник: составлено авторами по результатам данного исследования

Исключён антифосфолипидный синдром (отрицательные антитела к β2-гликопротеину, кардиолипину, фосфолипидам от 20.08.2024). Для исключения множественной миеломы 11.09.2024 исследована моча на белок Бенс-Джонса – положительно. Рентгенография черепа без костных деструкций, выявлено снижение пневматизации в левой верхнечелюстной пазухе с жидкостью (рис. 2). Стернальная пункция (12.09.2024) – нормальная клеточность, без гематологической патологии.

Для исключения системных васкулитов (гранулематоз Вегенера, синдром Чарджа – Стросса) исследованы антитела к миелопероксидазе (MPO) и протеиназе 3 (PR3) – отрицательные. КТ придаточных пазух носа подтвердила левосторонний гайморит.

Наличие выраженной протеинурии, гипопротеинемии и гиперхолестеринемии, соответствующих нефротическому синдрому, потребовало дифференциальной диагностики с амилоидозом. 18.09.2024 г. выполнена чрескожная пункционная нефробиопсия. По гистологии (23.09.2024) верифицирован фокальный пролиферативный и склерозирующий гломерулонефрит с преимущественным свечением IgM в мезангии.

Основное лечение – патогенетическая терапия: пульс-терапия метилпреднизолоном (1000 мг/сут. внутривенно капельно 06–08.08.2024), затем преднизолон перорально с дозой 50 мг/сут. Симптоматическая терапия включала диуретики (фуросемид), гастропротекторы (омепразол), аллопуринол, гипотензивные (лозартан, амлодипин), антикоагулянты (гепарин), трансфузионную поддержку.

20.09.2024 г. отмечено резкое ухудшение: интенсивная боль и распирание в верхней трети левого бедра, геморрагические высыпания, субфебрильная лихорадка (37,4 °C), выраженные отеки лица, конечностей и передней брюшной стенки, боли в нижнем животе. При осмотре – разлитая гиперемия кожи с везикулярными геморрагическими элементами, напоминающими рожистое воспаление, локальная гипертермия, генерализованные отеки (анасарка).

Цветовое дуплексное сканирование (ЦДС) вен нижних конечностей показало сохранённую проходимость глубоких и поверхностных вен, признаки выраженного лимфостаза левой голени и бедра.

На фоне нефротического синдрома развились выраженная гипергидратация с анасаркой, рожеподобные высыпания и перитонизм, соответствующие нефротическому кризу. Принято решение о сеансах интермиттирующего гемодиализа с ультрафильтрацией.

24.09.2024 г. при прогрессировании одышки и анасарки после ультрафильтрации пациентка переведена в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), где проводилась симптоматическая терапия, респираторная поддержка и коррекция жизненно важных функций.

Несмотря на лечение, состояние ухудшалось: усиливалась слабость, нарастала дыхательная недостаточность с эпизодами выраженной одышки, потребовавшая экстренной интубации трахеи. Через 5 часов после перевода в ОРИТ зафиксирована асистолия. Реанимационные мероприятия длились 30 минут без восстановления эффективной сердечной деятельности.

В 17:40 того же дня констатирована биологическая смерть пациентки Н.

При патологоанатомическом вскрытии выявлены бледные кожные покровы с рассеянной мелкопетехиальной геморрагической сыпью на туловище и конечностях, постинъекционные подкожные кровоизлияния на передней брюшной стенке, умеренные отеки лица, туловища и верхних конечностей. В полости перикарда – 150 мл прозрачной желтоватой жидкости. Паранефральная жировая клетчатка умеренно развита, однородная, светло-желтая. Почки пестро-желтые с сохранением коркового и мозгового вещества; корковое вещество 0,4–0,7 см, пирамиды ярко-красные, набухшие.

Гистологически: очаги геморрагического пропитывания в паранефральной жировой клетчатке; часть клубочков с неравномерным утолщением капиллярных петель, сращением и облитерацией просветов, отдельные склерозированы; в мочевых пространствах – гомогенные слабоэозинофильные массы; строма с очагами хронической мононуклеарной инфильтрации.

Патологоанатомическое исследование подтвердило клинический диагноз.

Основной: хронический гломерулонефрит, смешанная форма, тяжелое непрерывно рецидивирующее течение (морфологически – фокальный пролиферативный и склерозирующий гломерулонефрит с преимущественным свечением IgМ), обострение. Иммуносупрессивная терапия («пульс» – терапия метилпреднизолоном, прием ГКС). Пункционная чрескожная нефробиопсия от 18.09.2024 г. Сеансы изолированной ультрафильтрации.

Осложнение: нефротический синдром, персистирующее течение. Нефротический криз (перитонизм, рожеподобные высыпания) от 20.09.2024 г. Тромбоцитопения. Гиперурикемия. ХБП С5 А4 (СКФ – 10 мл/мин.).

Сопутствующий: госпитальная двусторонняя полисегментарная пневмония, нетяжелое течение, ст. разрешения. ДН 0. Гемотрансфузия от 02.09.2024 г., 24.09.2024 г. Новая коронавирусная инфекция, вирусидентифицированная (ПЦР+ от 02.09.2024 г., отр. от 17.09.2024 г.), нетяжелое течение. Одонтогенный хронический синусит.

Заключение

Данное наблюдение иллюстрирует сложности диагностики IgMN у молодой пациентки с нефротическим синдромом. Неспецифичная клиника, включая женский пол, молодой возраст и положительные АНА и анти-dsDNA, изначально предполагала системную красную волчанку. Однако отсутствие ответа на ГКС и результаты нефробиопсии – фокальный пролиферативный и склерозирующий гломерулонефрит с доминирующим отложением IgM – подтвердили диагноз IgMN.

IgMN требует исключения аутоиммунных заболеваний даже при наличии серологических маркеров. Биопсия почки – золотой стандарт, особенно при резистентности к терапии. Летальный исход подчеркивает высокий риск нефротического криза и необходимость новых методов лечения, таких как таргетная иммуносупрессия или ингибиторы комплемента, для улучшения прогноза.

Конфликт интересов

Библиографическая ссылка

Долганина Д.Е., Гуранова Н.Н., Усанова А.А., Фазлова И.Х., Радайкина О.Г. КЛИНИЧЕСКИЕ МАСКИ IGM-НЕФРОПАТИИ // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2025. № 6. С. 5-10;URL: https://applied-research.ru/ru/article/view?id=13729 (дата обращения: 20.01.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/mjpfi.13729